[생활의 흔적, 역사가 되다] 옛 교과서가 전하는 풍경

교과서는 그리 만만한 책이 아니다. 아이들의 낙서장이나 아궁이의 불쏘시개, 변소의 휴지가 되기도 하지만, 교과서는 초·중·고등학교 교육 과정에 맞게 학생에게 가르칠 내용을 실은 책. 우리는 결국 교과서를 펼쳐가며 많은 것을 배웠다. ‘교과서적이다’는 말도 마찬가지다. 융통성 없고, 고지식하고, 창의력이 떨어지고, 평면적이고, 소극적이라는 표현으로 쓰이지만, 교과서적인 것이 당시 사회의 가치 기준과 올바른 사실에서 벗어났다는 의미는 아니다. 일본의 교과서 왜곡이 나날이 심해지고, 신조어와 줄임말이 난발하고, 언어의 파괴가 한낱 재미로 여겨지는 ‘모국어의 난세’에 잊고 살았던 우리 언어의 소중함을 다시 깨닫게 하는 것도 교과서다.

교과서의 가치를 알고 그에 얽힌 아련한 추억을 쉬 떨치지 못하는 사람들은 지금껏 교과서를 간직하고 있다. 교과서와 같은 선량한 사람들이다.

△역사의 현장에 없던 일제하 교과서

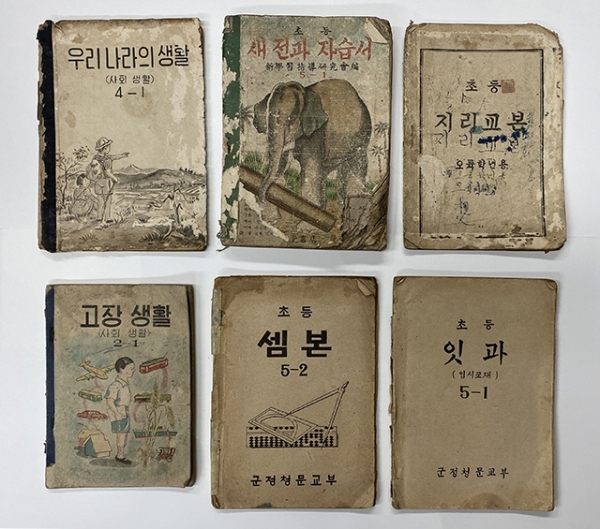

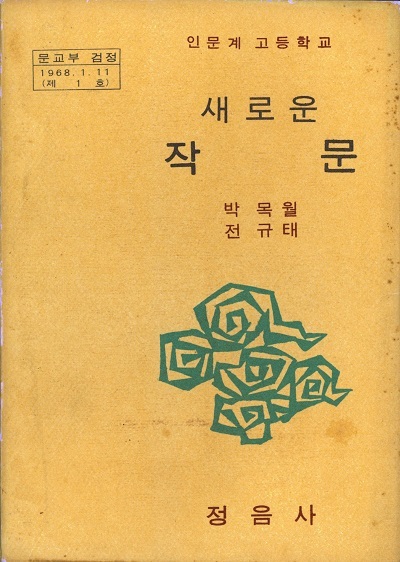

2016년부터 2019년까지 전주시에 기증된 옛 교과서는 22종이다. 시대별로 나누면 1920년대 1종, 1930년대 2종, 1940년대 9종, 1950년대 2종, 1960·70년대 8종이다. 숫자가 많은 것은 아니지만, 이은상(전주) 씨가 기증한 20·30년대 교과서인 『초등농업서(권2)』(1924)와 『수신서(권5)』(1933·조선총독부), 『이윤세제와 가격원칙』(1939·고양서원)과 권태웅 씨(74·전주)가 기증한 『새로운 작문』(1972·정음사)이 포함돼 그 가치를 크게 높였다. 홍일이(67·전주) 씨는 1960·70년대 초등학교 4·5·학년 자연·실과 교과서와 6학년 산수 교과서 7점을, 오미소(전주) 씨는 1940년 보통학교용 교과서 정가표를 기증해 흥미를 더했다. 이들 모두 교과서 변천사와 함께 대한민국 역사의 흐름을 살필 수 있는 뜻깊은 기증품이다.

일제는 한일 강제 병탄 이후 조선교육령을 개정해가면서 ‘천황에게 충성하는 일본 신민(臣民)을 양성하고, 일본인다운 품성을 함양하며, 국어(일본어)를 널리 보급하는 것’ 등을 공포했다. 정치의식이 성장할 여지가 있는 고등교육과 인문교육의 기회를 빼앗고, 오직 생산을 목적으로 하는 실업교육에 중점을 두었다. 조선총독부가 발행한 『수신서』는 동화정책의 대표적인 예다. 보통학교 수신(修身) 교과서에 ‘금상 천황폐하께서 내지의 인민도, 조선·대만의 인민도, 모두 친자식같이 여기시고 똑같이 사랑해 주시는 것, 참말로 감사합니다.’라는 내용으로 일본 천황과 일장기에 복종하게 했고, 조선인 의식의 밑뿌리와 실핏줄까지 찢고 물들이려 온갖 책략을 써가며 광분했다. 한 민족의 정신을 살리고 죽이는 것이 오로지 교육에 있음을 알고 있었기 때문이다.

△미군정기와 한국전쟁기의 한글교과서

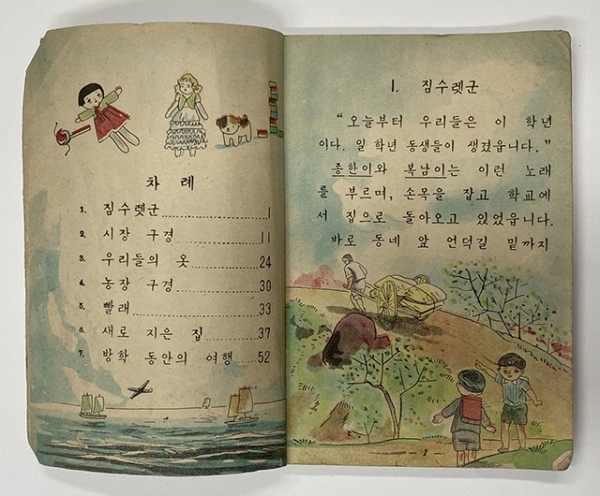

옛 교과서에는 ‘철수’와 ‘영이’와 ‘바둑이’만 있는 것이 아니다. 1953년 문교부에서 출판된 초등학교 2학년 1학기 사회과목인 『고장 생활』에는 군청색 반바지를 입은 ‘종한’이와 ‘복남’이가 산다. 책은 두 아이가 “오늘부터 우리들은 이 학년이다. 일 학년 동생들이 생겼습니다.”라고 노래 부르며 학교에서 집으로 돌아오는 풍경으로 시작된다. 종한이와 복남이는 언덕길에서 힘들어하는 짐수레꾼을 도와주고, 어머니가 빨래하는 냇가에 가고, 시장과 농장과 집 짓는 것을 구경하면서 쌀과 옷과 물의 중요함을 알고, 서로 돕고 사는 세상살이의 즐거움과 일의 보람을 배운다. 교과서의 주인공은 이후 ‘철수와 영이’(1954∼1963), ‘인수와 순이’(1963∼1973), ‘동수와 영이’(1973∼1981)로 바뀌며 시대의 언어를 들려준다.

『고장 생활』은 이조(85세·전주) 씨가 기증한 미군정기와 한국전쟁기(1945∼1953)의 교과서·자습서 10점 중 하나다. 초등학교 3학년 때 해방을 맞은 기증자는 4학년 1학기 『우리나라의 생활 1』(1948·문교부), ‘임시교재’라는 부제가 달린 5학년 1학기 『초등 이과』(1947·군정청문교부), 2학기 『셈본』(1947·군정청문교부), 5·6학년용 『초등 지리 교본』(1946), 5학년 자습서인 『새전과자습서』(1947·삼중당서점), 전국 중학교 입학시험 기출문제가 수록된 『입학시험문제집』(1948·삼중당), 중학교 1학년 사회 교과서인 『중등 공민』(1949·동심사)과 지리교과서인 『이웃나라 생활』(1949·동지사), 2학년 영어 교과서인 『UNION』(1950·일심사)을 기증했다. 1950년대 교과서는 책 제목과 본문에 ‘셈본’ 등 살려 써야 할 옛말이 가득해 더 정겹다. 일부 책은 기증자가 전주 조촌공립초등학교와 신흥중학교에서 공부했던 것으로, 책의 곳곳에 밑줄과 낙서 등 70여 년 전의 흔적도 고스란히 남아 있다.

이조 씨는 『전주다움』(2018년 9월호)과의 인터뷰에서 선생도 학생도 한글을 모르는 해방 후 ‘깜깜이 학교’를 거론했다.

“일본 책을 싹 없애버리고 한글로 공부를 하려는데, 어디 한글로 된 교과서가 있어야지요. 물론 한글 활자도 없었고요. 그때가 미군정 시절이었는데, 조선어학회에서 임시방편으로 철필로 한글을 한 자 한 자 써서 최초의 교과서를 만들었습니다. 철필로 원고를 쓴 다음 그것을 등사기로 밀어서 책을 만든 거지요.”

그가 기증한 책은 조선어학회에서 직접 손으로 써서 만든 한글 교과서다. 민족의 서글픈 역사를 안고 기억과 기록의 역사에서 살아남은 우리만의 교과서다.

△우체부를 기다리는 심정으로

‘우체부, 그의 모든 것은 살아 있는 낭만이다. 그의 모자와 옷과 운동화의 빛깔들… 그의 전신에서 흘러오는 모든 것은 무한한 그리움이다. 그의 낡은 가죽 가방은 시다. 흘러넘칠 만큼 배부른 사연들을, 때로는 헐렁헐렁하게 흔들리는 몇 통의 이야기를 담은 그의 큼직한 가방에는 어떤 기다림과 동경과 바램(바람)이 흠뻑 배어 있다.’ ∥최명희의 수필 「우체부」(1965) 중

권태웅 씨가 기증한 『새로운 작문』은 박목월(1915∼1978) 시인과 문학평론가 전규태(전 전주대 교수)가 편집자로 참여한 고등학교 교과서다. 책의 본문에 소설가 최명희(1947∼1998)가 고등학교 3학년 때 쓴 수필 「우체부」가 실려 있다. 작가는 수필을 통해 문명의 소음 속에서 사람들에게 인간의 슬프고 즐거운 호흡을 전하는 우체부를 보면 즐거운 몽상에 빠져들고, 자신도 ‘보랏빛 우체부가 되고 싶다.’는 소박한 바람을 내비친다.

1965년 9월 28일 연세대학교가 주최한 제4회 전국 남녀고교생 문예콩쿠르에서 장원으로 뽑힌 이 수필은 1968년부터 1978년까지 작문 교과서인 『새로운 작문』과 1979년부터 1981년까지 인문계 고등학교 교과서인 『작문』(전규태·정음사)에 실렸다. 그러나 『작문』에는 작가의 이름이 빠지고 ‘학생 작품’으로만 표기되었으며, 작품 제목도 「집배원」으로 바꿔 소개됐다. 두 책의 본문에는 “우리가 거의 매일 대하는 우체부를 소재로 재치 있게 글을 엮어 나갔다. 짧으면서도 메커니즘에 대한 가벼운 비평이, 깔끔하고 차분한 문장에 담겨 있다”고 소개됐다.

전주시민간기록물관리위원회처럼 귀한 기억과 오랜 흔적이 담긴 물품의 기증을 기다리는 사람들은 기증자가 우체부처럼 반갑고, 그들이 건네는 모든 것에 설렌다. 그리운 이름을 부르는 분홍빛 편지, 검은빛의 부고, 공무원 합격 통지서, 기차표와 버스 회수권, 행사 초대장, 묵직하고 먹먹한 곡절이 담긴 월급봉투, 귀퉁이가 떨어져 나가고 좀이 슨 책, 한 시대가 담긴 흑백사진…. 헤아릴 수 없는 손길과 대화로 부서지고 흩어지고 낡은 것들이 가득할 그들의 가방 속이 가장 푸짐한 인간의 호흡이며, 숱한 생명의 축소된 역사임을 알기 때문이다.

내 오랜 기억을 나누는 것은 허허로운 지역의 역사와 문화를 채우는 일이다. 나만의 훈훈한 꽃잎으로 세상에 체온을 전하는 것이다. /최기우 전주시 민간기록물관리위원회 부위원장·최명희문학관 관장

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.