[세계기록유산이 된 '동학농민혁명기록물] (53) 창의인명록, 서산 화변면 간월도 유회 성책, 서산 영풍창면 우길리 유회 성명성책

- 동학농민군 진압에 동원된 서산·아산지역 유생들

이번에 소개할 세계기록유산 동학농민혁명기록물은 『창의인명록』과 충남 서산 간월도와 우길리에서 작성한 『유회 성책』이다. 세 자료 모두 동학농민군을 토벌하기 위해 조직된 민보군 관련 기록물이다. 생산시기는 10-11월경이고 생산지역은 충남 아산과 서산지역으로, 이들 지역에서 동학농민군에 적대적인 보수층이 어떻게 조직적으로 동학농민혁명에 대응하였는지 엿볼 수 있다.

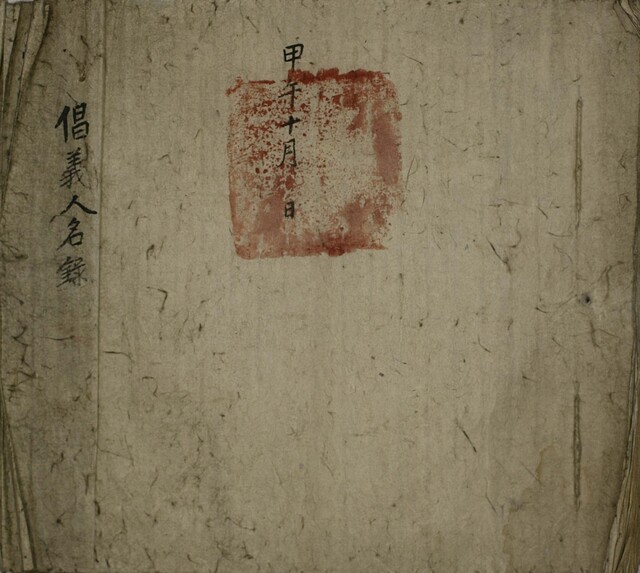

△창의인명록(倡義人名錄)

1894년 10월 동학농민군 토벌에 참여한 충청도 아산, 온양, 천안의 민보군 관련 내용으로 창의통문과 진압에 참여한 민간인들의 인명록으로 구성되어 있다. 고려대학교 도서관에 소장되어 있다.

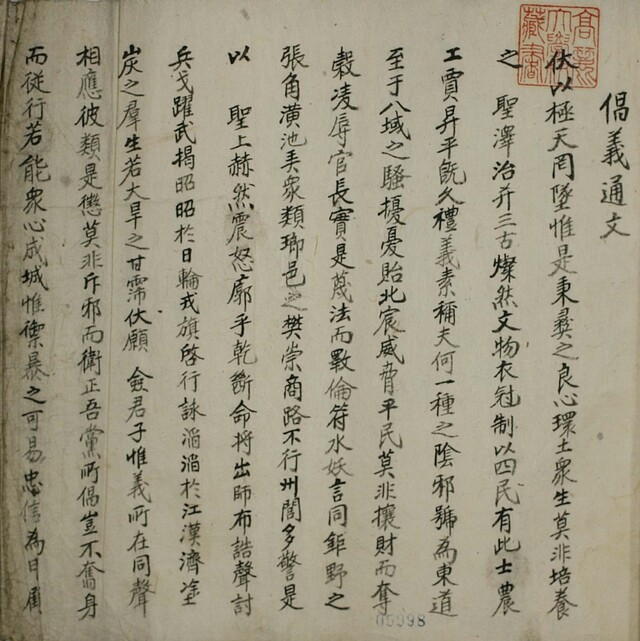

창의통문에는 “음사한 무리들이 동도라고 부르면서 팔도에서 소요를 일으켜 임금이 근심을 하고 평민을 위협하여 재물과 곡식을 약탈하고 관장이 능욕당하는 일이 비일비재하다”라고 하면서, 각자 임금을 향한 일편단심을 분발하면 백성들이 본받을 것이니 진실로 따르기를 원하는 자가 있다면 창의소에 모이기 바란다고 하였다.

이와 같은 창의통문을 받고 창의소에 모인 유회군, 즉, 민보군 명단이 바로 ‘창의인명록’이다. 이에 의하면, 의병통령은 윤치소(尹致昭)이고 모화(謀畵) 조중석, 선진영솔 조두영·임의영, 중군영솔 류상후, 후군영솔 홍남수, 참모 남정섭 외 8명, 운량 김두식 외 3명, 경찰 조상희·이범석 외 3명 등으로 지휘부를 구성하였다.

민보군은 아산·천안·온양 등지에서 광범위하게 참여하였다. 천안에서는 신리 14명, 당후리 20명, 문성리 5명, 시포 16명, 항각동 6명, 장재동 8명, 관대 5명, 송산 16명, 산직촌 20명, 죽계 6명 등 116명이다. 아산에서는 냉정리 2명, 중리 13명, 남창 19명, 신리 22명, 신동 17명, 백치 8명, 창정 2명, 삼거리 5명, 곡교 2명, 공수동 9명, 명포 11명, 철봉 5명 등이다. 아산의 경우 화포군(火砲軍)으로 14명도 참여하였다. 총 129명이 참여하였다. 온양에서는 운산 12명, 여사동 15명, 갈산 2명 등 29명이다. 그밖에 부상 의병소 별군관 진사 이주상, 유학 조두영 등도 동학농민군 진압에 참여하였다.

천안·아산·온양 가운데 아산에서 가장 많은 인원이 참여한 것은 창의를 주도한 인물이 아산 윤웅렬·윤치소 부자였던 점과 무관하지 않다. 이들은 윤보선이 윤치소의 아들로, 아산 둔포에 뿌리를 둔 명문세족이었다. 그 때문에 윤치소 등이 발한 창의통문을 받고 참여한 유생들이 아산 둔포면을 비롯한 주변지역에서 참여한 인물들이 많았던 것으로 보인다.

특히 이 지역은 5월 아산 백석포에 주둔한 청국군의 피해를 몸소 겪었던 곳이다. 청국군들은 군율이 엄격하지 않아 군사들이 마을을 마구 돌아다녀서 작폐가 매우 심하였던 곳이다. 청국군이 물러간 뒤 민족적 위기에 이 지역 유생층은 숨죽였지만, 동학농민군들은 들고일어났다. 세계기록유산으로 등재된 이범석(1862~?)의 『확재집(確齋集)』에 수록된 「경난록」에 의하면, 아산지역 일반인 대다수가 동학에 가입하여, 양반가의 묘소를 파헤치고 전에 원한이 있는 경우 귀천을 가리지 않고 모두 포박하여 형벌을 가하였다고 한다. 노비들도 해방되어 자유롭게 활동하자, 이를 지켜 본 이범석은 노비문서를 스스로 불태우고 면천시켜주었을 뿐 스스로 물을 길고 장작을 패어 밥을 지었다고 한다.

그러다 1894년 10월에 들어와 정부에서 군대를 동원하여 동학농민군을 진압하려고 하자, 아산지역 유생들이 민보군을 조직하여 정부군 지원에 나섰다. 아산지역에서 선봉에 나선 인물이 바로 윤웅렬·윤치소 부자와 조중석 등이다. 이들은 10월 21일경 이규태가 이끄는 선봉진부대가 아산에 오자 마중하였을 뿐 아니라, 윤웅렬·윤치소와 조중석은 선봉진의 별군관으로 임명되었다.

윤치소가 이끄는 민보군은 현지 사정에 밝은 만큼 길 안내나 정탐 등 정부군을 지원하거나 직접 동학농민군을 수색해 정부군에게 넘기거나 때로는 직접 처형하기도 하였다. 이들은 목천 세성산전투 이후 천안 목천지역에서 활동하였다. 이들은 이두황부대가 세성산전투에서 노획한 군수물자 가운데 백미 169석과 정조 206석을 청주병영으로 운반하는 역할을 맡는 등 정부군을 적극 지원하는 동시에 동학농민군을 수색하여 체포하는 역할을 하였다.

천안지역이 어느 정도 안정을 찾자 11월 1일 예산·신창 등지의 동학농민군을 토벌하기 위해 천안에서 아산으로 이동하였다. 이 과정에서 11월 5일 8명의 동학농민군을 체포하여 신창현에 압송하였는데, 이들은 다시 이두황이 이끄는 장위영군에게 인계되어 11월 6일 예산 역촌 앞길에서 목이 잘리는 극형을 당하였다.

이처럼 천안·아산 등지에서 동학농민군 토벌에 앞장을 선 민보군은 「창의인명록」에서 의병통령이 윤치소로 되어 있지만, 그 위에는 윤치소의 아버지 윤영렬이 있었다. 단적인 증거가 10월 21일에는 윤영렬과 조중석이 300명의 의병을 불러와 선봉진 주력부대가 도착하기를 기다렸다. 또 선봉진 별군관 겸 의병소 통령 윤영렬은 10월 24일 천안 남쪽 소거리에 사는 전 도사 김화성 등 4명을 체포하여 취조한 사실을 10월 27일 선봉장 이규태에게 보고한 일이 있었다. 이들 민보군은 11월 7일 천안군수의 지시에 따라 장위영군을 지원하기 위해 아산 곡교에서 홍주 등지로 전진하기도 하였다.

이것으로 보아 「창의인명록」에 의병통령이 비록 윤치소로 기록되어 있지만, 실제 민보군을 총지휘한 통령은 그의 아버지 윤영렬이었다. 그럼에도 「창의인명록」에 의병통령으로 당시 24살이었던 윤치소가 기재되어 있는 것은 동학농민군 토벌 공로를 아들에게 돌려 포상을 받도록 하기 위함이었던 것으로 보인다.

그리고 윤영렬이 조중석과 함께 창의통문을 돌려 민보군을 조직한 시기는 선봉진이 아산지역으로 내려오자, 10월 11일 윤영렬과 조중석이 의병을 일으켜 선봉진에게 호궤 물품을 바쳤다는 기록으로 보아, 그 무렵으로 보인다. 10월 11일경 민보군 조직은 전국에서도 매우 앞선 시기이다.

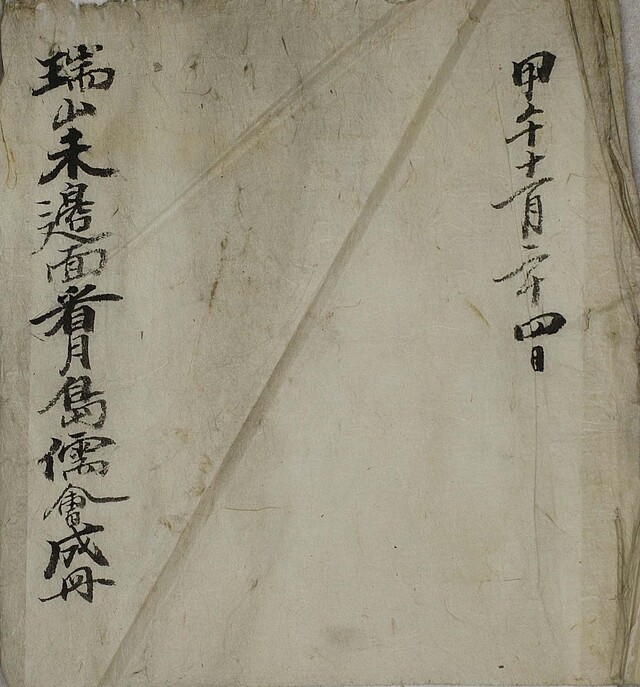

△서산 화변면 간월도 유회 성책(瑞山禾邊面看月島儒會成冊)

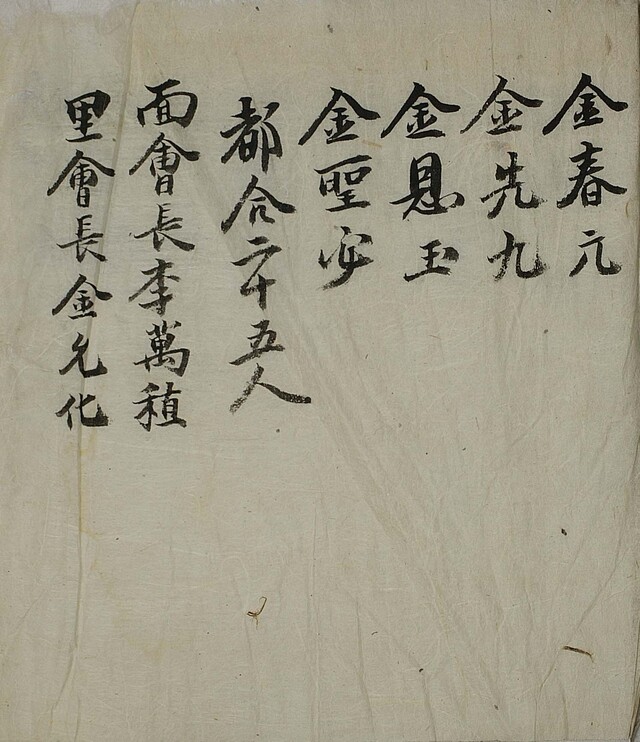

서산 화변면 간월도의 유회 참여 명단이다. 작성시기는 1894년 11월 24일이다. 고려대학교 도서관에 소장되어 있다. 이 기록물은 서산 간월도 유생들이 동학농민군 토벌시 공로가 있음을 간접적으로 밝히고자 이름을 책자로 남긴 것이다. 수록 명단에는 최양여부터 김성필까지 도합 25명의 명단과 면(面) 회장 이만직, 이(里) 회장 김윤화, 동장 김한집, 공원 노문오, 문서 하산길 등이 기재되어 있다. 이것으로 보아 간월도에서의 민보군 조직은 면리조직이 조직적으로 동원되었음을 알 수 있다.

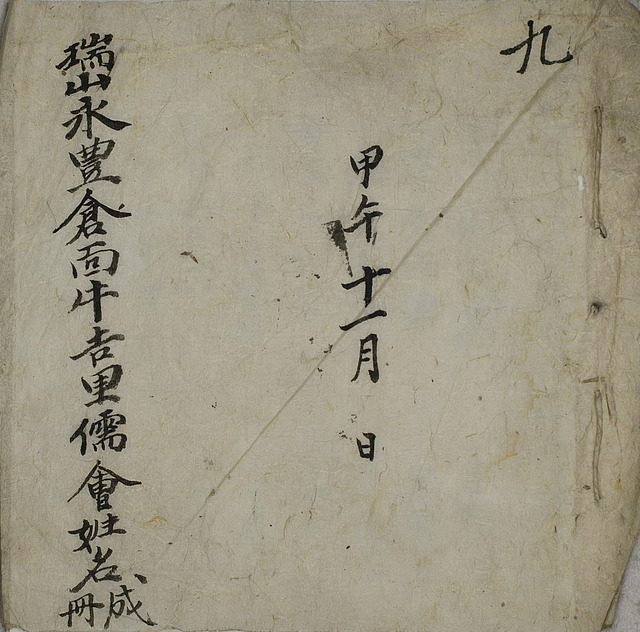

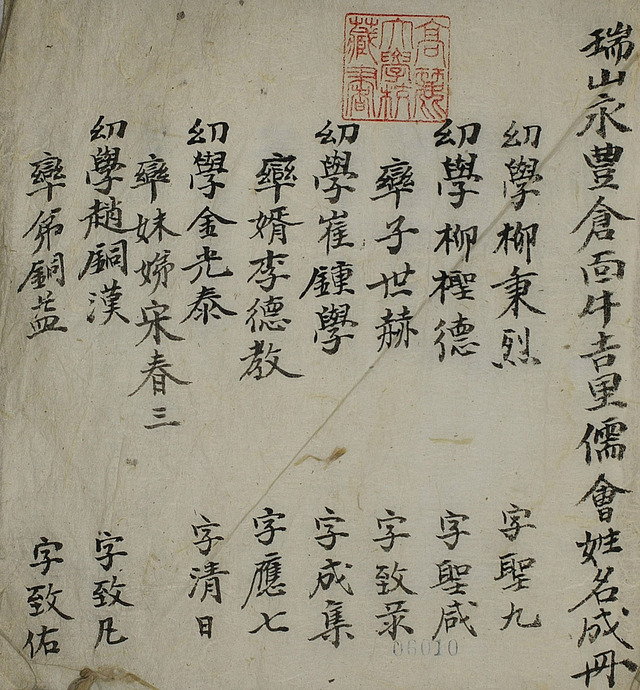

△서산 영풍창면 우길리 유회 성명성책(瑞山永豐倉面牛吉里儒會姓名成冊)

서산 청풍창면 우길리의 유회 참여 명단이다. 1894년 11월에 작성된 문서로, 고려대학교 도서관에 소장되어 있다. 이 기록물 역시 간월도 유회 성책처럼 동학농민군 토벌에 참여한 유생들의 이름을 책자로 남긴 것이다. ‘유학 류병렬 자 성구’부터 ‘한량 길일서 솔제(率弟) 순서’까지 모두 16호가 기재되어 있다. 각각의 직함은 유학, 한량, 고생 등이다. 문서 제일 끝에는 ‘이회장 김광태 자 청일’로 기록되어 있다.

이것으로 보아 이 유회 성책은 ‘우길리’ 차원에서 동원된 명단임을 알 수 있다. 특히 작성단위가 개인이 아니라 호(戶)단위였다. 그래서 참여한 호 구성원을 보면, 동생, 아들, 사위 등이 함께 참여하였고 앞의 간월도 경우보다 더 조직적으로 민보군이 동원되었음을 알 수 있다.

이처럼 서산 간원도와 우길리에서 작성된 『유회 성책』은 1894년 10월 28일 홍주성전투에서 동학농민군이 참패한 이후 보수층의 반동적인 움직임이 얼마나 조직적으로 이루어졌는지 알 수 있다. 특히 면리조직을 동원하여 민보군을 모집하였을 뿐 아니라, 친인척 혈연관계를 통해서도 민보군으로 편입하였을 정도로 촘촘히 움직였다. 이들 기록물 외에도 세계기록유산으로 등재된 정산군 청면의 『유회성책』도 비슷한 시기 내포지역에서 생산된 같은 성격의 민보군 관련 기록물이다.

이렇게 조직된 서산 등 충남 내포지역 민보군은 길목마다 유막(儒幕)을 설치하여 통행자를 검문하여 동학농민군을 색출하거나, 마을마다 주민들의 동향을 파악하는 등 조직적으로 생존 동학농민군을 단속하고 주민들을 감시하는 역할을 하였다. 때로는 동학농민군을 진압하는 일본군이나 관군을 지원하고 길 아내를 맡기도 하였다. 특히 이들은 어느 누가 어디에 살고 있는지 누가 동학 활동을 하였는지 잘 알고 있었기 때문에, 동학농민군 입장에서는 가장 무서운 존재였고 가장 많은 피해를 받았다. 이러한 내포지역 민보군의 활동과 폐해는 세계기록유산으로 등재된 예산군 북하면장의 『북하면보』에 잘 나타나 있다.

김양식 동학농민혁명기념재단 연구소장

세계기록유산이 된 '동학농민혁명기록물'

갑오십이월민장책 등 7건 경기도 용인현·진위현 관련 성책 4건 각전(各電)‧거전(去電)‧내전(來電)‧전신존근(電信存根)(1, 2) 교남수록 (62)동학농민군 진압 관련 기록물 6건 (61) 법부래문, 법부래거문, 내각법부래거문 (60) 양호초토등록, 고종과 홍계훈 문답문서 (59) 전령(傳令)과 완문(完文) (58) 이병휘공초(李秉輝供招)·이준용공초(李埈鎔供招) (57) 홍우전물침첩, 이정돈물침첩, 삼향면물침첩, 최운용표, 한학모표, 오세용임명장저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글