[우리 땅에 새겨있는 역사의 흔적] 추사 금석문

1815년 가을, 전주 한벽당에서 시회가 열렸다. 호남의 명필 창암 이삼만과 전주의 선비들, 그리고 초의선사가 이 시회에 참여했다. 초의는 승려신분이었지만 강진에 유배 와있던 다산 정약용에게 유학과 시문을 배워 시에 능했다. 이 시회에 참석한 전주의 선비 중에 김기종(金箕鍾, 1783〜1850)이 있었다. 김기종과 초의선사는 이 시회에서 처음 만났다. 그렇지만 이 만남이 또 다른 인연으로 이어져 오늘날 우리 고장이 추사 금석문의 보고로 자리매김 되는 계기를 만들었다.

△효에는 유자와 불자가 따로 없다

김기종의 가문은 효자집안으로 유명했다. 부친 김복규는 효심이 지극하여 순조 23년(1823)에 효자정려가 내려졌다. 김기종 또한 둘째가라면 서러워할 효자였다. 이렇게 효심이 강한 김기종이 한 인물의 지극한 효성에 감동했다.

그 인물은 진묵(震默, 1562~1633)이라는 승려였다.

진묵은 임진왜란과 정유재란 시의 승려로 민초들의 아픈 삶을 보듬어 생불로 추앙받았던 인물이다. 그는 출가한 승려신분이었지만 자신이 거처하던 아랫마을에 어머니를 모셔두고 정성을 다해 봉양했다. 외아들로 출가해서 대를 이을 후손이 없어 자신의 제사를 걱정하는 어머니에게 천년 동안 향불이 끊어지지 않게 하겠다고 약속했다. 모친이 타계하자 손수 제문을 지어 애끊는 정을 표현하고, 유양산 ‘천년향화지지(千年香火之地)’에 장사지냈다. 이곳에서 향을 밝히면 풍년이 들고 가정이 평온해진다는 소문이 돌면서 참배객이 끊이지 않았다. 지금도 진묵의 어머니 묘 앞에는 향불을 밝히려는 사람들의 발길이 이어지고 있다.

이러한 진묵대사의 효성에 감동한 김기종은 그의 일대기를 책으로 펴내기로 결심했다. 당시 민초들 사이에서는 진묵의 수많은 설화가 전해 내려오고 있었다. 이러한 설화들을 수집해 한벽당 시회에서 만났던 초의에게 집필을 부탁했다. 초의는 진묵의 행적을 글로 표현하는 것은 대사의 뜻을 저버리는 것이라고 한사코 거절하다 결국 불가에서 출가한 후 부모자식 간에 인연을 끊는 세태의 잘못을 알려주기 위해 진묵의 소전을 쓰기로 했다. 초의는 초고의 집필을 마치고 제주도에 유배 가있는 절친인 추사 김정희(金正喜, 1786~1856)에게 보내 검토해달라고 부탁했다. 추사는 원고를 읽고 나서 다음과 같은 답장을 보내왔다.

진묵대사의 행록은 바로 남아있는 옛사람의 은혜와 향기로운 흔적에 불과합니다. 그러나 마디마디가 다 향이어서 오직 이것만으로 진묵대사의 행록을 다했다고 하기에는 부족합니다. 겨자씨가 수미산을 받아들인다고 했으니 진묵대사도 기껍게 받아들일 것입니다. 전후의 기서(記敍)는 매우 좋아서 다시 정정할 것이 없을 듯합니다.

이렇게 김기종과 초의선사, 김정희로 이어지는 인연의 고리가 만들어졌다. 그렇지만 초의가 쓴 『진묵조사유적고(震默祖師遺蹟考)』는 김기종 생전에 발간되지 못했다. 사후 7년이 흐른 1857년(철종 8)이 되어서야 완주의 봉서사에서 간행되었다. 봉서사는 진묵이 일곱 살 때 출가했던 절이자 만년을 보낸 곳으로 이곳에는 진묵의 영당과 부도가 남아있다.

△김복규 김기종 정려각

1850년 김기종이 세상을 떠나자 그의 효행이 조정에 알려져 1853년(철종 4)에 효자정려가 내려졌다. 부자지간에 효자정려를 하사받은 가문의 경사를 맞아 1855년 김기종의 장남 영곤이 추사를 방문했다. 아버지의 유언에 따라 추사에게 비문을 부탁하기 위해서였다. 당시 추사는 9년간의 제주도 유배와 2년간의 북청 유배를 끝내고 부친의 묘가 있는 과천에 은거하고 있었다. 영곤은 정려비를 세울 커다란 빗돌을 마련해 두고 여기에 맞추어 가지고 온 한지를 추사에게 내밀었다. 그러자 추사는 정려비는 크게 세우는 것이 아니라며 한지를 작게 잘라 비문을 써주었다고 한다. 이때 추사는 비각에 걸 수 있도록 현판의 글씨도 함께 써주었다. 효행의 덕으로 경사스러움이 넘치는 집이라는 ‘효덕연경지각(孝德衍慶之閣)’과 2세에 걸친 효자각이라는 ‘양세정효각(兩世旌孝閣)’이다,

이외에도 추사는 편액 글씨 한 점과 비문 한 점을 더 써주었다. 편액은 ‘귀로재(歸老齋)’라는 힘이 넘치면서도 조형미가 뛰어난 현판 글씨이다. 귀로재는 임실 관촌에 있는 김기종의 재실이다. 그리고 김기종의 부인 전주 유씨의 묘비 또한 이때 글씨를 미리 받아 놓았다가 사후에 세웠다.

△추사가 써준 묘비

완주군 용진면 상운리에 정부인 광산 김씨의 묘비가 있다. 전면의 비문은 추사가 예서체로, 후면은 창암이 해서로 썼다. 1833년에 건립된 이 비는 전면과 후면을

당대 최고의 명필들이 나누어 썼다는 점에서 아주 보기 드문 비석이다. 이 가문은 김기종가와 마찬가지로 효자 집안이었다. 광산 김씨의 장남 최성철과 차남 성전, 그리고 손자인 한중까지 효자정려를 받았다.

추사와 창암이 전면과 후면을 나눠 쓴 또 다른 묘비가 완주군 봉동읍 은하리에 있다. 동지중추부사 김양성과 정부인 수원 백씨의 묘비이다. 그리고 2019년 임실군 신덕면 수천리에서 추사가 쓴 또 한 기의 묘비가 발견되었다. 가선대부 동지중추부사 최성간과 정부인 김해 김씨의 묘비이다. 최성간은 정부인 광산 김씨의 셋째 아들이다.

이 세 기의 비석 주인공들은 모두 김기종가와 인척이라는 공통점을 가지고 있다. 이런 점으로 미루어 볼 때 이 비문들은 김기종의 알선으로 추사가 썼을 가능성이 높다.

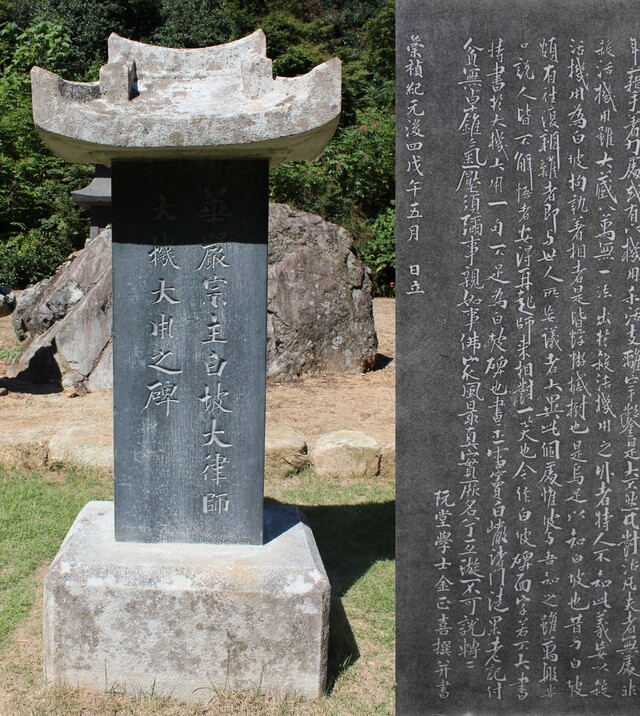

△추사체의 백미 백파선사비

고창 선운사 입구 부도전에 백파선사비가 서있다. 우리 고장에 남아있는 또 다른 추사의 금석문이다. 1858년(철종 9)에 세운 이 비의 비문은 김정희가 타계하기 1년 전에 짓고 썼다.

백파(白坡, 1767∼1852)는 법명이 긍선(亘璇)으로 18세 때 선운사로 출가해 순창 구암사에 주석했던 대강백이자 선승이었다. 그는 선에 대한 자신의 견해를 밝힌 『선문수경(禪文手鏡)』을 저술했다. 이 책은 초의선사와 선에 대한 논쟁을 촉발했다. 이때 김정희는 초의의 편을 들어 백파의 저서에 반박하는 서신을 수없이 보내며 선논쟁에 가세했다. 그러다가 추사보다 열아홉 살 연상인 백파가 1852년에 입적했다. 백파의 제자들이 3년 후 추사를 방문해서 스승의 비문을 청하자 추사는 기꺼운 마음으로 비문을 써주었다고 한다.

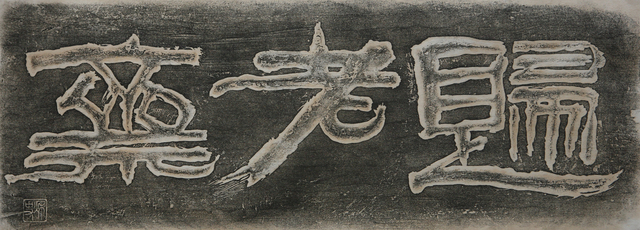

이 비문의 전면에는 해서체의 힘찬 필치로 “화엄종주 백파대율사 대기대용지비(華嚴宗主 白坡大律師 大機大用之碑)”라 쓰고, 뒷면은 백파의 삶을 기리는 글을 행서로 썼다. 이 행서는 ‘울림이 강하고 변화가 많은 추사체의 전형을 보여주는 추사 말년의 최고 명작으로 평가되고 있다’고 유홍준은 『나의 문화유산답사기』에 적었다.

추사체의 백미로 평가받는 백파선사비까지 전북특별자치도에는 7점의 추사 금석문이 자리해 있다. 지금까지 발견된 추사 금석문은 전국적으로 20여 점에 불과하다. 그렇기에 우리 전북이 가히 추사 금석문의 보고라 해도 지나친 말이 아니다. 우리 고장에서 발견된 추사 금석문의 대부분은 전라금석문연구회에서 발로 뛴 노력의 결실이다. 연구회의 노고에 격려와 감사의 박수를 보낸다.

손상국 프리랜서 PD

우리 땅에 새겨있는 역사의 흔적

화암사에 피어난 꽃 검단설화와 전통소금 자염 조선 태조어진 전주한지 완산지 개혁의 꿈이 서린 부안 우반동 완주 안심사의 언해본 목판 후백제의 도성과 궁궐터저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글