[최동현의 명창이야기] ④비가비 권삼득

양반 신분 등지고 판소리 저변 확대에 한평생…남성적이고 힘찬 선율 '덜렁제' 개발

판소리가 남도 지방에서 발생한 것은 아마도 17세기 말이나 18세기 초쯤으로 보인다. 1754년에는 판소리가 양반들의 눈에 띄어 문헌에 기록되기까지 했으니, 발생은 그보다 한참 먼저였을 것이다. 그러다가 판소리는 양반들 사이에 광범위하게 퍼져 향수되면서 전성기를 맞게 된다. 이 시기는 19세기인데, 이때 판소리 명창들도 많이 나와서 활발한 활동을 펼치게 되고, 명창들마다 자신들의 장기를 발휘하여 이름을 날린다. 이 시기에 활동한 사람 여덟 명 정도를 8명창이라고 하는데, 8명창이 활동한 시기라고 하여 이 시기를 8명창시대라고 한다. 판소리 8명창에 드는 사람은, 권삼득, 황해천, 송흥록, 방만춘, 염계달, 모흥갑, 김제철, 고수관, 신만엽, 송광록, 주덕기 등이다. 8명창 중에서도 권삼득은 가장 선배격이다. 나이가 많아서도 그러겠지만, 신분이 양반이라는 측면도 크게 작용했을 것이다.

권삼득은 완주군 용진면 구억리 출신이다. 권삼득은 양반 출신 광대라 해서 특별히 '비가비'라고 부른다. 그런데 양반이라고는 하지만 대단한 가문 출신은 아니었던 듯하다. 그의 아버지 권래언(權來彦)은 벼슬을 한 사람은 아니다. 시골 양반으로서 시문도 짓고, 때로는 관청에 청원서 같은 것도 쓰는 등의 활동을 했던 사람이다. 권래언의 문집으로는 「이우당집(二憂堂集)」이 있는데, 이 또한 출판된 것이 아니고 여러 시문을 모아 적어놓은 필사본이다. 이우당은 권래언이 새로 집을 짓고, 그 집에 붙인 당호(堂號)이다. 그런데 권래언 자신이 쓴 <이우당기> 에는 당호를 이우당이라고 한 이유가 나와 있다.

권래언은 평소에 두 가지 근심이 있었다고 했다. 가난하던 시절에 부친이 돌아가시어 남의 산에 허술하게 장사를 지냈는데 늦게까지 이장을 못한 근심이 하나요, 아들 삼득이를 잘못 길러 타향에서 여러 사람들에게 따돌림을 당하고 있으니 그것이 두 번째 근심이라고 하였다. <이우당기> 뒤에 강필성이 쓴 <근제이우당서후(謹題二憂堂序後)> 에는 '삼득이가 술과 음악에 빠진 지가 여러 해 되어, 방탕한 사람들을 좇아 놀며, 집을 떠나 밖에 있으면서 욕됨을 끼치기가 한이 없다.'고 하였다. 이로 보아 권삼득은 당시 부모에게는 참으로 큰 걱정거리였던 것을 알 수 있다. 시골의 보잘 것 없는 양반이라고 할지라도, 그 자식이 소리를 하고 다니는 것은 가문의 수치였던 것이다. 그래서 결국 족보에서 이름을 빼고, 가문에서 쫓아냈다는 일화까지 전해온다.

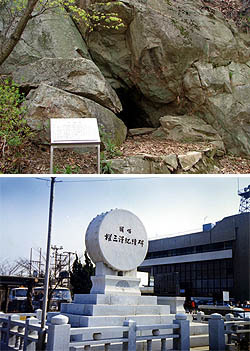

권삼득의 고향은 완주군 용진이 맞다. 그러나 소리를 한다고 집에서 쫓겨난 뒤로는 익산에서 살았다고 한다. 익산은 권삼득의 처가가 있는 곳이라고 한다. 그런데 권삼득은 누구에게 소리를 배웠던 것일까? 어떤 사람들은 권삼득이 외가가 있는 남원에 다니면서 가왕 송흥록의 아버지인 송첨지에게 소리를 배웠다고 주장한다. 그러나 분명한 증거가 있는 것은 아니다. 권삼득이 남원군 주천면의 구룡폭포에서 소리를 수련하여 마침내 득음하였다고 하는 말도 있지만, 이 또한 분명한 증거가 있는 것은 아니다. 완주군 용진면에 있는 권삼득의 묘 아래에도 권삼득이 소리를 수련했다는 소리굴이 있다.

권삼득은 덜렁제라고 하는 선율을 개발했다. 덜렁제는 설렁제, 권제, 권마성제라고도 하는데, 남성적이고 힘차며, 고음에서 갑자기 저음으로 뚝 떨어지거나, 저음에서 갑자기 고음으로 솟구치는 선율이 특징이다. 명창 박동진 생전시에 광고로도 나왔던, "제비 몰러 나간다. (…)" 하는 부분이 바로 그 유명한 덜렁제이다. 덜렁제는 '놀보가 제비를 후리러 가는 데', '심청가'에서 '남경장사 선인들이 처녀를 사겠다고 외치는 데', '적벽가'의 '위국자의 노래' 등에 쓰인다. 지금도 이 대목을 부를 때는 소리꾼들이 가끔 '옛날 권삼득 씨 덜렁제'로 부르겠다는 말을 한다. 권삼득이 만들었다는 덜렁제로 된 '놀보가 제비를 후리러 가는 데'는 작자가 밝혀진 가장 오래된 더늠이다.

권삼득의 묘는 완주군 용진면의 작약골이라는 산에 있다. 1993년에는 묘를 정비하였다. 전북도립국악원에는 '국창 권삼득 기적비'가 있다. 자신의 집안에서는 근심거리가 되어 쫓겨나기까지 했지만, 권삼득은 이제 우리 모두가 기념해야 할 인물로 되살아나고 있다. 세월의 흐름에 따른 평가의 변화도 새삼 놀랍다고 아니할 수 없다.

/최동현(군산대 국어국문학과 교수)

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.