[오항녕의 인문학 에세이] 민주주의 시대에 생각하는 민심

'민암' 이라고, 들어보셨는지…배 뒤집을 수 있는 물처럼 민심은 위태롭고 험하다

오랜만에 「서경(書經)」을 펼쳐보게 되었다. 「서경」은 우리가 잘 알듯이 (보지는 않지만) 사서삼경(四書三經) 중의 하나이고, 경(經)이라고는 하지만, 요순(堯舜) 시대 이래 정치 활동에 대한 역사 기록이기도 하다. 「서경」을 보게 된 것은 읽고 있던 글 중에서 '민암'이라는 말이 나왔기 때문이다. 민암에 대한 이야기는 「서경」의 주서(周書) 소고(召誥)편에 나온다. 백이(伯夷)와 숙제(叔弟)가 수양산으로 들어가서 고사를 캐먹다가 죽었다는 고사의 계기가 된 주(周)나라 무왕(武王)의 아들 소공(召公)이 소고편의 주인공이다. 소고편은 소공이 성왕(成王)으로 즉위하면서 남긴 후손에 대한 경계 및 대국민담화문 정도로 보면 될 것이다. 거기에 다음과 같은 대목이 있다.

"왕이 정치를 할 때 등용할 만한 사람을 뒤에 둘 수는 없다. 백성들의 마음이 어디로 갈이지 위태롭다는 것을 두려워해야 할 것이다. (王不敢後, 用顧外于民巖)"

민암은 이렇게 백성들의 마음이 어떻게 변할지 모르기 때문에, 제대로 정치를 하지 않으면 언제라도 민심의 험한 응징을 받을 것이라는 경계를 담은 표현이었다. 암(巖)은 바위라는 의미도 있지만, 위태롭다, 험하다는 의미도 함께 가지고 있다. 그래서 민심은 위태롭다, 험하다는 말이 된다. 임금은 배, 백성은 물이라는 표현도 쓰는데, 물이 화가 나면 배가 뒤집히기 마련이라는 뜻으로, 민암의 의미를 잘 설명한 표현이다.

▲ 언제든지 떠나고 등 돌리는 것

백성이 근본이라는 생각은 민주주의의 독점물이 아니다. 비잔틴 제국을 이룬 사라센 사람들 덕으로(사라센 사람들이 북부 아프리카에 남아 있던 그리스 문명을 번역해주었기 때문이다.) 그리스 문명을 전수받은 르네상스 사람들은 새로운 사회의 비전으로 민주정을 선택했다. 그러나 그리스 도시국가의 민주주의는 시민권을 가진 남자들에 국한된 민주정이기 때문에, 이런 족보는 사실 이웃집 암소가 강아지를 낳는 것만큼이나 황당한 이데올로기일 것이다. 오히려 왕정(王政) 아래서 백성이 근본이라는 생각을 꾸준히 갈고 닦아온 역사를 조선에서 찾을 수 있다. 태조의 즉위교서는 다음과 같이 시작한다.

"하늘이 숱한 백성을 낳았고 군주를 세웠다. 군주는 백성들이 먹고 살 수 있게 해야 하고, 정치를 통해 서로 편안하게 살도록 해야 한다. 그에 따라, 임금의 길에는 잘잘못이 있게 되며, 또 그 잘잘못에 따라 인심이 인정하든지 돌아서든지 할 것이다. 결국 그 민심에 따라 천명(天命)이 떠나갈지 머물러 있을지가 달려 있으니, 이것이 변치 않는 우주의 이치이다."(「태조실록」권1 원년 7월 28일)

그러나 선언이 이렇다고 그대로 실천하리라는 보장은 없다. 초심이 그랬다고 나중까지 그 약속이 지켜지는 것도 아니다. 결국 역사는 민심이 천심이라는 선언을 어떻게 현실화할 것인가를 둘러싼 노력으로 점철되었다. 방해하는 자들이 있었음은 말할 것도 없다.

▲ 조선 학인(學人)이 본 민심

긴 얘기보다 간단한 글 한 점이 좋을 때도 있다. 마침 날씨도 덥고 하니, 시원한 부(賦·시와 산문을 결합한 문체) 한 작품을 소개한다. 퇴계와 비슷한 시대에 살았던 남명(南冥) 조식(曺植)이 지은 글이다.

민암부(民巖賦)

기나긴 역사를 통해 험한 모습 보여 왔지 (?萬古而設險)

잘난 제왕 몇몇이 예사로 보았었지 (幾帝王之泄泄)

걸이나 주가 탕, 무에게 망했다고? (桀紂非亡於湯武)

아니지, 산골 백성마음 얻지 못한 탓이지 (乃不得於丘民)

한나라 유방은 한갓 평민이었고 (漢劉季爲小民)

진나라 이세는 이미 대군이었지 (秦二世爲大君)

필부가 중원의 천자가 되었으니 (以匹夫而易萬乘)

대권은 정말 어디에서 오는 걸까 (是大權之何在)

오직 우리 백성들 손에 있는 것이라네 (只在乎吾民之手兮)

두렵지 않은 것을 진정 두려워해야하리 (不可畏者甚可畏也)

* 걸(桀)과 주(紂)은 각각 하나라, 은나라의 마지막 임금

* 이세(二世)는 진나라 시황제(始皇帝)의 아들

역시 권력이 서슬 퍼렇게 살아 있던 문정왕후에게 대놓고 과부(寡婦)라고 부르고, 그 아들 명종(明宗)을 고아라고 불렀던 기개를 가졌던 분답게 남명은 너무도 명쾌하게 백성을 떠난 권력이 얼마나 공허한 지를 한 마디로 정리해주고 있다.

▲ 잘난 사람들 골탕 먹인 민심

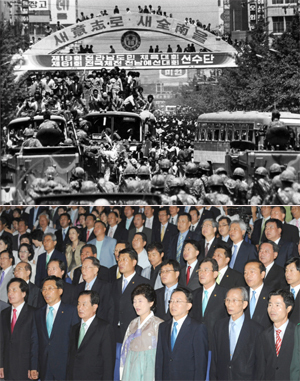

7월 1일에 전국에서 신임 광역시도 및 지방자치단체에서 취임식이 열렸다. 이왕 하겠다고 나서서 당선되었으니 잘 해보라는 뜻으로 '민암'을 들먹었지만, 실은 이번 선거를 통해서 우리는 민암을 이미 발견할 수 있었다. 무슨 근거인지는 모르지만 주변에서 좋은 소리를 듣는 것으로는 보이지 않는 현직 대통령에 대한 지지율이 50%를 넘는다고 하여 초등학생들까지 기막혀 하는 지경에서, 각종 여론조사는 지방선거에서 여당의 전반적 우세를 예상했다. 해석이 잘되지 않는 상황이기는 했지만, 삼삼오오 이 상황을 '분석'하기 시작했다. 아직 멀었다는 예의 '국민의 수준' 버전부터, 방송장악의 결과라는 얘기, 천안함 바람 얘기 등이 절망, 기대와 버무려져서 인구에 회자되었다. 솔직히 말하자면, 나 역시 어지간하면 선거 개표를 보지 않고 딴 일을 하려고 했었다.

그러나 민심은 그 많은 자칭 타칭 '분석가'들을 보기 좋게 비웃어주었다. 마치 '이래도?' 라고 묻듯이. 이 주인공이 보이지 않는 비웃음에 대해, 누구는 어처구니없다는 듯 절망했고, 누구는 마치 지레 알고 있었던 듯 표정을 관리하며 득의의 웃음을 지었을 것이다.

다시 한 번 축하한다. 여러분은 지금 민심이라는 배를 탔다. 순항하기 바란다. 당신들과 함께 살고 있는 시민들이, 도민들이, 군민들이 뿌듯하게 느끼도록 해보라. 오늘과 내일의 삶이 예상될 수 있게, 그리고 평온할 수 있게 해보라. 아니면? 말 안 해도 잘 알 것이다.

/ 오항녕(전주대 연구교수)

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.