[김병기의 서예·한문 이야기] (25)명선(茗禪) -추사 김정희의 글씨(12)

필획의 전체적인 분위기 '백석신군비' 제대로 표현

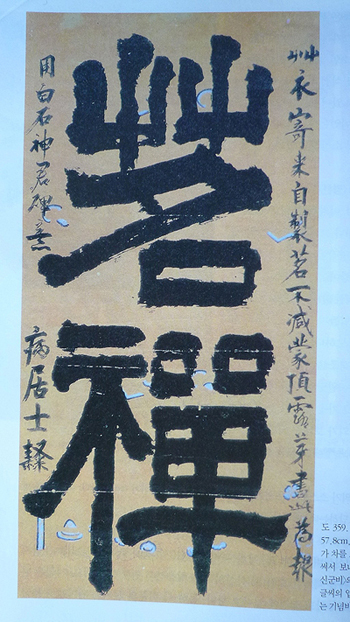

茗禪 -艸衣寄來自製茗, 不減蒙頂露芽, 書此爲報. 用白石神君碑意. 病居士隸.

차와 함께 선(禪)에 들다 -초의가 스스로 만든 차를 부쳐왔다. 몽정차나 로아차 못지 않았다. 이에, 이 글씨를 써서 보답한다. 「백석신군비」의 필의를 살려 병거사가 예서로 썼다.

茗:차 명/ 禪:(불교 용어)참선(參禪)할 선, 고요할 선, 하늘에 제사 지닐 선/ 艸:풀 초(=草)/ 衣:옷 의/ 寄:부칠 기/ 製:지을(만들) 제/ 減:덜 감, 덜할 감/ 蒙:어릴 몽/ 頂:정수리 정/ 露:이슬 로/ 芽:싹 아/ 書:글 서, 글씨 쓸 서/ 此:이(This) 차/ 爲:할 위/ 報:갚을 보/ 碑:비석 비/ 意:뜻 의/ 病:병들 병/ 居:살(live) 거/ 士:선비 사/ 隸:글씨 예, 노예 예

이 작품은 여러 면에서 특별한 의미를 지지고 있다. 「茗禪」이라고 쓴 작품 본문의 오른편으로부터 왼편으로 이어 쓴 방제(旁題:곁에 쓴 글)의 내용으로 보아 추사와 초의선사(艸衣禪師)와의 관계의 일단을 볼 수 있으며, 말미의 "「백석신군비」 필의를 살려 병거사가 예서로 썼다(用白石神君碑意. 病居士隸)."라는 말을 통하여 추사가 글씨를 익힌 노선의 한 가닥을 확인할 수 있음은 물론, 이 작품을 쓴 시기가 언제쯤인지도 대강 짐작할 수 있다. 그럼에도 불구하고 이 작품은 수년 전부터 한 동안 '위작(僞作)'논쟁에 휘말려 있었다. 현재 간송미술관이 소장하고 있는 이 작품에 대해 미술 사학자인 강우방 교수가 위작이라는 의견을 제기함으로써 한양대학교의 정민 교수와 공방을 벌였는데 정민 교수가 금년(2011) 4월에 펴낸 그의 저서《새로 쓰는 조선의 차문화》라는 책에서 다시 이 작품이 추사의 진필임을 구체적으로 밝힘으로써 공방이 새로운 국면을 맞았다. 정민 교수는「茗禪」이라는 말이 단순한 '문구(文句)'가 아니라, 추사가 초의에게 지어준 호(號)라는 자신의 종래 주장을 증거를 들어 다시 한 번 확인하였고, 이 작품「茗禪」이 탄생하기까지의 구체적인 정황을 소상하게 밝혔다.

정민 교수가 밝혀내기 전까지는「茗禪」의 의미를 그저 '차와 선', '차 그리고 선', '차를 마시며 참선에 들다.' 혹은 '차와 선은 같은 이치'라는 의미의 "다선일치(茶禪一致)"나 "다선일미(茶禪一味)"라는 말의 축약형 정도로 이해하였다. 그런데, 정민교수는 당시 강진에 귀양 와 있던 다산 정약용의 제자인 황상(黃裳)이 초의선사에게 보낸 걸명시(乞茗詩:차를 보내 줄 것을 애걸하는 시)에 "추사가 초의에게 '명선'이라는 호를 지어주었다."는 내용이 있음을 발견하여 세상에 알리면서「명선」이 추사가 초의에게 지어준 호임을 주장한 것이다.

당시 대흥사 일지암(一枝庵)에 머물던 초의선사가 우리나라 차(茶) 문화를 크게 일으킨 인물이라는 점은 주지의 사실이다. 그리고 추사와 초의는 절친한 사이로서 추사는 늘 차를 보내주는 초의에게 고마움을 표시하였고, 때로는 차를 빨리 보내달라고 투정을 부리기도 한 사실 또한 세상에 널리 알려진 바다. 이 작품은 추사와 초의 사이에 있었던 그런 차문화의 공유와 교류를 대변하는 작품이다. 이 작품에서 추사는 초의선사가 직접 만든 차를 중국 사천성 명산현 몽산(蒙山)에서 난다는 천하제일의 명품 차인 몽정차(蒙頂茶)나 역시 중국 강소성 강녕현에서 난다는 유명한 차인 노아차(露芽茶) 못지않다는 칭찬을 하고 있다. 추사가 몽정차나 노아차까지 두루 다 마셔보았는지는 알 수 없으나 초의가 만든 차에 대한 최고의 찬사임에는 틀림없다.

추사는 방제의 말미에서 이 글씨를 '백석신군비'의 필의를 살려서 썼음을 밝혔는데 이 또한 추사의 서예를 연구하는 데에 큰 도움을 주는 소중한 기록이다. 백석신군비는 원래 중국 하북성 원씨현(元氏縣)의 백석산에 있는 백석신군 즉 백석산 산신령의 사당에 세워져 있던 비석이다[현재는 백석산에서 25km 떨어진 봉룡산의 한비당(漢碑堂·한나라 때 비석을 모아둔 집)에 보관돼 있다고 한다]. 이 비는 한나라 때의 비석이 아니라는 의견을 제시하는 학자들이 있어서 한나라의 대표적 글씨체인 예서를 배우는 교본에서 더러 제외되기도 할 만큼 중요도가 그다지 큰 비석은 아니었다. 추사가 이 비석을 접하게 된 것은 스승으로 받들었던 청나라 학자 옹방강(翁方綱)의 영향 때문이기는 하지만 어쨌든 추사가 지명도가 그다지 높지 않았던 이 비석까지 접했다는 사실을 통해 추사의 글씨 공부 범위가 매우 넓었음을 다시 한 번 확인할 수 있다. 더욱이 이 작품은 백석신군비에 없는 글자를 약간 변형하여 썼음에도 필의(筆意) 즉 필획의 전체적인 분위기는 백석신군비의 그것을 제대로 표현하고 있다는 점에서 추사가 행한 서예 공부의 정치(精緻)함도 실감할 수 있다. 이 작품을 토대로 추사와 초의와의 관계는 물론 추사 서예의 형성과 변천 과정이 보다 더 소상하게 밝혀지기를 기대한다.

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.