전북일보 연재 글·작업한 그림 등 101편 / 계절별 꽃 단상·세필로 섬세하게 그려내

‘17번 국도를 따라가 본다. 거기서 만나는 섬진강은 늘 조잘조잘 낮게 흐른다. 강물이 흐르고 흘러 이르는 그 길에 한없이 포근한 어머니 같은 산, 지리산이 있다. 지리산 품 안의 산길 야트막한 언덕에는 서너 포기 붓꽃이 피어있다. 보랏빛 비녀를 꽂은 듯 고풍스런 자태다.’( ‘섬진강, 들꽃에게 말을 걸다’ 중)

송만규 작가가 섬진강에 붓을 담가 온 지 20년이 넘었다. 1980년대 사람들 틈바구니 속에서 인간미를 좇던 그가 1992년 운명처럼 섬진강을 찾았다.

그는 “정월 대보름날 시인 김용택 형네 집에 들러 어머니가 해 주신 밤밥을 먹고 천담, 구담, 장구목, 구미를 거쳐 섬진강 상류를 걸었다”며, “아마도 그 때 이 강이 내 가슴에 들어온 듯하다”고 말했다.

2002년부터는 섬진강이 내려다보이는 순창 무량산 자락 구미마을에 둥지를 틀고 섬진강을 주제로 한 ‘새벽강’, ‘언강’ 등 40m에 이르는 대형작품을 그렸다. 섬진강 물소리와 더 가까이하고 호흡하며 자연의 아름다움을 안을 수 있게 됐다.

그렇게 풀 한 포기, 돌 한 개까지 담고 싶은 마음에 섬진강변을 떠돌던 어느 날, 굽이 쳐 흐르는 강물 옆에 소담히 피어난 들꽃을 발견했다. 이름도 알 수 없는 새끼손톱만한 꽃들을 가만히 들여다보고 있자니 그 귀하고 아름다운 것을 그냥 지나칠 수 없었다.

그는 “또 어느 날은 작업실 화장실 주변에서 우연히 닭의 장풀을 발견했다”며, “몇 년간 밟고 지나쳤는데도 그제 서야 꽃이 보였다”고 말했다. 그는 한참을 꽃을 바라봤다고 한다. 작고 여린 생김새를 가진 꽃들이 밟히고 거센 바람에 휘둘려도 새봄이 되면 어김없이 싹을 틔우는 모습에서 고귀한 생명력과 정신을 느꼈다. 척박한 시멘트 틈에서도 피어난 생명이 굴복하지 않던 민중의 정신과도 닮았다고 생각했다.

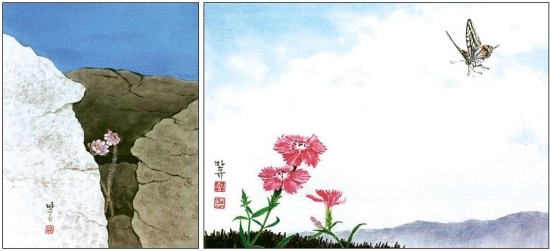

놋젓가락나물, 모데미풀 등 새로운 꽃들을 발견하고 작은 것의 가치와 의미가 더해지면서 자연스럽게 이들을 화폭에 옮기기 시작했다. 작은 들꽃의 이미지를 잘 살리기 위해 세필로 꽃잎 주름까지 섬세하게 묘사했다. 먹물로 피어난 은은한 색의 들꽃은 색채가 강렬한 유화 그림의 꽃과 달리 소박하지만 우아한 아름다움을 드러낸다.

이와 함께 꽃의 생김새, 학명, 꽃말 등에 영감을 얻어 생각나는 단상들은 글로 옮겼다. 좁쌀만한 꽃들이 닥지닥지 매달린 모양의 들꽃, 꽃다지를 보면서는 어디에서도 함께 몸 비비며 사는 우리네 삶을 떠올렸다. 거친 들판에서도 꼿꼿하게 꽃을 피우는 노란 민들레는 독재에 항거하고 자기 몸을 희생해 이 땅에 민주주의 씨를 뿌린 열사들과 같다고 말한다.

그는 최근 그동안 작업 해온 들꽃 그림과 글을 한데 모아 <섬진강, 들꽃에게 말을 걸다> 를 출간했다.

지난 2010년 전북일보에서 ‘송만규의 섬진강 들꽃 이야기’라는 문패 아래 연재했던 글을 포함해 10년 가까이 작업해 온 그림과 글 각각 101편씩 수록했다. 각시붓꽃, 금낭화, 깽깽이풀 등의 봄에 피는 들꽃, 가시연꽃, 범부채, 지리터리풀 등 여름 들꽃, 구절초, 산솜방이 등 가을에 피는 들꽃 등 섬진강변에서 만난 꽃들을 계절별로 분류해 담았다. 섬진강에서는 볼 수 없는 두메양귀비 같은 꽃은 백두산 여행에서 만난 것이다.

송 작가는 “식물학적인 견해로 들꽃을 분석하기 보다는 들꽃 그 자체의 아름다움, 메시지를 담고자 했다”며, “관심 갖지 않지만 꿋꿋이 자리를 지키고 싹을 틔우는 들꽃을 통해 작은 것을 귀하게 여기는 마음자세도 새로 배웠다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글