[윤주 한국지역문화생태연구소장의 사연 있는 지역이야기] (101)한여름 유둣날의 물맞이

덥다. 이렇게 더운 여름날 선조들은 삼복더위를 지나는 날 중, 음력 유월 보름을 물의 날로 삼아 ‘유두절(流頭節)’의 풍속을 즐겼다. 유둣날이 되면 “물맞이하러 가자!”며 시원한 물줄기로 더위를 식히고 물로 액운을 씻으며 몸과 마음을 추스렸다.

유두는 머리를 감거나 빗는다는 소두(梳頭), 폭포에서 물을 머리에 맞는 의미인 타두(打頭), 물머리 수두(水頭), 머리의 옛말인 마리를 물과 합하여 물마리, 물맞이라고도 불렀다. 유두는 동쪽으로 흐르는 물에 머리 감고 목욕을 한다는 ‘동류수두목욕(東流水頭沐浴)’에서 유래하여 청(靑)을 상징하고 양기가 왕성한 방향인 동쪽으로 흐르는 물을 최고의 유두수로 쳤지만, 지역마다 색다른 유둣날 물맞이 장소가 있었다.

유두는 신라의 이두(吏讀)식 표기라는 말이 전해지며 천 오백여 년을 이어온 우리 고유 명절로 알려져 있다. “음력 유월 보름 동쪽으로 흐르는 물에 머리를 감아 불길한 것을 씻고, 계음(?飮, 목욕재계하고 삿된 기운을 씻으며 즐기는 잔치)하는 것을 유두연(流頭宴)이라 한다”는 내용이 고려 문인 김극기의 문집인 『김거사집』에 남아있으며, 유두날 술을 마시는 유두음에 관한 기록이 『고려사』에 있는 등 고려와 조선 시대의 다양한 문헌과 이야기 속에 등장한다.

그 중, 정약용의 둘째 아들인 정학유의 <농가월령가> 음력 6월령에는 “삼복은 속절(俗節)이요 유두는 가일(佳日, 좋은 날)이라 / 원두밭에 참외 따고 밀 갈아 국수하여 / 사당에 올린 다음 모두 모여 즐겨 보세”라는 대목과 “작년에 왔던 각설이 죽지도 않고 또 왔네 / 육자 한자 들고 보니 / 유월이라 유둣날 탁주 놀이가 좋을씨고”라는 각설이 타령의 한 구절에도 유둣날의 풍습이 묻어난다.

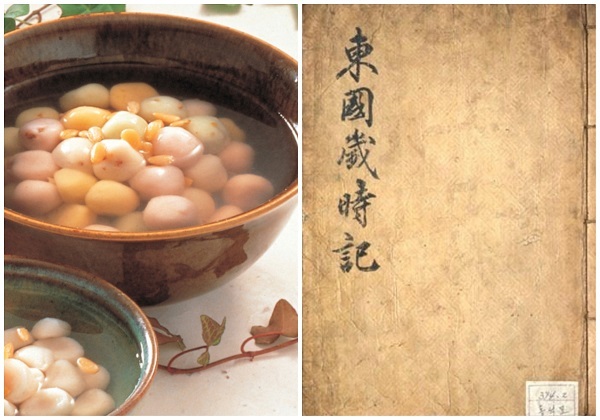

유둣날에는 여름철 과일과 유두음식을 사당에 올리며 모두의 안녕을 기원하는 ‘유두제사’를 지내고 물가를 찾아 더위를 식히며 하루를 즐겼다. 『동국세시기』에 밀가루를 구슬 모양으로 만들어 유두면을 먹었다는 기록이 있듯이 대표적인 유두음식인 유두면과 국물에 경단을 넣어서 만든 수단(水團)을 먹으면 액운을 막아주고 유둣날 국수를 먹으면 더위를 먹지 않고 장수한다고 믿었다.

또한, 농사를 중시 한 선조들은 유둣날에 논과 밭에서 농신제를 지냈다. 삼복더위를 거칠 때마다 벼가 빨리 자란다는 옛말이 있듯이, 장마가 지나고 더워지면서 여름 햇볕 아래에 각종 작물이 잘 자란다. 이때는 보리나 밀 그리고 참외를 비롯한 밭작물을 수확하는 때이기도 하다. 그렇다 보니 수확을 하고 마지막 모내기와 김매기도 하며 농작물 관리에 더욱 힘써야 하는 음력 유월 보름 즈음은 농부들이 바쁜 농번기이다.

게다가, 병과 해충이 생기고 수확을 앞둔 농작물에 새나 짐승들이 꼬이기 쉬우니 병충해 관리를 잘하고 밭의 농작물에 짐승들의 피해를 잘 막아야 한다. 또한, 논에 물을 잘 대어 논물관리에 힘을 써야 할 때다. 하여, 병충해가 없고 논물이 마르지 않으며 논둑이 터지지 않고 풍년이 되기를 기원하면서 논고사, 논고시, 밭꼬시, 논꼬, 논멕이기, 유두제 등 여러 이름으로 불린 농신제를 지낸 것이다.

유둣날 논과 밭에서 부침개를 부쳐 냄새를 풍기면 고소한 기름 냄새를 맡은 벼와 밭의 농작물이 병들지 않는다는 말이 있다. 이에 따라 유두음식을 준비하여 제사를 지냈다. 고사의 재물로는 팥시루떡을 찌고 간혹 팥죽을 쑤기도 했다지만, 우리 지역에서는 찰떡이나 밀떡과 송편 그리고 여의치 않으면 감자를 쪄 으깨어 떡 모양으로 만들어 논 물꼬와 논둑 밑에 놓았으며 떡을 꼬챙이에 꽂은 ‘논꼬시’를 함께 올리기도 했다.

유두제사와 농신제를 지낸 뒤 올린 음식을 나누어 먹고, 산이나 계곡을 찾아 시원한 물가에서 물맞이하며 유두놀이를 즐겼다. 또한, 선비들은 아예 탁족(濯足)회라는 모임을 만들어 시원한 물에 발을 담그고 심신을 정화하며 풍류를 즐겼다 하니 피서의 원조가 유두인 셈이다. 지역마다 물맞이 명소가 있었는데 부안의 직소폭포와 완주의 위봉폭포 아래에서 시원하게 쏟아지는 폭포 물을 맞는 모습은 상상만으로도 더위가 가신다.

또한, 유둣날 이름난 약수를 찾아가서 머리를 감고 여의치 않을 시 그 물이라도 적시면 부스럼을 앓지 않는다고 했는데, 순창에는 물맞이 명소로 약수가 나는 샘물이 있다. 지금도 맑은 물을 내어주고 있는 구림면의 물통골 약수와 샘의 물이 구불구불 용의 모양으로 흘러가는 곳이라 하여 이름이 붙은 인계면의 두룡정(頭龍井)이 유명했다. 두룡정은 단오 때부터 인산인해를 이루던 곳으로 약수가 효험이 크다고 소문난 유둣날 물맞이 명소였으나 이제는 그 흔적만 남아 아쉽기만 하다.

유둣날 목욕재계하고 제를 지내던 것은 지금까지도 몸가짐을 바로 잡기 위한 경건한 준비로 남아있지만, 유두절이라 불렸던 오늘날 유두는 명절의 흔적이 거의 사라졌다. 작년 장마로 힘든 시절을 지내고 무더운 여름을 지내다 보니, 물맞이하던 선조들의 풍속도 논꼬시를 몰래 빼먹던 개구쟁이들의 모습도, 어머니를 따라 샘가에서 머리에 물을 축이던 어린 시절의 오랜 기억들도 아련하다.

더위와 오랜 유행병에 지치다 보니 옛 풍속에 남겨진 의미와 흔적들이 더욱 소중하다. 돌아오는 유둣날에는 집에서 유두국수를 해 먹고 흔히 말하는 랜선여행으로 물맞이 명소를 다니며 그 시원함에 마음을 싣고 모두의 안녕을 기원해야겠다.

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.