[신간] 호남 항일민족 교육운동 조명한 책 출간

호남 지역 학교설립이 항일민족운동에 끼쳤던 영향 중점적으로 다뤄

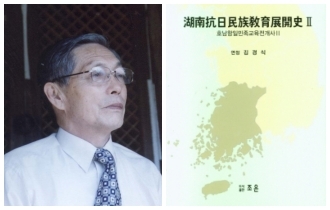

일제 강점기 시기 대학자인 보정 김정회(1903년~1970년) 선생의 손자인 김경식 연정교육문화연구소장이 일제 강점기 호남 지역 학교의 항일민족운동을 다룬 <호남항일민족교육전개사ⅱ> (도서출판 조은)을 출간했다.

책에서는 일제 주권침해기에 벌어진 사회계몽운동인 호남학회의 설립과 활동, 주권상실기 근대학교의 설립과 항일민족교육운동, 호남인의 민족사학 창립과 지원 등을 다루고 있다.

책은 총 6장으로 구성됐다.

제1장 ‘사회계몽운동:호남학회의 활동’은 1905년 을사조약 이후 생긴 호남학회의 설립과 활동을 담고 있다. 장에 따르면, 이 시기 각 지방출신 지사들은 지역의 계몽과 문화향상을 위해 각종 학술단체를 조직한 뒤 민족정신 양양과 주권회복을 위한 계몽에 힘썼다. 호남의 경우는 호남학회가 이에 해당한다.

독일과 영국의 교육사상을 수용한 호남학회는 학교설립, 호남출신 유학생 지원, 호남학보발간 등의 활동을 벌였다. 김 소장은 “호남학회의 운동은 국권을 상실한 경술국치(1910) 후 독립을 위한 여러 운동의 몸부림으로 나타났다”며 “특히 3·1운동이라는 거대한 민족운동의 기반이 됐다”고 말했다.

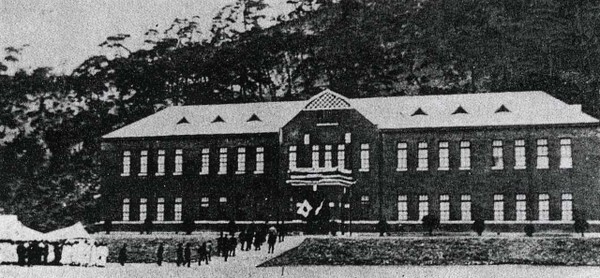

제2장 ‘호남지방 기독교계 학교의 설립과 그 항일민족운동’, 제3장 ‘근대 관학의 설립과 그 항일민족교육운동’, 제4장 ‘민족사학 고창고보의 창립과 항일민족교육운동’은 전주 신흥학교와 기전여학교, 전주고보, 고창고보 등 지역 근대학교를 설립유형별로 나눈 뒤, 민족운동의 활동상을 고찰하고 있다.

당시 호남지방 학교 학생들은 3·1운동에 참여하고 신사참배를 거부하면서 적극적인 항일활동을 벌였다. 학교에서 실시하는 교육도 항일 자주적인 성격이 강했는데, 특히 고창고보는 일제 ‘신조선교육령’에 맞서 한글과 국사교육을 강화했다.

제5장 ‘호남인의 민족사학의 창립·지원’은 지역 몇몇 유지들의 민족사학창립과 지원을 고찰하고 있다. 저자에 따르면, 호남 지역 부호들은 친일 활동 경력도 있으나 민족을 위한 교육활동도 활발히 벌였다. 송원 문재철·현준호·김종익은 지주적 기반을 바탕으로 각종 사학을 세우고 학생들을 위한 교육지원에 힘썼다.

제6장 ‘출향인의 민족사학 인수와 그 운영’은 인촌 김성수가 보성전문학교를 인수한 후 벌였던 교육활동과 중흥을 조명했다.김 소장은 “인촌이 친일적인 행위가 있었다고 해도, 그의 민족교육사업까지 매도해서는 안된다”고 주장했다.

고창 출신인 김 소장은 전주고, 성균관대, 전남대교육대학원을 졸업했다. 1997년 수필문학상으로 등단했으며, 저서로는 <대련에서 만난 여인> , <하얀 목련이 필 때면> , <만추의 선운사를 거닐며> 등이 있다. 군장대학교 교수로 재직하다가 정년퇴직했으며, 중국 연변대학 사범학원 객좌교수, 연변사범학원분원 학술위원회 고문을 지냈다.

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.