강(江)의 이야기 수묵으로 그리다…'송만규 민중미술, 나의 전경산수' 기획전

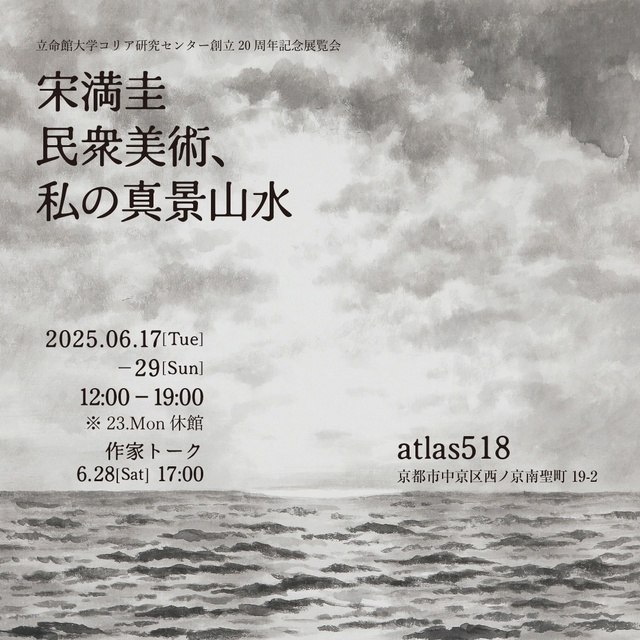

17일부터 29일까지 일본 교토 아스트라 518 갤러리에서 열려

리쓰메이칸 대학 코리아 연구센터 창립 20주년 기념…38점 작품 전시

1980년대 한국의 민주화운동의 굴곡과 함께 전개된 민중미술운동은 한국 현대미술사의 큰 전환점이 됐다. 민중미술가들은 기성 화단에 반기를 들고 작품을 통해 반(反) 군부독재와 민주화, 반미·자주·남북통일을 외쳤다.

섬진강 화가로 알려진 송만규 화백은 그 시절의 역사를 함께 한 증인이다. 미술 작가 지망생이었던 그는 노동운동이나 농민운동 현장에 들어가 판화와 만장, 걸개그림 등에 민중 생활의 현실을 그려냈다. 소위 현장미술이라고 불리는 작품을 세상에 내놓으며 기성 화단의 표현 방식이나 발표 형식을 비판했다.

고등학교 졸업 후 기독교사회운동에 참여한 그는 원광대학교 재학시절인 1983년 전북 작가들과 함께 미술집단 ‘땅’을 결성해 민중미술의 길을 걷기 시작했다. ‘땅’은 80년대에 등장한 수많은 소집단 중에서도 ‘광주 자유 미술인 협의회’와 ‘두렁’과 함께 일찍부터 활동을 시작한 미술그룹이다.

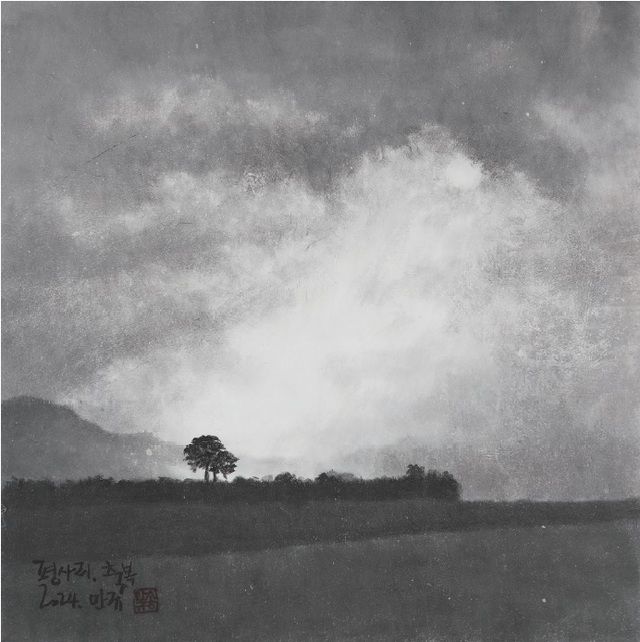

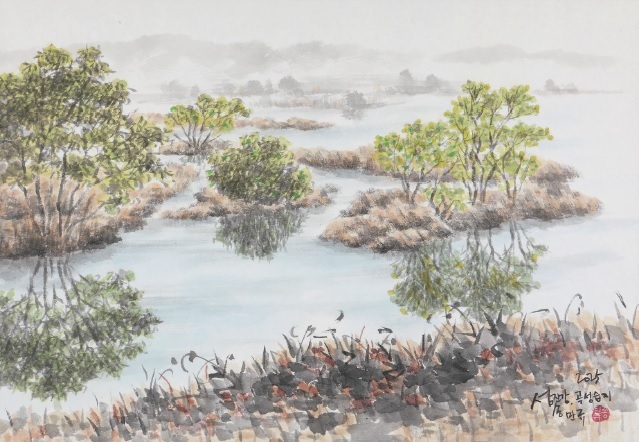

예술로 민주화 꽃을 피운 송 화백은 1988년 ‘민족민중미술운동 전국연합’을 결성에 참여하며 이듬해 수배 생활을 보내기도 했다. 투쟁이 일단락 된 1990년대 초부터 화백은 진경산수에 몰두해 갔다. 날마다 강을 따라 걷고 스케치를 거듭하며 한지에 수묵으로 그림을 그려갔다. 송만규에게 강은 80년대 긴장으로부터의 해방을 가져오고 새로운 민중미술의 길을 개척하는 존재이기 때문이다.

40년 넘는 세월 동안 송만규 화백이 쌓아올린 미술세계를 감상할 수 있는 기획전 '송만규 민중미술, 나의 전경산수'가 17일부터 29일까지 일본 교토 아스트라 518 갤러리에서 열린다. 리쓰메이칸 대학 코리아 연구센터 창립 20주년 기념으로 열리는 전시로 송 화백은 강(江)의 이야기를 한지에 수묵으로 표현해 38점의 작품으로 선보인다.

송만규 화백은 전시 서문에서 “거리에서 펼쳐진 미술활동들로 어려움이 닥칠 수밖에 없었지만 조국 통일의 깃발을 꽂는 것만이 최후의 목표라는 젊은 결기만 가득한 시기도 있었다”며 “몸과 마음에 상처가 솟아오를 때 들렀던 섬진강이 나를 붙잡았다. 낮은 곳으로만 흐르며 만물을 연결하고 평등하게 만드는 강물은 주변의 생명을 일깨운다는 깨달음을 준다”라고 설명했다. 그러면서 “교토에 한국의 평화의 강이 흐르게 되어서 무척 영광스럽고 기쁘다”고 덧붙였다.

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.