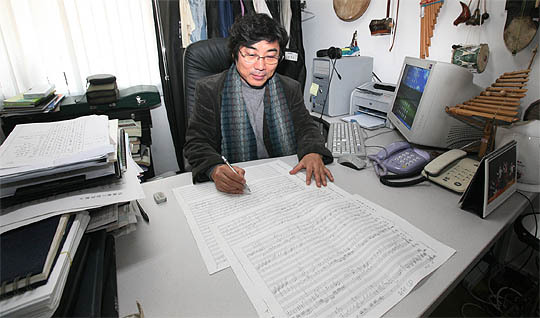

[작가의 방] (22)국악작곡가 유장영씨

"서양악기로 연주해도 '한국 선율' 느끼게 창작"

슥슥. 뭉뚝한 연필 끝이 텅 빈 오선지를 빠르게 채워나간다. 작곡은 공기 중에 아무렇게나 떠다니는 음을 잡아내는 일. 창작의 고통이 늘 그러하듯, 그 역시 작곡을 할 때면 아무 것도 하지 못한다. 작업실도, 차 안도, 그가 움직이는 공간은 모든 것이 흐트러진 채다.

국악작곡가 유장영씨(50)는 겸연쩍어하며 "흐트러진 것들 중에서 새로운 것을 뽑아서 쓴다"고 했다.

1988년 전북도립국악원 예술단 창극단 창단 멤버로 지금은 관현악단 단장을 맡고 있지만, 되짚어보면 그는 한참을 돌아왔다.

작곡을 할 수 있겠다 생각했던 것은 중학교 2학년 때. 듣는 족족 채보(採譜)가 가능했다.

그는 전북대 행정학과를 졸업했다. 1981년에는 고 2때 썼던 '승무'란 곡을 들고 나가 MBC '대학가요제' 전북예선에서 2등을 했다. 같은 해, 같은 곡으로 KBS '젊은이가요제'에서 최우수가창상을 받았다. 이듬해에는 '소망'이란 곡으로 다시 '대학가요제'에 나가 전국대회에서 동상을 받았다. 국악을 배운 적은 없었지만, 다분히 국악적인 곡들이었다. 대학을 졸업하고는 전속계약을 맺고 음반까지 냈었지만, 결국 홍보를 포기했다.

"우리 음악을 배우게 된 건 사실 신문 사설이 계기가 됐습니다. 영작문은 잘해도 국어작문법은 잘 모른다는 내용이었는데, 꼭 내가 그런 꼴이었죠. 서양음악을 흉내만 내고 있는 것은 아닌가…. 우리 음악을 바탕으로 하면 뭔가 좋은 것이 나올 것만 같았어요."

그 때 나이가 스물아홉. 막상 공부를 시작하고 나니 배워야 할 것들이 너무 많았다.

그는 '작곡가 유장영'은 황병근 도립국악원 전 원장과 박범훈 중앙대 총장의 합작품이고, '지휘자 유장영'은 문치상 도립국악원 전 원장의 작품이라고 했다. 창극단에 있던 그를 학예연구실로 보낸 이가 황 전 원장. 그 과정에서 박 총장이 도립국악원 작품을 맡게 됐고, 그가 채보를 했다. 씻김새까지 섬세하게 채워넣는 그를 보고 박 총장은 집요하게 작곡을 권했다. 들리는 음을 악보로 적는 것은 음의 높이와 길이, 조성까지도 완벽하게 이해해야만 가능한 일. 단순한 음계인데도 선율 진행이 흔들리는 국악을 채보한다는 것은 뒤집어 생각하면 작곡을 잘할 수 있다는 뜻이었다. 이 때 만든 '방디기뎐' 음악은 연장에 연장, 초청공연까지 다니면서 작곡가로서 그의 이름을 알렸다.

90년대 후반 문치상 전 원장은 '비전공'이라는 꼬리표가 따라다니던 그를 과감히 관현악단장으로 임용했다. 내부 갈등이 심했던 '국악원 사태'를 맞으며 99년 다시 학예연구실로 갔지만, 2003년 단원들 무기명 투표를 통해 관현악단장으로 복귀했다.

"역사적으로 중국이나 서양에서 많은 악기와 음악이 들어왔지만, 결국은 우리 음악화했습니다. 서양 사람들이 들었을 때 한국 악기로 연주하니까 한국음악이라고 생각하는 게 아니라 설령 서양 악기로 바꿔 연주해도 한국 것이라는 걸 느낄 수 있도록 만들어야죠. 그게 바로 선조들이 지켜온 정신이라고 생각합니다."

그는 "서양음악을 도입해 풍부하게 할 수는 있겠지만, 주선율만큼은 우리 것으로 해야 한다"고 말했다.

"작곡가마다 가는 길이 있습니다. 편하게 갈 것인가, 어렵더라도 새로운 길을 갈 것인가, 그 때가 고민스럽죠. 작곡이 내 안의 정체성, 내 안의 음악적 정서를 확인하는 것이라면 저는 만족하는 편입니다."

국악을 작곡한 지 20년 가까이 됐다. 연주까지도 작곡가 책임이라고 생각하며, 지역 작곡가를 발굴하는 일에도 의무감을 느낀다.

어느 시대나 새로운 음악은 늘 만들어져 왔다. 전통을 지키는 것도 중요하지만, 후대에 이 시대 작곡가들은 이 시대의 음악을 물려줘야 하지 않겠는가.

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.