[이은혁의 글씨로 만나는 옛 글] ⑥남조(南朝) 석각의 백미 '예학명'

한 글자 손바닥만한 大字…천진한 소박미 연출

귀족문화가 성행했던 동진시대를 지나 중국의 문화는 다시 분열기를 맞는다. 동서에서 남북으로 이행된 중국의 문화는 남조와 북조라는 새로운 국면을 맞았다. 남조는 송(宋)·제(齊)·양(梁)·진(陳)으로 동진의 문화를 계승하고 있으며, 그 중에서도 무제(武帝)를 비롯하여 도홍경(陶弘景) 등이 출현한 양나라는 서예와 서론사에 큰 이정표를 남겼다.

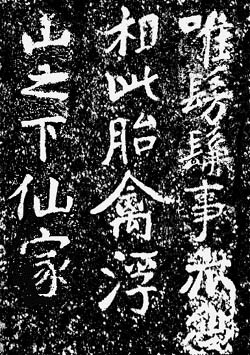

양나라의 마애비로서 진강(鎭江) 초산(焦山)에 있는 예학명(514년각)은 서예사에서 크게 주목받는 석각이다. 한 글자가 손바닥만한 대자로 이전에 볼 수 없었던 웅혼함을 느끼게 하며, 해서이지만 예서와 행서의 기운을 갖추고 있어 묘한 분위기를 자아낸다. 이처럼 이행기의 양상을 보이며 독특한 서체적 특징을 이루고 있는 비각들에서는 세련미보다는 천진한 소박미가 느껴져 예술가의 감성을 자극한다. 고예로 구분되는 우리나라의 광개토호태왕비도 그 가운데 하나이다. 이들은 자연석에 새겨졌다는 공통점을 가지고 있는데 재질로 인하여 정밀성보다는 순자연의 소박함이 돋보인다.

예학명에는 본래 기년이 없으나 송 황장예(黃長睿)가 양나라 천감(天監) 13년으로 고증함에 따라 514년에 새겨진 것으로 밝혀졌다. 본래는 초산의 서쪽 절벽에 새겨져 있었는데 수나라 때 강으로 떨어져 다섯 조각으로 부서졌고, 이후로 물이 빠지는 겨울에만 탁본을 할 수 있었다고 한다. 이렇게 채탁한 것을 수탁본(水拓本)이라 하는데 현재 남아 있는 글자는 90여 자이다. 본래 화양진일(華陽眞逸)이 짓고 상황산초(上皇山樵)가 썼다고 하나, 서자에 대해서는 의견이 분분하여 왕희지, 고황, 도홍경의 설이 있는데 도홍경의 설이 가장 유력하다. 도홍경(456~536)은 구곡산(句曲山)에 은거하여 도은거와 화양은거로 불렸는데, 양무제가 편지로 서법을 질문하고 수시로 정치적 자문을 구하여 '산중재상'이라는 호칭이 있었던 인물이다.

'예학명'은 말 그대로 학(鶴)을 묻고 그 내력을 새긴 글씨이다. 그 내용을 살펴보면 이렇다. "학의 수명은 얼마나 되는지 알 수 없다. 임진년(512)에 화정(華亭)에서 학을 얻었으나 갑오년(514)에 죽었다. 이에 현황색(玄黃色)의 비단으로 싸서 이 산 아래에 묻었다. 선가(仙家)에는 비석을 세우고 깃발에 기록하는 예가 있으므로 명을 새겨 후세에 전하노니…". 위진남북조의 신선사상의 영향이 뚜렷하게 보이는 대목이다. 유례 없이 큰 글씨로 절벽의 암석에 새겨진 글씨는 그 호방함 때문에 주목을 받아 역대 서가들이 임서하며 서평을 남겼다. 북송의 황정견(산곡)이 왕희지의 글씨라고 믿고 천착하여 일가를 이루었음은 잘 알려진 사실이다. 한편 호남의 명유 석정(石亭) 이정직(李定稷)은 창암 이삼만의 글씨가 '예학명'의 형상을 변화시켜 독자적인 경지를 개척하였다고 평하였는데, 창암 스스로도 서법은 '대우전(大禹篆)'과 '예학명'에서 나왔다고 술회한 적이 있다. 또 평산당(平山堂)의 주지승 성오(省悟)가 한 쌍의 학을 길렀는데 한 마리가 발에 병이 나 죽자 다른 한 마리가 그 주위를 빙빙 돌며 슬피 울다 끝내 따라 죽으니 학총을 만들고 안진경(顔眞卿)에게 명문(銘文)을 부탁하였다. 안진경이 명문을 지어 쓰며 말미에 "살아서는 숲 속에서 함께 지내고, 죽어서는 아름다운 언덕에 함께 묻혔구나. 저 새들의 정열(貞烈)도 이와 같은데 세상에 의리 없는 사람들은 새들에게 부끄러울 것이다."고 하였다. '예학명'의 글씨나 일화에서 배울 점이 많음을 시사하고 있다.

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.