[이은혁의 글씨로 만나는 옛 글] (27)등석여(鄧石如)의 비학서법(碑學書法)

청대 비학이 학문 결정 엿보다

청나라 건륭·가경시대에 활동한 비학파 서예가 중에 등석여(1743~1805)가 있다. 본명은 염(琰)이며 자는 석여(石如)였으나 인종의 휘가 옹염이었으므로 피휘하여 자를 이름자로 사용하고, 다시 자를 완백(頑伯)이라 하였다. 환공산 출신으로 '환'자를 파자하여 완백산인(完白山人)이라 호하였다. 글씨는 물론 전각에서도 두각을 나타내어 등파(鄧派)의 시조로 지칭된다.

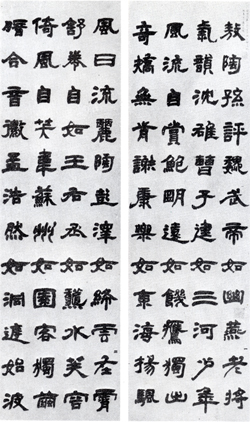

수많은 필적 중에 널리 알려진 것으로 전서로 쓴 백씨초당기(白氏草堂記)가 있고, 고전(古篆)을 섞어 쓴 음부경(陰符經), 예서작 오도손시평(敖陶孫詩評) 등이 있다. 초기의 전서작들은 당나라 이양빙의 필적을 배워 그의 필의가 담긴 완정한 결자와 원숙한 용필에 주력하고 있다. 그러나 앞에서 제시한 전서작들은 비교적 후기의 작품으로 비학(碑學)을 토대로 연찬한 등석여만의 개성미가 돋보인다. 예서작 역시 초기에는 한비 중 조전비의 필의가 강하게 드러나는 것이 특징이나, 후기의 예서는 전서의 자형이 가미된 특유의 형태에 고졸미가 배가되었다.

공부와 관련하여 서법에 능숙한 사람이 변화의 묘와 고졸한 필의를 위하여 일견 잠심할 필요가 있으나, 초학자의 경우 등석여의 서품으로 입문을 삼는 것은 경계할 필요가 있다. 서의 법은 이미 전형으로 정평이 난 고전적인 자료를 통하여 터득하는 것이 순서이고, 그것을 토대로 서의 예술적 발양을 꿈꾸고자 할 경우 등석여의 경우는 하나의 모범이 된다는 것이 필자의 생각이다. 청대에 유행한 비학파들이 고비(古碑)를 통하여 법을 발견하려 했던 이유를 되새길 필요가 있다. 등석여가 당의 이양빙을 모범으로 삼아 진력하다가 태산의 각석과 고전에 눈을 돌린 까닭을 상기해야 한다. 그의 서품을 일별하면 전서에 대한 편력을 엿볼 수 있는데 이는 비학파 서가에서 흔히 보이는 현상이다. 우리나라에서 비슷한 시기의 추사가 학서의 문경을 제시하며 소원(溯源)을 강조한 것도 같은 경우이다. 일언이폐지하여 학서의 경우에는 전형적인 고전을 모범으로 삼아야 하고, 창작의 경우에는 개성을 드러낼 수 있는 문자학적 지식이 풍부해야 한다. 이렇게 된다면 서는 단순히 필묵을 통하여 문자를 서사하는 수준을 넘어 학문과 예술의 수준에 도달하게 된다. 등석여가 학서 시절에 고전을 학습하면서 그 일환으로 「설문해자」를 수사(手寫)했다는 사실은 시사하는 바가 크다. 단지 몇 글자를 자전에서 집자하여 변화를 추구하기보다 서의 근원인 문자학적 구조를 밝혀냄으로써 자유로운 자형의 변화를 시도할 수 있었다. 주의해야 할 점은 자형의 변화만을 위하여 벽자(僻字)만을 골라 써서 「중용」에서 이른바 색은행괴(索隱行怪)가 되어서는 안 된다는 것이다. 실로 오랫동안 착실하게 천착하며 본질과 근원에 다가서는 독실한 공부가 필요하다. 등석여의 경우는 그 좋은 예이다.

등석여와 통감했던 포세신은 「예주쌍즙(藝舟雙楫)」을 저술하여 그의 이론을 계승하는 한편 그를 칭앙하였고, 오양지(吳讓之), 양기손(楊沂孫), 조지겸(趙之謙) 등 전서와 전각에 두각을 나타냈던 청조 후기 서예가들에게도 커다란 영향을 미쳤다. 뿐만 아니라 청대의 고증학과 비학을 수용한 것으로 알려진 추사가 그의 아들 등전밀(鄧傳密)과 교류한 사실로 미루어 등석여의 비학 서법이 추사에게도 적잖은 영향을 미쳤음을 추측케 한다. 등석여의 전예에서 예술성을 따지기에 앞서 청대 비학의 학문적 결정을 엿볼 수 있으니, 그 의미가 자못 심장하다.

/이은혁(한국서예문화연구회 이사장)

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.