[최명표의 전북 작고 문인을 찾아서] ⑪한국 최고의 풍자작가 채만식

암담한 식민통치…소설적 증언으로 담아내

채만식(蔡萬植·1902~1950)은 옥구 임피에서 태어난 소설가이자 극작가이다. 그의 아호는 백릉(白菱)이다. 서울의 중앙고보와 일본 와세다대학 예과를 다닌 그는 1924년 「조선문단」에 소설 「세 길로」가 당선되며 문단에 나왔다. 이 무렵에 그는 강화도의 사립학교에서 교원으로 재직하다가, 곧 동아일보 기자로 취직하였다. 1929년 말 개벽사에 들어간 뒤에는 천도교단에서 발행하던 「별건곤」, 「어린이」 등의 잡지를 편집하였다. 그 뒤에 조선일보 기자로 재직하다가 전업작가의 길로 들어섰다.

그가 문학에 나선 시기는 식민지의 모순이 제도화되던 때였다. 1929년의 세계적인 경제대공황은 일제에 의해 이식된 식민자본주의의 폐해를 처리하는 하청기지로 전락한 민중들의 삶을 더욱 황폐화시켰다. 그 사건은 을축년의 대홍수와 겹치면서 식민지의 경제를 파탄 상태로 몰아갔다. 이처럼 어려운 상황 속에서도 일제는 식민 통치를 강화하면서 전쟁 수행을 위해 경제 구조를 재편하고 있었다. 그로 인해 군산은 자본가들의 만행이 수시로 자행되고, 만경평야에서는 지주들의 농산물 착취가 만연한 실정이었다.

채만식은 그처럼 어려운 시절을 소설적으로 증언한 작가이다. 그의 명편 「태평천하」는 당대를 응시하는 작가의식이 첨예하게 드러난 작품이다. 윤직원 영감은 지주이며 고리대금업자이다. 그는 거액을 들여 족보를 세탁하고, 가문의 영화를 도모하고자 자식들을 관료로 성공시킬 꿈을 갖고 있다. 그러다가 그는 손자가 사회주의 사상에 감염되어 검속되었다는 전보를 받고 충격에 빠진다. 일제에 의한 「천하태평」이 지속되기를 바라는 윤 영감의 입장에서는 도저히 이해 못할 일이다. 작가는 이처럼 일제에 기생하며 제 민족의 고혈을 빨아먹는 친일지주계급의 반민족적 행태를 비판하고 있다. 하지만 그가 여느 작가보다 윗길에 속하는 점은, 그런 성향이 자산가의 추악한 본질이면서 권력에 약한 민중들의 위선적 속성이란 사실을 놓치지 않았다는 점이다. 그 결과로 판에 박힌 반일의식의 주제화로 귀착되지 않고, 인간의 보편적 심리를 섬세하게 묘파할 수 있었다.

특히 채만식은 이 작품을 비롯한 여러 작품에서 판소리의 형식이나 구어체를 적극 도입하였다. 그 덕분에 전라도 방언의 고소하고 찰진 어감이 고스란히 전해질 수 있었다. 또 작중 해설자가 구사한 경어체는 판소리가 추구하는 공동체적 유대감을 형성하는 데 기여하고 있다. 채만식은 판소리 사설 아니리를 작중 화자의 어조로 변이시켜 인물을 희화화한다. 그에 바탕하여 작가는 작품의 도처에 웃음을 마련해 두고, 능청스럽게 서사의 진행 속도를 적절히 통어하면서 인물을 조롱한다. 곧, 작가는 탁월한 기법상의 우위를 앞세워 독자를 공모자로 흡인한 뒤에, 온 세상이 자신만 빼놓고 다 망하기를 바라는 윤직원 영감의 실체를 발가벗긴다. 그에 편승한 독자들은 작가의 제안에 동의하게 되고, 인물에 내포된 이기적 행태를 포착하고 분노한다.

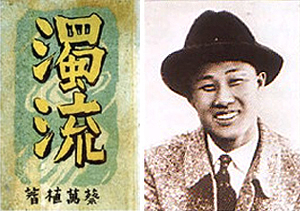

그 외에 채만식은 명편 「탁류」에서 자신의 장기를 유감없이 발휘하였다. 이 장편소설은 "금강(錦江)…… 이 강은 지도를 펴놓고 앉아 가만히 들여다보노라면, 물줄기가 중동께서 남북으로 납작하니 째져 가지고는……"으로 시작된다. 이 구절은 작품의 주제를 암시하고 있어서 소설을 강독하는 강의실마다 예로 삼는 단골 장면이다. 또 한자로 병기된 '錦江(비단강)'은 제목 '탁류'와 결합하여 서사의 방향을 알려줄 뿐 아니라, 일제에 의해 더렵혀진 식민지의 금수강산과 초봉의 신산스러운 삶을 은유하고 있다. 채만식의 빼어난 문장력과 남다른 비판력을 엿볼 수 있는 대목이다. 그는 여주인공에게 계속적으로 비극적 사태에 직면하게 하면서도 냉정한 시선을 잃지 않는다. 그의 태도는 작품의 결말부를 '서곡'으로 이름한 것에서도 살필 수 있다. 자신을 배웅하는 초봉이의 "지극히 슬프면서도 그러나 웃을 듯 빛남"을 승재가 보지 못한 채 떠나는 마지막 문장은 그녀의 앞길이 여전히 '탁류'에 잠겨 있음을 시사한다.

1939년 박문서관에서 출간된 이 작품집은 "조소와 악매(惡罵)로 묻혀진 눈물과 한숨의 기록"으로 선전되었거니와, 채만식의 세태 풍자가 극정에 달한 모습을 보여준다. 그가 일관되게 풍자적이고 반어적인 작법을 고수한 이유인즉, 날로 강화되는 일제의 검열정책을 우회하려는 전략이었다. 그는 1950년 폐결핵으로 죽기 전까지 작가의 신념을 견지한 완벽주의자였다. 이러한 결벽성이 그로 하여금 식민지 사회에 대한 비판적 시선을 놓지 않도록 긴장시켰을 터이다. 한국문학사에서 보기 드물게 그가 방황하는 지식인의 군상을 천착한 까닭도 거기에 있었다.

생전에 약 200여 편의 작품을 발표한 채만식의 문학비는 군산 월명공원에 있고, 금강변에는 문학관이 마련되어 있다. 평생 동안 불우한 환경 속에서도 문학적 신념을 결기있게 고수한 고집쟁이 작가였던 그는 명계에서나마 고운 치아가 다 드러나는 결 고운 미소로 오가는 독자들을 바라보며 웃을 터이다.

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.