[김병기의 서예·한문 이야기] (23)'直聲留闕下·秀句滿天東(직성유궐하·수구만천동) -추사 김정희의글씨(10)

추사체 형성과정 귀중한 자료, 지나친 모화주의 논란도

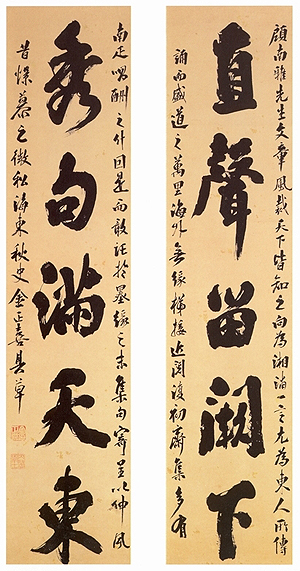

直聲留闕下, 秀句滿天東 -顧南雅先生文章風裁, 天下皆知之, 向爲湘浦一言, 尤爲東人所傳誦而盛道之. 萬里海外, 無緣梯接, 近閱復初齋集, 多有南疋(雅?)唱酬之什, 因是而敢託於墨緣之末, 集句寄呈, 以伸夙昔憬慕之微私. 海東秋史金正喜具草.

곧은 소리(말)는 대궐에 남아 있고, 빼어난 글귀는 하늘 동쪽(조선)에 가득하다오. -고남아(顧南雅) 선생의 문장과 풍채는 천하가 다 압니다. 특히, 접때 상포(湘浦)를 위하여 한 말씀은 동쪽 우리나라 사람들에게 전해져 많은 사람의 입에 무성하게 오르내리고 있습니다. 저는 만 리 밖 해외에 있는 몸이라서 다리를 놓아 접할 기회가 없었는데, 최근에 《복초재집》을 읽다보니 옹방강(翁方綱) 선생과 남아 선생 사이에 주고받은 시가 많이 있었습니다. 이에, 이것을 구실로 삼아 감히 옹방강 선생과 묵연을 맺은 사람들의 맨 끝자리라도 의탁해 보고자 이 구절을 써서 보냄으로써 오랜 동안 마음속으로만 해오던 동경과 우러러 추앙하는 마음을 펴 보입니다. 해동의 추사 김정희가 갖추어 썼습니다.

直:곧을 직/ 聲:소리성/ 留:머무를 유, 남을 유/ 闕:집 궐/ 秀:빼어날 수/ 句:글귀 구/ 滿:가득할 만

이 작품은 추사 김정희 선생이 중국의 학자 고남아(顧南雅)와 교유를 트기 위해 써 보낸 것이다. 顧南雅는 중국 청나라 가경(嘉慶)년간에 정무(政務)를 바르게 처리하기로 이름이 났던 관료이자 학자이고 시, 서, 화에 능했던 고순(顧?:1765-1832)이라는 사람이다. 南雅는 그의 호이다. 협서(脅書)에 나오는 '상포(湘浦)'라는 사람은 몽고족으로서 청나라 조정에 무관(武官)으로 벼슬하여 청렴결백하게 나랏일을 봤던 군기대신(軍機大臣) 송균(松筠:1744-1835)이다. 湘浦는 그의 자(字)이다. 가경 25년(1820), 청나라의 선종(宣宗)이 즉위한 후, 송균을 외직으로 내보내려하자 고순이 나서서 송균처럼 강직한 충신은 늘 주변에 두고서 바른 말을 하게 해야 한다고 직언한 바 있다. 추사는 고순이 행한 그런 직언을 들어 "直聲留闕下·秀句滿天東" 즉 "바른 말은 대궐에 남아 있고, 빼어난 글귀는 하늘 동쪽에 가득하다."고 칭찬하고 그것을 글로 써서 선물로 보낸 것이다. 이 때 추사의 나이는 35세였다. 추사는 24세에 사신으로 가는 생부 김노경을 따라 연경에 들어가 당시 중국 학계와 서예계의 거물이었던 옹방강(翁方綱:1733-1818)을 비롯한 많은 학자들을 접하고 돌아왔는데 그로부터 10년이 지난 후에도 추사는 여전히 청나라 인사와 새로운 교유를 트기 위해 이런 작품을 한 것이다. 이는 마치 오늘날 미국을 비롯한 해외 유학파들이 귀국한 후에도 현지의 인맥을 잘 관리함은 물론 끊임없이 인맥을 넓혀나가려는 노력을 하는 것과 같은 현상이라고 할 수 있을 것이다. 현재 이 작품은 서울 성북동의 간송미술관이 소장하고 있다. 중국으로 건너가 고순에게 전해졌던 것이 어떤 경로를 타고 다시 한국으로 들어와 간송미술관이 소장하게 된 것인지 아니면 추사가 이 작품을 써놓고서도 어떤 사정으로 인해 고순에 보내지 않아 국내에 남아 있던 것이 간송으로 들어가게 된 것인지 알 수 없는 일이다.

이 작품은 추사체의 형성과정을 가늠할 수 있는 매우 중요한 자료이다. 추사는 연경에 다녀온 후 서예를 보는 안목이 크게 달라진 것은 사실이나 그의 작풍이 바로 변한 것은 아니다. 최소한 30세까지의 추사는 당시 조선에 명필로 활동하던 추사보다 19년 연상의 자하(紫霞) 신위(申緯) 글씨의 영향을 많이 받았고, 30세 이후에야 비로소 해서에서부터 옹방강의 영향이 나타나기 시작한다. 추사 나이 31세에 쓴 〈이위정기(以威亭記)〉나 33세에 쓴〈가야산 해인사 상량문〉의 해서는 옹방강 영향을 받은 대표적인 작품이라고 할 수 있다. 그리고, 35세 경부터는 대련(對聯)이라는 새로운 형식의 큰 글씨에도 옹방강의 영향이 나타나기 시작하는데 이 〈直聲留闕下, 秀句滿天東〉작품이 바로 그 대표적인 예이다.

상대방의 장점을 들어 극구 칭찬하는 글을 짓고 그것을 작품으로 쓴 다음, 다시 그런 작품을 쓰게 된 내력을 극존칭의 어사로 표현하여 협서(脅書)로 쓴 이 작품을 어떻게 보아야 할 것인가? 교유를 트기 위해서는 그렇게 하는 것이 당연한 일인지는 모르겠으나 겸양이 다소 지나치다는 느낌을 떨칠 수 없다. 더욱이 고순(顧?)이라는 사람은 당시에도 그랬거니와 오늘날에 이르러서도 중국 학계에서 그다지 주목을 받지 못하는 인물이다. 굳이 "묵연의 말석에라도 끼고 싶다"는 표현을 할 필요가 있었을까? 추사는 혹 중국의 학문이나 서예를 너무 신봉하는 모화주의(慕華主義)에 빠져 있었던 것은 아닐까? 추사의 문집인《완당선생전집》을 읽다보면 중국의 서예는 뭐든지 다 좋게 평하고 조선의 서예가나 서예에 대해서는 폄하가 지나치게 심함을 수시로 발견할 수 있기에 하는 말이다.

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.