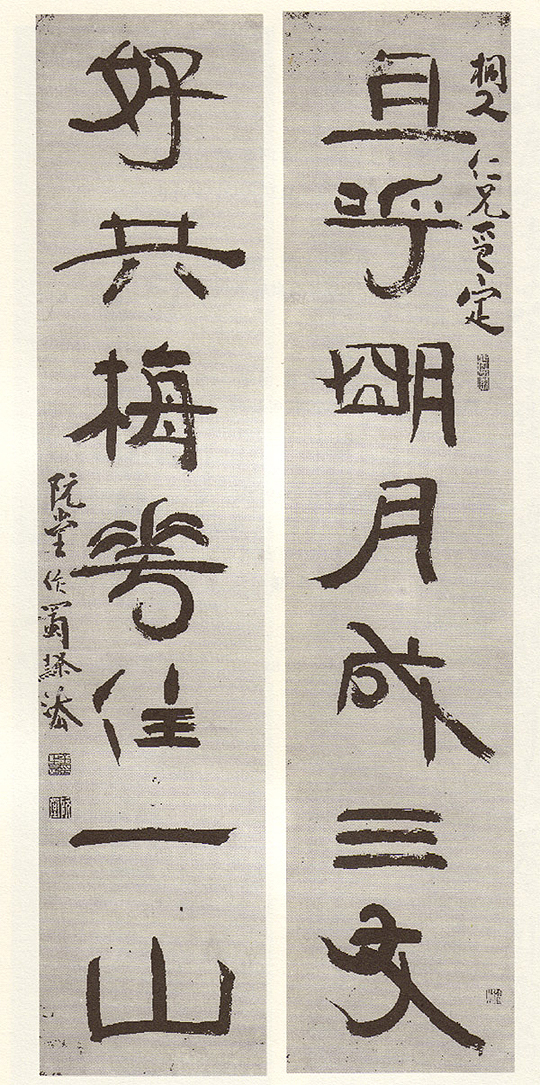

[김병기의 서예·한문 이야기] (24)且呼明月, 好共梅花 대련

차호명월, 호공매화 - 추사 김정희의 글씨(11)

且呼明月成三友, 好共梅花住一山 -桐人仁兄印定. 阮堂作蜀隸法

게다가 밝은 달을 불러 세 친구를 이루고, 좋아서 매화와 더불어 한(같은) 산에 사네. -동인 인형께서 바로잡아 주시기를 바라며 완당이 촉예법으로 쓰다.

且:또(게다가) 차/ 呼:부를 호/ 好:좋을 호/ 共:함께 공/ 梅:매화 매/ 住:살(live) 주/ 桐:오동나무 동/ 印:도장 인/ 定:정할 정, 바로잡을 정/ 阮:성씨 완/ 堂:집 당/ 蜀:촉나라 촉/ 隸:노예 예, 글씨 체 예/ 法:법 법

이것은 글씨도 글씨려니와 오묘한 대구를 이루는 글의 형식과 내용이 돋보이는 작품이다. 우선 글의 형식과 내용을 보자. 한문은 한자가 가지는 고립어(孤立語:어형 변화나 연결사가 없이 글자가 자리하는 위치에 따라 문장 속에서 역할이 결정되는 언어)적인 특징으로 인해 운문이든 산문이든 예로부터 대우(對偶:대칭을 이루는 짝)를 즐겨 사용해 왔다. 즉 한 쌍의 짝을 이루도록 대구(對句)로 지어진 문장이 많은 것이다. 예를 들자면, '청풍명월(淸風明月)'이라는 말도 '淸風'과 '明月'이 짝(대우)을 이룬 하나의 대구이다. 그런데, 이런 대우를 형성하는 가장 중요한 조건이 바로 '사성상동(詞性相同)'이다. 짝을 이루는 양 편 글자의 품사가 서로 같아야 한다는 것이다. '淸風'과 '明月'의 경우, '淸'과 '明'이 '맑은'과 '밝은'이라는 뜻의 형용사로서 품사가 같고, '風'과 '月'이 '바람'과 '달'이라는 뜻의 명사로서 품사가 같다. 이와 같은 '사성상동(詞性相同)'의 조건에 따라 이 작품의 글을 분석해 보자면, '且'와 '好'는 '게다가'와 '좋아서(古語의 '조히')'라는 의미의 부사로서 품사가 같고, '好'와 '共'은 '부르다'와 '더불다'라는 의미의 동사로서 품사가 같으며, '明月'과 '梅花'도 '형용사+명사'의 구조로서 품사가 같고, '成三友'와 '住一山'도 '동사+수사(數詞)+명사'의 구조로서 각 품사가 같다. 완전한 대구를 이룬다. 따라서 이런 문장은 한글 운용을 잘 하여 전후 두 구절 해당 단어를 같은 품사로 번역해야 한다.

'밝은 달까지 불러서 세 친구를 이루었다'는 말은 중국 당나라 때의 시인 이백이 〈월하독작(月下獨酌:달빛 아래서 혼자 마시다)〉이라는 시에서 사용한 "친구가 없어 혼자 마시다가 달을 맞고 보니 달과 나와 그림자가 세 친구를 이루었네."라는 표현을 빌려 만든 구절이다. "매화와 더불어 한(같은) 산에 사네."라는 구절은 중국 송나라 때 임포(林逋)라는 사람이 산에 은거하며 '매처학자(梅妻鶴子)' 즉 '매화로 아내를 삼고 학으로 자식을 삼았다.'는 고사를 빌어 지은 구절 같다. 두 구절 다 자연을 벗 삼아 사는 사람의 한가한 생활을 읊었다.

첫 번째 폭의 오른 편 위에 쓴 "동인 인형께서 확실하게 바로잡아 주시기를 바라며(桐人仁兄印定)"라는 말과 두 번째 폭의 왼편 중간 부분에 쓴 "완당이 촉예법으로 쓰다(阮堂作蜀隸法)"라는 말을 합칭하여 흔히 '쌍낙관(雙落款)' 혹은 '쌍관(雙款)'이라고 한다. 본래 '낙관(落款)'이란 말은 '낙성관지(落成款識)'의 줄임말인데 '낙성'은 원래 '(건물을) 완공한다'는 뜻으로서 여기서는 작품을 마무리하여 완성한다는 의미로 썼다. '관지(款識)'의 '款'은 음각으로 새긴 도장을 말하고 '識(지)'는 양각으로 새긴 도장을 말한다.(원나라 陶宗儀의 설) 그러므로 '낙성관지(落成款識)'란 음각으로 새긴 이름 도장과 양각으로 새긴 호(號) 도장까지 찍어서 작품을 최종 마무리하여 완성한다는 뜻이다. 그런데 이처럼 낙성관지를 할 때 작품을 쓴 사람의 이름과 도장만 찍을 경우에는 '단관(單款)' 혹은 '단낙관(單落款)' 이라고 하거나 그냥 '낙관(落款)'이라고 하고, 작품의 어느 부분에든 작품을 받을 사람의 이름이나 호를 밝혀 놓은 경우에는 '쌍낙관(雙落款)' 혹은 '쌍관(雙款)'을 했다고 한다. 추사의 이 작품에는 "동인 인형께서 확실하게 바로잡아 주시기를 바라며(桐人仁兄印定)"라고 하여 받을 사람의 호인 桐人이 명시되어 있으므로 '쌍낙관(雙落款)'이 분명하다. '桐人仁兄印定'의 '仁兄'이라는 말은 친구이거나 혹은 손아래 사람이라도 친한 사이에 상대를 높여 부르는 칭호이다. '印定'이라는 말은 '도장을 찍듯이 정확하고 정직하게 바른 말로 내 작품을 바로잡아 달라'는 의미의 겸사이다. 추사가 쌍낙관으로 쓴 '桐人'이 누구인지는 확실하지 않다. 많은 사람들이 추사에게 글씨를 배운 동암(桐庵) 심희순(沈熙淳)으로 짐작하고 있다. 관지의 마지막 구절에 쓴 '촉예법(蜀隸法)'은 일종의 서체이거나 필법을 이른 말임에는 분명하나 무슨 뜻인지에 대해서는 학계에 아직 정설이 없다. 추사 글씨의 별미를 맛볼 수 있는 특이한 작품이다.

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.