[전북문학관 지상강좌 - 한국문학의 메카, 전북] (22)긴 세월 부여안고 넋으로 밝혀온 말간 강심 백양촌 신근 시인

전북 언론의 선구자, 문예진흥에 매진

순수하고 담백한 시적 언어 구사

백양촌 신근(白楊村 辛槿, 1916~2003)은 부안에서 태어난 시인이며 교육자이다. 고향 부안 서림공원과 부안댐에는 그를 추모하는 시비가 있다. 첫 번째 시비가 전주 덕진공원에 세워져 있으며, 전북지역문단에서 왕성한 활동을 한 업적이 새겨져 있다. 그의 시작품은 삶을 관조함으로써 투명하고 순수한 시세계가 형상화됨을 알 수 있다. 시비에 새겨진 「강(江)」은 백양촌의 따뜻하고 단아한 선비적 풍모를 지닌 시적 정서가 섬세하게 인지되고 있다.

“여기 서면/ 태고의 숨결이 강심에 흐려/ 어머니, 당신의 젖줄인양 정겹습니다./ 푸른 설화가 물무늬로 천년을 누벼오는데/ 기슭마다 아롱지는 옛님의 가락/ 달빛 안고 하얀 눈물로 가슴 벅차옵니다./ 목숨이야 어디 놓인들 끊이랴마는/ 긴 세월 부여안고 넋으로 밝혀온 말간 강심/ 어머니 당신의 주름인양 거룩하외다. 길어 올리면 신화도 고여올 것같은 잔물결마다 비늘지는 옛님의 고운가락/ 구슬로 고여옵니다.”(「강」(江) 전문)

백양촌은 그의 아호이다. 고향에서 초등학교를 마치고 도일하여 중학교와 대학을 수학하였다. 1945년 전주사범학교에서 교편을 시작으로 삼례중학교, 전주고등학교와 전주성심여자고등학교에서 근무하였다. 또한 『전라신보』와 『전북일보』 편집고문 겸 논설위원을 역임했다. 1931년에 시작품을 창작하기 시작하여 1946년 『월간예술지』에 시작품 「동방의 새아침」이 당선되었다. 해방 직후 김해강 · 김창술과 함께 ‘전북문단동우회’을 결성하였다. 또한 ‘봉선화동요회’(1948)를 조직하여 동요와 동극 운동을 전개하였다.

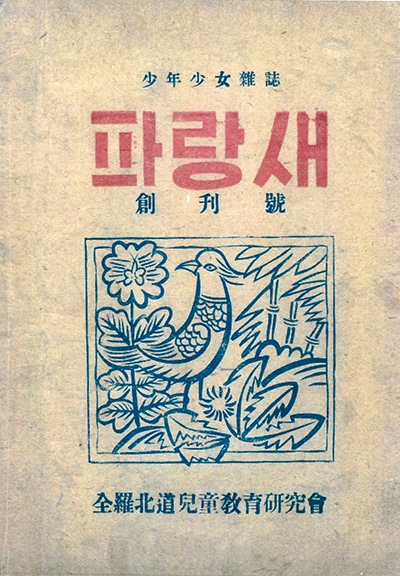

그 후 전라북도아동교육연구회 기관지 『파랑새』 창간호(1946)가 발행되었다. 이 소년소녀잡지에는 창간사와 동요, 동시, 동화, 아동극 등이 실렸다. 이때 활동한 사람은 김목랑, 신석정, 김영만, 김해강 등이 있었다. 그들은 이 소년소녀잡지를 통해 꿈과 희망을 심어 주었다. 그러나 4호까지 발간되고 재정상 더 이상 발간되지 못했다.

“우리집 앞동산에 파랑새하나/ 아츰마닥 고흔날 노래부르네/ 곱디고흔 몸맵시 나는 좋아요/ 아름다운 그노래 나는좋아요// 푸른하늘 빛나는 해ㅅ별을안고/ 하루하루 반가운 소식을안고/ 파랑새는 새단장 고흔맵시로/ 어린이의 새세상 축복해주네// 파랑새의 노래는 희망의 노래/ 파랑새의 노래를 들을때마다/ 두려움과 겁남도 스러지고요/ 어린이의 의기를 싹돋게해요// 파랑새 파랑새 고흔동무야/ 휫날리는 희망의 태극기아래/ 하고싶든 우리말 우리노래를/ 파랑꽃이 필때까지 합처부르자”(백양촌, 『파랑새』)라는 시를 게재했다.

백양촌은 수필 「어린이날에 보내는 노래」에서 “손을 다오 어서 나아가자 새날을 약속하는 오월 태양”이 빛나는 거리로 “희망과 미소가 쏟아지는” 들로 산으로 자유롭게 날개 펴어 “밤하늘 별”처럼 지혜롭고 “무성한 초목처럼” 싱싱하게 꽃피어오르는 날에 노래부르자 하면서 “어린이들에게 권리를 부여하여 그들이 생각하고 행하는 일을 함부로 꺾지 말고 북돋아 주자 했다. 어린이가 있는 곳에 웃음이 있고, 어린이가 행하는 데 참됨이 있고, 어린이가 커가는 데 이 나라의 행복이 있다.”(「오늘은 어린이날」)며 어린이와 아동문학에 남다른 열정을 보였다.

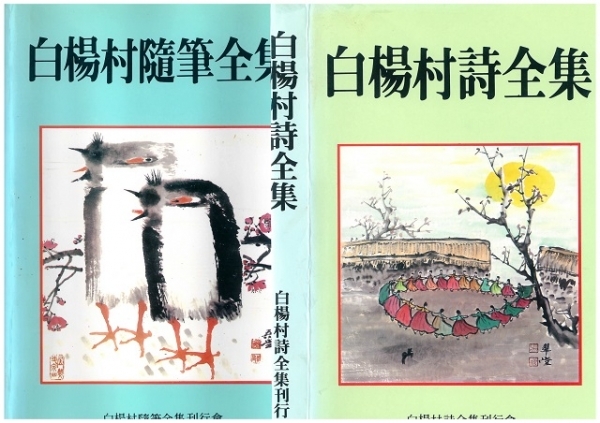

백양촌은 1960년대 이후 문단의 전성기를 맞이했다. 전북문단 1세대라 일컫는 김해강 · 신석정 · 서정주 · 이철균 시인들과 함께 전북문단의 꽃을 피웠다. 한국문인협회 전북지부장(1962), 한국예총 전북지부장(1966), 전북문화상(1966), 전주시사를 집필하였다. 평론과 시, 동요, 수필을 그의 필명으로 발표하였는데, 살아생전 시집 한 권 내지 못했다. 그가 와병된 이후 후손과 후학들의 후원으로 『白楊村 詩全集』, 『白楊村 隨筆全集』(1989)이 백양촌선생 간행위원회에서 발간하였다. 그리고 백양촌문학상(1989)을 제정하여 매년 12월에 시상하였다.

백양촌의 시세계는 작품들의 시적 관심사나 형상화 측면에서 주로 자연과 자아 존재론적 탐구에 기초한다. 서정주는 『白楊村 詩全集』의 序에서 “너는 차라리/ 푸르른 달빛이 氷河처럼 고요히 흐르는 밤/ 오오래 뉘우침 앞에 기도드리고 일어선/ 백합같이 하이얀 손에 만져지라.”(「백합앞에서」)하며 우리에게 주는 영향은 純粹性의 性向이 많은 試鍊과 選擇과 求心的祈禱를 거쳐 深化一路를 걷고 있다는 소견을 적었다. 또한 원형갑의 『무한한 ‘너’의 詩心觀』에 따르면 “시인 백양촌에 있어서 자아와 자연은 그의 유한한 생명을 영원의 이름으로 유지해주는 주체성의 양면”이라고 논하고 있다.

백양촌의 시적언어는 마치 동요의 색채를 띤 것처럼 맑고 담백하다. 그는 일상어를 통해 시적 정서와 심상을 구체적으로 표현하였다. “포플러 나뭇가지 물이 오르면/ 니-나 소리내어 불어보지요/ 흰나비 노랑나비 춤을 추면은/ 오얏꽃 복사꽃이 방긋웃어요/ 바람이 하늘하늘 꽃잎을 안고/ 시냇물 남실남실 흘러내리면/ 누나와 푸른잔디 기슬에 앉아/ 파-판 하늘아래 봄꿈맺지요.”(「봄인사」) 하듯이 경쾌하고 발랄한 순수함이 형상화되고 있다.

또한 백양촌은 교지 『옥잠화』에서 “내 앞의 사심없이 투명한 소녀의 눈망울엔/ 치솟는 청탑 위 구름처럼 푸른 꿈 흐르는가./ 신의 이슬같은 고운 눈물 아슬히 깃드는가.”(「소녀의 눈망울은」)과 “너는 차라리/ 푸르른 달빛이 빙하처럼 고요히 흐르는 밤/ 오오래 뉘우침 앞에 기도 드리고 일어선/ 백합같이 하이얀 손에 만져지라.”(「백합 앞에서」)에서 외롭고도 슬픈 부끄러운 세월을 담담한 자아 성찰로 나타내고 있다.

이밖에도 친자연주의에 관심이 많았다. 수필 「自然歸依 思想」에서 “자연의 품에 들어서면 몸과 마음이 상실한 어린 날의 고향에 돌아와 온통 안기듯 아늑하여 심기가 마냥 자유로와 좋다. 무심한 듯 하면서도 神의 경건함과 끝없이 깊은 성자의 포용력, 오묘하고 아름다운 默示로서 어루만져주며 정한 목숨으로 고이 다스려주지 않는가. 자연은 영원한 동경의 고장이다.”하며 자연을 자신의 의지처요 아취라 했다.

그리고 「현대시의 길」에서 “오늘의 시인은 발전하는 민족적 방향에 뒤떨어짐이 없이 용감히 뒤쫓아가 보조를 맞춰가며 국민들의 생활과 민족의 임무와 역사적 과제를 시로써 형상화하는 것이 유일한 詩의 길”이라 했다. “여기 일월과 더불어 사라지지 않는/ 싱싱한 젊은 나라 있어/ 젊은 염통 염통마다 희망과 꿈은 되살아나/ 삼천리 강산마다 재건의 함마소리 드높나니/ 오오, 겨레의 자랑, 겨레의 영광/ 불멸의 진리인 나의 조국이여!(「조국에 부치는 사랑」)와 “사월의 깃발을 향수하며 여기 역사의 층계 위에 다시금 저립”하며 “멋대로 도금되는 민주주의의 허무”로 “사랑도 슬픔도 동결”된 세월의 막다른 위치에서 “황토길에 뒹구는 별눈 같이 역겨운 고독은 묻어두길 바랐다.”(「사월의 의미」)며 현실 비판적 의식을 노래했다.

백양촌의 작품 세계를 이기반은 『자아극복의 미학적 표상세계』에서 “백양촌 시인의 孤獨 · 痛恨 · 憂愁는 내면의 외로움과 아픔과 시름을 눈물짓지 않는 엄숙한 극복의 의지를 지니고 있다. 그러므로 詩속에 작용하는 遠近의 거리와 明暗의 차이를 조명하면서 빛을 부르는 노래로 자아를 슬기롭게 극복하는 詩心의 美學”이라고 조명하고 있다. 김해성은 “백양촌의 시세계는 ‘시름’과 사는 ‘孤獨의 美學’이라고 한마디로 요약하고 있다. 또한 구름재 박병순 시인에 의하면 “백양촌 시인은 童顔에 동심을 갖고 있으며, 다사하고 온화한 성품을 지닌 조용하고 관조적인 시인이다. 전북문단의 씨앗을 뿌리고 가꾸며, 묵묵히 시작품만 창작해 온 시인이다. 어느 때 읽어도 순화된 인간미의 감득을 깊게 이식하고 있다.”며 시인의 세계인식에 대해 표상하고 있다.

백양촌은 “모름지기 詩人은 현실에 뒤떨어지지 않는 詩를 쓰라! 시인의 생활이 진실한 현실적 실천단계에 선다면 그 형상화하는 시도 진실할 것이요, 詩가 진실하다면 새 방향을 내닫는 국민들의 가슴 속에 울림이 크고 벅찰 것이 아니냐?”며 문학과 인간에 대한 시정신을 성취하고 있다.

백양촌의 詩는 높은 理想, 곧 사랑이다. “이 세상의 모든 사람들은 이와 같은 사랑을 구현시키기 위해서 살아왔고, 살아가며 이 고귀한 시정신은 사랑이 빛이다.” 했던 백양촌. 20여 년 동안 투병 생활하며 삶을 마칠 때까지 “자랑보다 부끄럼 많은 당신과 나의 맺힌 세월”을 순수하고 담백한 언어로 휴머니즘을 구현했다. 그는 살포시 열리는 꽃잎같이 엷은 미소를 지닌 순수 서정의 시인이었다.

/김명자 전라북도문학관 학예사

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.