[최완규 교수의 ‘마한이야기’] 만경강유역의 마한 소국

최완규(전북문화재연구원 이사장)

전북지역의 마한 소국은 함열·함라 일대의 감해국(感奚國), 고창의 모로비리국(牟盧卑離國), 김제의 벽비리국(闢卑離國) 등에 대한 의견이 모아지고 있을 뿐, 대부분 연구자 개별 의견만이 제시되고 있을 뿐이다. 문헌자료의 한계를 극복하기 위해서는 고고학적인 자료를 근간으로 마한 소국의 공간적 범위를 추론할 수밖에 없다. 이 역시 문자기록이 발견되지 않는 한 구체적으로 마한 소국명칭을 대입하기에는 한계가 있다.

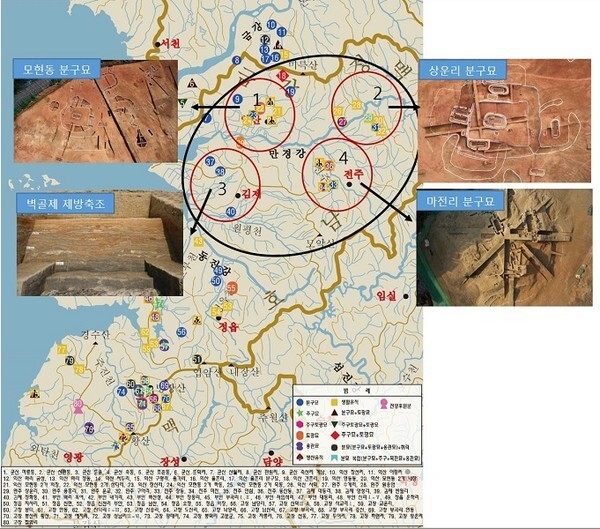

만경강유역에서는 익산시, 완주군, 전주시, 김제시 등을 4개 지역별로 마한 분구묘나 주거 유적의 빈도수가 높게 나타나기 마한 소국의 중심으로 비정할 수 있다. 이러한 구분은 편의상 현재의 행정구역 중심이지만 인접된 지역에서는 중첩되고 있다. 먼저 익산시(Ⅰ-1소국)의 주요유적은 모현동과 영등동 일원에 분포되어 있는 분구묘와 주거유적을 들 수 있다. 모현동 묵동유적의 분구묘는 수평 확장과정 및 출토유물을 보았을 때 5세기 중 후엽에 조성된 것으로 보인다. 또한 금강유역의 백제 석축묘에서 출토되는 고배와 직구호 등 동일한 유물이 부장되어 동시대에 축조된 것임을 알 수 있는데, 금강유역과 달리 마한의 전통적 묘제가 지속되고 있음을 보여주는 예이다.

완주(Ⅰ-2소국)지역 중심 마한 소국의 주요 유적은 완주 상운리와 수계리 분구묘, 그리고 익산 사덕의 주거유적으로 들 수 있다. 완주 상운리 유적은 완만한 구릉 일원에 위치하며, 전기단계부터 후기단계의 분구묘가 분포하고 있어 그 변화과정을 보여주고 있다. 그 가운데 가-1지구의 1호분의 매장주체인 토광에는 점토곽을 시설한 후 목관을 시설한 것으로 규모나 축조방법에서 볼 때 최고 유력자의 것으로 추정된다. 이는 부장유물인 환두대도, 금동이식, 철정, 철부, 철촉 등의 다양한 철기유물과 옥류, 토기 등에서도 뒷받침되고 있다. 완주 상운리 분구묘는 군집양상과 규모, 출토유물 등에서 마한의 전통을 유지하고 있던 고도의 철기제작 기술을 소유하고 있었던 유력 집단에 의해 축조된 것으로 추정된다.

벽비리국(闢卑離國)으로 비정되는 김제일대(Ⅰ-3)에서 주목되는 유적은 농경수리유적인 벽골제를 들 수 있다. 벽골제는 「삼국사기」의 기록에 의하면 330년에 시축된 것으로 기록되어 있는데, 이 시기는 백제가 김제지역을 영역화하기 이전에 해당한다. 발굴결과 부엽공법과 토낭을 쌓아 제방을 축조하고 있는데, 토낭을 이용한 수법은 마한 분구묘를 성토하는 수법과 같아 벽골제 축조 주체는 마한 세력으로 추정할 수 있다.

전주지역의 소국(Ⅰ-4)은 불사분사국(不斯濆邪國)으로 비정되고 있는데, 주요유적으로는 축조 중심연대가 5세기 중엽에서 6세기 중엽에 걸쳐 축조된 것으로 추정되는 마전 분구묘와 6세기 초에 해당하는 장동 분구묘를 들 수 있다. 그리고 6세기 중엽이후의 주구를 갖춘 석실분이 축조된 안심유적을 들 수 있다.

이와 같이 만경강유역에서 백제 영역화 이후에도 지속적으로 마한 분구묘가 축조되었던 이유는 마한의 성립지로서 강력한 마한문화의 전통에서 비롯된 것으로 볼 수 있다. 또한 이 지역이 마한의 본향이라는 자긍심은 백제 무왕의 익산천도와 견훤의 후백제 건국으로 이어지고 근대에 이르기 까지 면면히 지속되고 있다. /최완규(전북문화재연구원 이사장)

최완규 교수의 '마한이야기'

호서 지역의 마한 호서 지역의 마한 호서 지역의 마한 마한역사 기록관 '나주 복암리 3호분'(하) 마한역사 기록관 '나주 복암리 3호분' (상) 유통의 거점 '부안 백산성'2 유통의 거점 '부안 백산성' 1 나주 신촌리 출토 금동관 모로비리국(牟盧卑離國)의 국제성 마한사회를 담은 분구묘저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글