[김용호 전북도립국악원 교육학예실장 전통문화바라보기] 종지(終止)의 음악

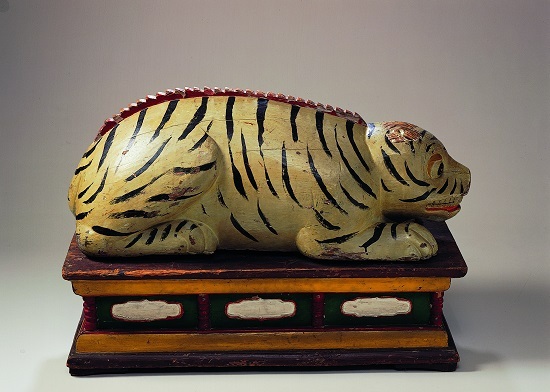

한국의 전통악기 중에 “어(한자)”라는 악기가 있다. 종묘제례악과 문묘제례악에서 쓰이는 악기로 그 모양은 흰 호랑이, 즉 백호白虎와 닮은 모습이다. 조선 역대 왕의 제사 음악으로 사용되는 종묘제례악이나 공자孔子의 제사를 지낼 때 연주하는 문묘제례악의 악기이다. 이러한 전통악기 “어”의 음악적 상징과 뜻은 장엄하고 숙연함. 그리고 악곡의 마지막 종지終止를 뜻한다.

악기의 생김새는 백호를 닮아 등에는 27개의 톱날이 있는데 ‘저어齟齬’라 쓰고 ‘차아’라 읽는다. 또한 대나무 끝을 세 조각으로 세 번 쪼개 아홉 조각으로 갈라서 만든 채를 갖고 백호 모양의 머리를 치며 연주를 하는데 이 채의 명칭은 ‘견’이다. 생김새도 이처럼 특별하다 보니 그 역할이 참으로 특이하고 절묘하다. 자고로 “어”는 연주도 마지막 한 번, 음악의 끝을 알릴 때만 사용하는 단 한 번의 악기이다. 그러므로 이 악기의 연주자는 전체 음악을 모두 알아야 하고 이러한 모든 음악이 끝날 때까지 기다리며 묵묵히 수행하는 완결자 역할을 한다.

시인이자 수필가 피천득은 자신의 수필집 “인연”을 통해 서양악기 연주자 ‘플루트 플레이어’를 이야기한 적이 있다. 그 내용은 연주자가 맡은 악기의 기능과 역할에 대한 논의로 “오케스트라와 같이 하모니를 목적으로 하는 조직체에서는 한 구성원이 된다는 것만도 참으로 행복한 일이다. 그리고 각자의 맡은 바 기능이 전체 효과에 종합적으로 기여된다는 것은 의의 깊은 일이다.”라는 글이었다.

우리가 숨 쉬고 생활하는 사회는 웅장한 연주곡과 같다. 바로 국악의 제례악, 서양 오케스트라의 교향곡과 같은 것이다. 각자의 사명과 역할을 충실히 해 나아갈 때 비로소 우리 사회는 성숙한 모습으로 완성된다. 현재 우리는 코로나19라는 몹쓸 병마와 싸우고 있다. 코로나19로 생겨난 약속인 사회적 거리두기. 손 씻기. 마스크 쓰기 등 개인의 역할을 충실히 실천할 때 우리의 국가 대한민국은 멋진 하모니를 연출할 것이요, 공동체라는 어울림의 곡은 더욱 아름다워질 것이다.

“나 하나 괜찮겠지. 나만 그런가? 에이, 다들 그러잖아.” 이러한 일부분의 모습은 한국이라는 공동체의 약속과 역할을 저버리는 생각이며 잘못된 판단일 것이다. 전통악기인 ‘어’가 곡 중간에 치거나 마지막 연주를 하지 못한다면? 만약 오케스트라 ‘플루트’가 아무 곳이나 나와 연주를 진행한다면 어찌 될까? 그 곡은 엉망이 되어 연주곡 전체를 무너트릴 것이요, 연주자 개인도 한 번의 실수에 큰 실망과 잘못으로 힘들어할 것이다. 이제 우리는 함께하는 사회에 대한 규율과 약속을 충실히 지킬 시점에 서 있다. 특히 병마와 불신不信이 넘쳐나는 현 세상에 더욱더 말이다.

우리 모두 전통악기 “어”의 마지막을 장식할 수 있는 종지의 음악이 필요한 시기임을 우리 모두 각인하자. 각자의 사명과 의지를 다 하며 그 뜻을 함께하자. 그리하면 우리의 전통악기 “어”의 기능과 역할처럼 모든 시작의 끝을 알리며, 병마 없는 아정하고 맑은 세상을 만들 수 있을 것이니까.

김용호 정읍시립국악단 단장의 전통문화바라보기

정읍시, 관광체육국 신설… 2025년 행정기구 개편 추진 전라북도 전통문화 창의융합 국립부산국악원 국립남도국악원 명창 정창업, 다시 도전하다. 명창 장자백, 목숨을 구하다 대원군 친형 이최응과 이날치 여성국극단의 탄생과 쇠퇴 거문고의 명인 고(故) 강동일 고수(鼓手)의 기억을 담다저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글