[이승우 화백의 미술 이야기] 이수아 작가의 첫 번째 개인전

그 계절이 다시 오면 수령 600살쯤 된다는 노란 은행잎들이 소복하게 마당에 쌓여 있을 전주 향교에 가는 길 초입 향교길 68번지. 이곳에는 그 번지를 그대로 살려서 더 멋져진 '향교길68'이라는 갤러리가 있다. 그곳에서는 풋풋한 젊은 작가 둘이서 각각 개인전을 하고 있었다.

먼저 들어서서 오른쪽의 공간에서는 전북대학교에서 석사 학위 과정에 있는 이수아 작가의 첫 번째 개인전이, 왼쪽의 공간에서는 젊은 조각가 김승주의 개인전이 열렸다.

먼저 이수아의 '( ) 새'전을 보면 대학을 중국에서 보낸 이수아가 겪은 외국 생활의 치열한 외로움에서 유발됐을 생각이 젊은이라는 생각이 안 들 정도로 심각하고도 절실하게 가감 없이 표현돼 있었다.

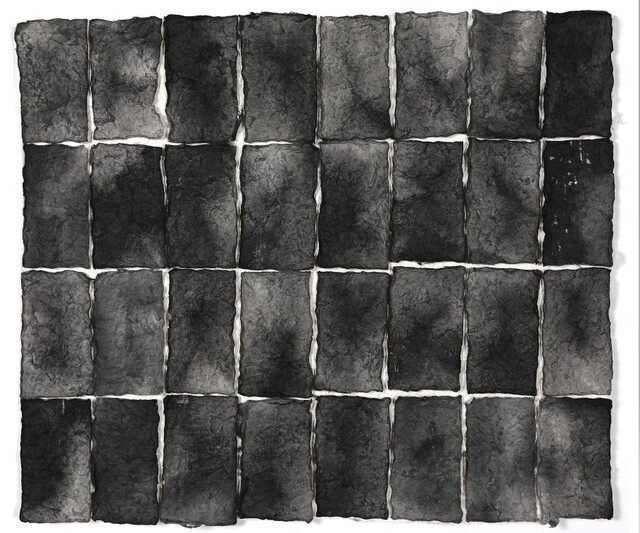

여기서 '새'는 날아다니는 새가 아니라 사이의 준말이니 '틈'을 뜻하는 의미다. 괄호와 괄호 사이의 절박한 틈을 표현하는 것이다. 일(생활, 작업, 외로움 등)과 일 사이의 완충된 공간과 시간의 틈, 사이에서 느꼈을 여유로움이라거나 반전을 꿈꾸는, 또는 회복하려는 귀중한 공간이나 시간의 의미를 생각하고 있는 것이었으리라. 멍 때리는 시간이라도 좋고, 그 시공간의 절실함이라도 좋다.

제작 방법을 유추해 보면 재료의 선택부터 시작했을 것이다. 우리가 일반적으로 사용하는 종이에서는 각이 잘 잡히기 때문에 틈을 만들려는 본인의 의지에 걸맞지 않다. 전공으로 많이 접해 왔던 한지의 물성을 깨닫고 한지를 바탕으로 먹물의 농도로 그러데이션을 준다거나 비슷한 유사색상으로 통일감을 줘 염색하고 접어 틈새를 만들었다.

그래서 틈새라는 단어, 즉 표현하고자 원했던 것을 사실적으로 이뤄냈다. 실제 나이보다 훨씬 노련하고 철학적인 명제를 훌륭하게 해낸 것으로 보인다.

그림이라는 것이 남보다 뛰어난 기능도 있어야 하지만 한편으로는 그리움의 준말이기도 하기 때문에 철학적인 것이기도 하다. 어쩌면 미술의 변화는 기능의 발달이 아니라 철학의 시대성에서 찾아야 할 것이기 때문이다.

이승우의 미술 이야기

지후갤러리, 김승학·이승우 작가 2인전 기린미술관, 김준기 작가 개인전 기린미술관, ‘제13회 전라청년미술상’ 소찬섭 조각가, '달빛에 젖은 정' 그림값에 대하여 우진문화공간, 최춘근 개인전 향교길 68 갤러리, '망초의 계절' 전 향교길 68 갤러리, 'art is the artist' 전 교동미술관, 김숙경 '숲속을 거닐다' 전 군산 리오하우스 카페 갤러리, 김덕신 작가 '짬' 전저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글