3. 익산 함라마을의 보배, 함열관아터

돌담길·옛가옥 어우러진 전통마을 선조의 숨결따라 역사·문화산책

익산시 함라면 함열리에 있는 함라마을은 익산의 떠오르는 관광명소가 되고 있다. 단초는 마을 돌담길과 세 부잣집(김안균, 이배원, 조해영 가옥)으로 인한 입소문 때문일 것이다. 중국에서 전래된 공자의 영정을 모셨던 함열향교와 일제시기 빼어난 별장으로 평가받았던 서벽정터, 1687년(숙종 13)에 마을 원로들이 만들어 지역사회의 기강과 규제 역할을 수행했던 함라노소 등이 남아 있는 전통마을임에도 분명하다. 하지만 사람들이 그 중요성을 간과하는 대목은 함라마을이 당시 수령들의 노른자 땅이자 허균의 유배지로 우리나라 최초 음식 품평서 등을 남긴 곳이며, 효정왕후의 출생지라는 사실이다.

▲ 수령들의 노른자 땅, 함열

'함열관아터'는 마을 입구인 함라파출소에서 복개된 천북천길을 따라 고즈넉한 돌담길과 삼부잣집을 뒤로하고 다다른 곳에 위치한다. 현재의 관아터에는 대부분 채마밭으로 변하였고, 드문드문 집들이 들어서 있기는 하지만 함라마을과 더불어 옛 정취가 고스란히 살아 숨쉬는 듯 하다.

'함열' 역시 대부분 사람들이 현재 함열역이 있는 함열읍으로 여길 뿐 옛 현관아지로 인식하기는 쉽지 않는 것이 현실이다. 하지만 전라도 대부분의 군·현이 없어지면서 일제는 그곳에 학교나 새로운 관청을 설치했고, 이 곳을 중심으로 일본인상가를 중심으로 한 시가지를 형성하였으나, 함열현처럼 마을 전체가 거의 살아 있는 경우는 매우 이례적이라 할 것이다. 물론, 일제시기 함열역이 만들어지면서 함열읍 와리인 새읍내에 이름마저 빼앗기긴 했지만 함열(함라마을)처럼 오롯히 옛 정취가 살아있는 옛 고을 치소로 남아 있는 경우는 흔치 않다.

1910년 일제강점이 되기 전까지 현재의 익산시는 4개의 군현으로 구성되었다. 구 익산군(금마·왕궁지역), 함열현(함라·함열·성당·웅포·황등지역), 용안현(용안·용동·삼기지역), 여산현(여산·낭산지역)이 바로 그렇다. 그 중 함열현은 호남 금강의 서쪽에 위치해 충청도와 전라도를 잇는 중요한 거점으로 육로보다는 해로를 통한 경제 중심지로 각광받았다. 특히 성당창 관할을 통한 호남 내륙의 조세 확보와 조운을 통한 막대한 경제적 이권을 보유한 지역으로 수령자리는 그야말로 노른자였다. 이곳을 거쳐한 수령은 생원·진사의 소과(小科)와 대과(大科) 출신(5명)보다는 문음(門蔭) 양반벌 열가 출신들이 즐비하게 거쳐갔다는 것도 이를 방증한다.

조선중기 학자이자'쇄미록'의 저자인 오희문(吳希文)의 기록에서 보면 그가 임진왜란 중 피난과정에서 함열 인근 임천(林川) 친지 조존성(趙存性)에 3년간 우거하면서 아들 윤겸(允謙)의 친구이자 함열현감인 신응구(申應矩)에게 장녀를 후취로 혼인시켰고, 이후 사위의 도움으로 다소 곤궁을 덜게 되었으며, 일가의 생활비를 함열관아에서 담당하였다는 기록으로 보아 함열현의 재정이 매우 풍족함을 짐작할 수 있다.

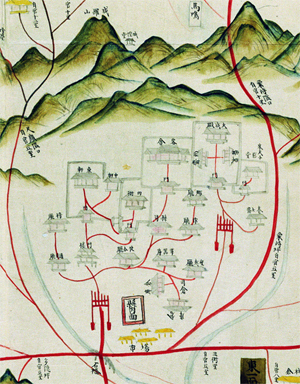

'함열관아터'는 현재 터만 남았고 건물의 주초석도 현존하지 않아 매우 안타까운 실정이다. 현재 마을에 오랜 세월 거주한 송길례 할머니(86)는 "1935년 7살 때 동헌 건물을 헐었는데 일부 부재를 가져왔던 기억까지 생생하다"며 "나이 13세 때(1939년)에는 또 한 건물 헐었다"고 말해 일제시기말까지 관아 건물 일부가 남아 있었던 것으로 파악된다. 또한 1872년'함열현지도'가 1871년(고종 8) 열읍지도(列邑地圖) 등사령(謄上令)에 따라 1872년(고종 9)에 함열현에서 직접 제작한 것으로 보여 주목된다.

▲ 허균이 유배지로 우리나라 최초 음식 품평서 쓴 곳

'연어 알 젖 한 그릇을 받아 먹어보니, 맛이 사슴의 태(胎)보다도 뛰어났다.(중략)'

'사람들이 이곳은 작은 방어와 준치가 많이 난다고 하여 유배지를 원했는데, 금년 봄에는 전혀 없으니 운수가 기박합니다.'('성소부부고' 중에서)

이는 우리나라 최초의 한글소설'홍길동전'을 펴낸 허균(1569∼1618)의 또다른 걸작'성소부부고'의 일부다. 허균은 1611년 함열에서 '홍길동전'에 버금가는 훌륭한 문학작품 '성소부부고'를 썼다. 성소는 자신의 호로 자신의 옛 글을 정리한 책이 '성소부부고'이다. 여기에 실린 우리나라 최초 음식 품평서'도문대작(屠門大嚼·음식에 대한 이야기들)'와 '성수시화(시와 관련된 일화)'는 함열과 밀접한 관련이 있었다고 추정된다. 특히 '도문대작'는 전국 8도의 식품과 명산지에 관하여 적은 책. 그가 1611년 4월에 쓴 기록을 보면, '도문대작'은 고기를 먹고 싶으나 먹을 수가 없으므로 도문(도살장의 문)이나 바라보고 대작(질겅질겅 씹는다)하며 자위한다는 것으로, 가당치 아니한 것을 부러워한다'는 뜻이다.

허균은 한국 문학사의 한 획을 그은 인물로서 유명하지만 허균은 유교 중심인 사회와 동떨어진 파격적인 행보로 희대의 반역자이기도 하다. 그가 서얼을 우대했고, 기생과 교유하며 문학을 즐겼고, 1614년, 1615년(17세기)에 북경을 다녀오면서 천주교의 찬송가를 도입한 점 등을 미루어 볼 때 조선을 앞서간 천재라는 평가도 공존한다.

1611년(광해군 3), 그가 43세 때 허균이 과거부정사건에 연루되어 귀양을 가게 되는데 그는 유독 전라도 땅을 고집했고, 그 중에서도 함열을 자원했다. 그가 함열로 유배를 자원한 까닭은 그가 33세 때 전운판관(轉運判官)으로 호남에서 조운(漕運)을 감독하여 해상 왕래에 익숙하였고, 그의 또 다른 생활 근거지가 되었던 부안 변산과 가까웠으며, '함열현객사대청중건기' 등을 볼 때 당시 함열현감 한회일(韓會一)과 밀접한 관계로 인한 것으로 보인다.

그가 쓴 '성소부부고'를 보면 함열에서 음식 연구에 열중했다는 것을 알 수 있다. 또한 그해 11월 12일 유배에서 풀려 서울에 잠시 다녀온 후 24일에 부안으로 내려갔다는 기록으로 보아 그가 부안과 함열을 중심으로 한 전라도 일대에 깊은 애착과 생활의 근거지로 삼았으며, 특히 함열은 '성소부부고'등 그의 문학을 집대성할 수 중요한 산실로서 자리매김한 공간이었다고 할 수 있다.

▲ 효정왕후의 태어난 성지…암행어사 출두 통고하기도

바로 이 청류정에서 함열현감 홍기섭(洪耆燮)의 손녀가 출생하였다고 전하는데, 훗날 헌종의 계비 효정왕후(孝定王后 1831∼1903)가 되었다.

효정왕후는 할아버지인 홍기섭이 함열현감으로 재직(1829∼31)할 때, 요즘말로 사또 관사에서 태어난 것이다. 아버지는 익풍부원군(益豊府院君) 홍재룡(洪在龍 1794∼1863)이며, 어머니는 죽산안씨다. 고종실록 그녀의 행장에 보면, '태후는 순조 신묘년(1831) 정월 22일 사시(巳時)에 조부 홍기섭의 임소 함열(咸悅)에서 탄생하였는데, 이보다 앞서 홍기섭이 일찍이 꿈을 꾸었는데, 현원로군(玄元老君)이라는 신인(神人)이 집에 내려와서 말하기를, '이 집에 마땅히 상서(祥瑞)가 있을 것이다.'라고 하더니, 얼마 후에 태후가 태어났다.'고 기록되어 있다. 또한 이지역에 전하는 말로는 왕후는 어려서부터 천문학(天文學)에 특별한 재주가 있어 왕실에 추대되었다고 한다. 이로 인해 당시 함열현은 이 곳을 성지(聖地)라 하여 함열지방에 암행어사가 출두할 때는 반드시 미리 관아에 통고(通告)하라는 특전(特典)이 있었다고 전한다.

한때 함열현의 후원으로 절경을 이룬 청류정, 육모폭포는 일제시기 함라금광 등으로 인해 옛 자취는 간데 없고 현재 복원된 정자만이 옛 기억을 되살리게 한다. 이처럼 함라마을을 중심으로한 옛 함열현 지역은 금마·왕궁의 마한·백제문화권과 더불어 익산의 또다른 중요한 역사문화콘텐츠다. 함열관아터는 물론 성당창, 함라산성, 함라팔경, 함열 3기인, 함열 농기 뺏기 등 발굴되고 보존되어야 할 함열현의 문화자산을 끊임없이 찾고 복원되길 소망해 본다.

/ 김승대 문화전문시민기자(전북도 문화재전문위원)

전북의 이야기를 찾아서

24. 의혈(義血) 흐르는 문학의 산실 ‘장수’ 23. 이리역 옛풍광 22. 전주에 ‘귀명창’ 많은 이유 ‘귀명창’ 이원복씨, “초등학교 때 판소리 흥미, 늦게나마 더 배우고 싶어” 21. 종교건축 20. '서동' 바로 알기 19. 조선말 대학자 정교 18. 정읍 태인 17. 부안이 낳은 대학자 지포 김구 석불사 주지 휴암 스님저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글