국·공립 공연장 초대권 폐지 2년…도내 다수 '초대권 관객' / 주최측 "채우려면 어쩔 수 없어"…일각 "공연 질 저하 자처"

지난 6월 올려진 창단 60주년을 맞은 '이무지치 레전더리'. 한국소리문화의전당이 직접 기획 초청한 수준 높은 클래식 공연 중, 몇 안 되는 작품이었다. 하지만 이 작품이 기록한 성적표는 실상 초라했다. 한국소리문화의전당 모악당 전체 관객 2000여 명 중 전체 관객은 928명. 이 가운데 초대권을 갖고 들어온 공짜 손님은 523명이나 됐다. 전체 2000여 석을 팔아야 했던 공연 가운데, 돈을 내고 입장한 유료 관객 점유율은 20%에도 못 미쳤다.

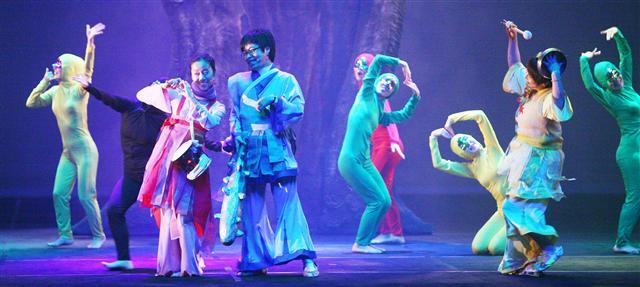

매년 초대권을 남발해오는 곳 중 하나가 전주세계소리축제다. 조직위가 예산권을 쥐고 있는 전북도 인사 등의 압력에 의해 초대권을 뿌릴 수밖에 없는 상황은 충분히 이해가 가더라도, 관람객들이 초대권을 받고서도 공연장에 입장하지 못하는 상황이 종종 빚어지기도 했다. 2010년엔 공연을 보러온 관객들이 좌석을 구하지 못해 항의한 반면 정작 공연장은 텅텅 비었고 실수로 티켓이 중복 발권 돼 관객들이 황당해 하기도 했다.

이 두 사례는 도내 공연계가 고민하고 있는 뿌리 깊은 '초대권 문화'를 단적으로 보여주고 있다. 문화체육관광부가 국·공립 공연장에서 초대권을 없애겠다고 밝힌 지 2년. 하지만 국민권익위원회가 서울 예술의전당·세종문화회관이 여전히 공짜 초대권을 구입하고 있다고 적발하는 등 초대권 관객은 사라지지 않고 있다.

도내 공연계도 마찬가지. 한국소리문화의전당과 전주시립예술단을 제외하고 모든 관립단체의 공연엔 유료 관객이 없다. 한국소리문화의전당에 따르면 기획 초청한 2009년~2011년 공연의 경우 클래식·뮤지컬·연극·국악·대중 가요까지 공연장을 찾은 총 관객 가운데 33.4%(2009), 37%(2010), 37.3%(2011)로 무료 관객이 늘고 있는 것으로 나타났다. 예술성이 아닌 경영성에 초점을 둔 공연의 초대율은 2009년부터 2011년까지 24.2%, 16.3%, 19.7%로 다소 들쭉날쭉하나, 20% 안팎은 초대권 관객이라는 것을 엿볼 수 있었다.

전주시립예술단도 사정은 같다. 지난 3년 간 전체 관람객 중 초대권 물량은 전체 객석(한국소리문화의전당 공연만 포함)의 37.5%(2009), 35.5%(2010), 35.9%(2011)을 차지한다. 그나마 시립예술단은 회원제를 유지하면서 소액(3000원~1만5000원)이긴 해도 입장료를 받아, 초대권 회수율이 높은 편이다.

이처럼 초대권이 도내 공연계에 '독'(毒)인지, '약'(藥) 인지에 대해 의견이 분분하다. 객석에 손님이 두 세 명이어서 급작스레 공연이 취소되기도 했다는 연극계는 상황이 더욱 어렵다. 일각에서는 "그렇게라도 객석을 채우지 않으면 배우들의 사기가 떨어지고 공연을 못하는 상황까지 벌어진다"면서 "포스터 말고는 입소문에 의존하는 상황에서 '초대 마케팅'은 필요악"이라고 말했다.

그러나 초대권은 장기적으로 완성도 높은 공연으로 유료 관객을 늘리고 공연 시장을 키우는 데에는 도움이 절대 안 된다는 반론도 만만치 않다. 실제로 2010년 예술극장을 마련한 우진문화재단은 초대권을 아예 없앴다. 초반에는 일부 관객들이 관행적으로 표를 요구하는 저항이 있었으나, 다른 극장과 차별화를 선언하면서 관객들 사이에서 공연에 대한 신뢰도가 높아졌다.

국내에서 처음으로 단원들에게 월급을 주는 민간 오케스트라를 운영하고 있는 '클나무 필하모닉 오케스트라'(이하 클나무) 역시 초대권을 뿌리지 않기로 유명하다. 대신 300만원을 후원해 준 '평생 회원'은 언제나 무료 입장 가능하고, 1년에 25만원 씩 후원해준 '정기 회원'은 1인 2명씩 무료 입장이 가능하다. 유명 연주자가 없는 공연의 경우 객석이 50%, 금난새와 같이 스타 지휘자가 합류할 땐 100% 객석을 꽉 메운다. 다소 객석이 비더라도 초대권 관행이 사라지지 않는 한, 어떤 단체라도 공연의 완성도를 높여 유료 관람객들을 불러 모으려는 노력을 하지 않을 개연성이 크다고 보기 때문이다.

전주시립극단에서 공연 기획자로 활동했던 박영준 우진문화공간 예술감독은 "관객들이 초대권에만 익숙해지면 자칫 유료 관객 부재와 공연 시장 축소라는 악순환을 겪을 수 있다"면서 "그 대신 다양한 형태의 관람료 할인을 확대해 저렴하지만 분명한 값을 치르고 공연을 보는 문화를 만들어 나가야 한다"고 조언했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글