고속도로 개통 이전 국내 철도 요충지 우뚝 / 1950년 미군 폭격으로 주민 수백여명 희생 / 1977년 이리역 폭발사건 뼈아픈 역사 남겨

|

||

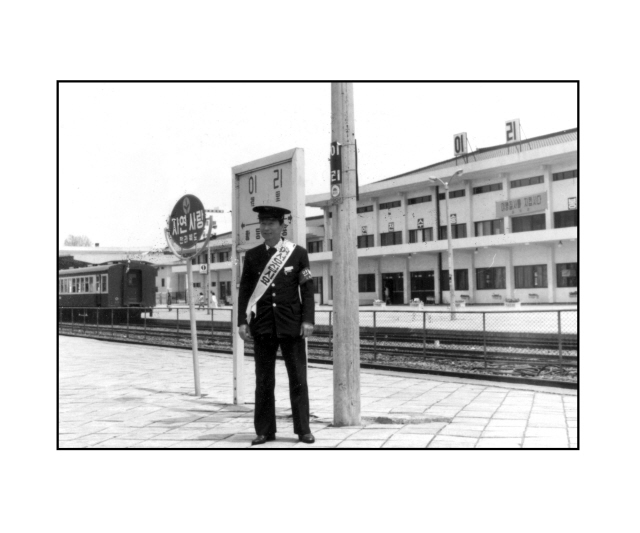

| ▲ 옛 이리역 풍경…사진 제공= 익산 철우회 | ||

호남선 철도 역사가 100년이 됐다. 19세기 말 외세의 침입과 함께 등장한 철도는 식민지의 근대화를 위한 첨병이었다. 외국으로부터 철로 부설권을 사들여 경인선을 개통함으로써 조선의 수도와 개항장 인천을 관통하는 축을 움켜쥐게 된 일본은 1905년부터 경부선·경의선에 이어 1914년엔 호남선을 개통했다.

물론 군사적 목적이 앞선 철도 개통은 일제의 억압과 침탈의 채찍으로 활용됐으나, 나중엔 조선인들의 일상생활을 크게 변화시켰다. 철도는 일상생활에 '근대적 시간'이라는 개념을 도입해 시간, 분, 초 단위로 생각하게 했고, 일반인들도 열차를 타고 여행까지 할 수 있도록 했다. 2012 전북 방문의 해와 호남선 개통 100주년을 맞아 일제 침략과 함께 식민지 근대화의 첨병이 된 철도를 살펴보자.

|

||

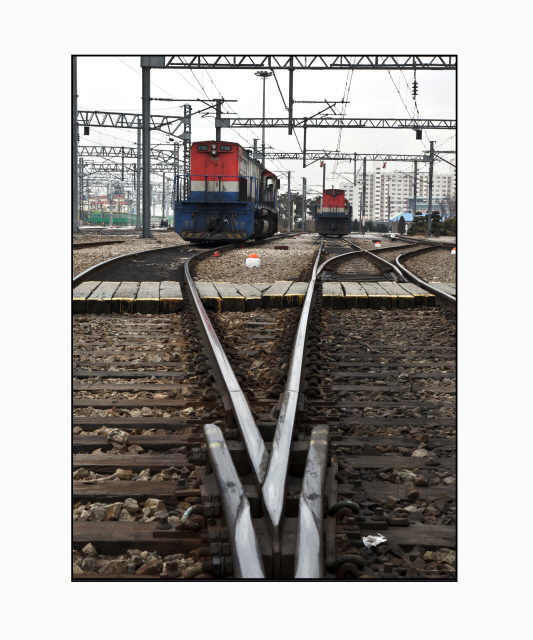

| ▲ 익산역 철길…사진 제공= 익산 철우회 | ||

△ 호남선은 일본 억압과 침탈의 상흔

호남 지방은 비옥한 곡창지대였다. 호남 지방의 서부를 관통하는 호남선은 우리나라의 간선 철도인 경부선·경의선·경원선에 비해 정치적·군사적 중요성 보다는 경제적 유용성이 큰 노선이어서 일찍부터 철도 개발 필요성이 요구됐던 곳이다.

1896년 프랑스는 호남선 철도부설권을 요구하였으나, 정부는 직접 건설하기로 결정하였다. 1904년 6월에는 호남철도주식회사를 통하여 강경~군산 간 철도와 공주~목포 간 철도의 건설을 추진하였다.

|

||

| ▲ 1979년 이리역 풍경…사진 제공= 익산 철우회 | ||

호남철도주식회사는 주식 공모로 자금을 마련함으로써 우리 손으로 직접 철도를 직접 철도를 건설하려는 시도를 하였다. 그러나 일제는 군사상 중대한 의미를 가진 경목철도(호남선)를 자신들이 건설하고자 한국정부에 압력을 넣어 부설권을 취소하도록 하였다.

그 후 호남선은 1911년 7월 대전∼연산(39.9㎞) 개통을 시작으로 연산∼강경(1911년 11월), 강경~이리(1912년 3월), 이리∼김제(1912년 10월), 김제∼정읍(1912년 12월), 나주∼학교(1913년 7월), 학교∼목포(1913년 5월), 광주 송정∼나주(1913년 10월), 정읍∼광주 송정(1914년 1월)이 차례로 개통됐다.

그러나 전주의 지주들은 지맥이 끊기고 지반이 흔들려 도시가 몰락한다는 이유로 호남선 전주 통과를 반대했다. 익산에 군산선이 개통되고 근대 문명을 뒤늦게 안 뒤에야 철도를 유치, 1914년 12월 익산~전주 전라선 첫 구간을 폭 좁은 협궤철도로 놓을 수 있었다.

이렇게 개통된 호남선은 호남 지방의 미곡을 일본으로 수송하는 가장 중요한 통로였다. 호남선의 주요 지점에 미곡 집산지가 들어섰고, 미곡 적출항으로 연결되는 지선도 개통됐다. 대전역에서 호남선과 경부선을 연결할 때 서울이 아닌 부산으로 접속한 것도 이러한 사실을 뒷받침한다.

하지만 일본이 철도 개설을 위해 노동력을 빼앗고 부지를 마련하는 과정에서 조선인이 겪은 피해는 이루 말할 수 없었던 것으로 전해졌다. 조선인들은 집과 땅, 묘지를 무상으로 빼앗겼고, 공사 현장에서 총살에 처해졌다. 반일 감정은 철도 정거장의 공격으로 나타나 1900년대 초반 의병들에게 경의선 일산역·경부선 소정리역 등이 파괴됐다. 1904년 7월부터 1906년 10월까지 철도와 관련해 처형당한 한국인은 사형 35명, 감금 및 구류 46명 등 257명에 이르는 것으로 전해진다.

|

||

△ 100년 간 폭발·폭파를 겪고도 우뚝 선 익산역

호남선 100년의 역사에서 익산역이 갖는 상징성과 중요성은 남다르다. 국민가수 나훈아가 부르고 순창 출신 임종수씨가 익산 황등역을 무대로 작사·작곡한 '고향역'처럼 추억을 젖어들게 하는 공간이기도 하다.

익산역이 개통된 것은 호남선 강경~익산(27.2㎞)과 군산선(24.7㎞)이 동시 개통된 1912년 3월 6일. 고속도로 개통 이전에는 승객 3위의 국내 철도 요충지이자, 1995년 익산군과 통합해 익산시로 거듭나면서 인구 33만의 호남 3위권 도시로 자리매김한다.

해방 이후 이리역 하면 떠오르는 중요한 사건이 바로 이리역 폭발·폭격 사건이다. 이리역 폭발은 1977년 11월11일 밤 이리역에서 발생한 우리나라에서 가장 규모가 큰 폭발 사건으로 한국 사회에 큰 충격을 가져다줬다. 또한 허술한 안전 의식이 인재를 불러왔다는 비판과 함께 이리시가 재건되고 복구되면서 뼈아픈 역사를 거울삼아 새롭게 도약하는 계기가 되기도 했다.

익산역 미군 폭격 사건은 1950년 7월11일 낮부터 이리시 철인동에 위치한 이리역과 평화동 변전소 인근 만경강 철교 등에 미 극동 공군 소속 B-29 중폭격기 2대가 폭탄을 투하해 철도 근무자와 승객, 인근 거주민 등 수백여 명이 집단 희생된 것이다.

이 사건과 관련해 고의성 여부를 두고 진실 규명을 진행해 왔고, 2010년 6월 29일 '진실과 화해를 위한 과거사 정리위원회'는 사건 발생 60년 만에 미군 전투기가 오폭으로 인한 피해로 결론이 내렸다. 그러나 여전히 유족들에게는 좀 더 명확한 진상 규명이 필요할 것으로 보인다.

익산역에 가면 대한적십자 건물 앞에 위치한 3기의 기념비가 그것을 대변한다. 한 가운데 1971년 8월15일 동아일보사가 세운 익산 3·1 운동 기념비, 좌우에는 1950년 미군의 이리역 폭격 희생자 위령비와 4·19 학생 의거 기념비가 있다.

2014년이면 KTX 개통과 함께 서울까지 68분이면 왕래할 수 있게 된다. 한국철도시설공단이 이곳 KTX 에 새 역사를 세우고, 환승센터를 중심으로 구도심에 상업·문화·주거 등 복합기능을 갖춘 신역세권 개발을 추진 중이다. 100년의 시간 속에서 익산의 모습은 역과 함께 성장하고 있다.

|

||

| ▲ 1977년11월11일 밤 이리역에서 발생한 폭발사고로 웅덩이가된 사고현장 모습. | ||

|

||

김진아 문화전문시민기자

(익산문화재단 문화예술사업국장)

행복한 금토일

경북 동해안 시금치 진해만 피조개 여수 돌산갓 논산 양촌 곶감 거제 맹종죽 경북 안동한지 홍성군 서부면 남당항 '대하' 강원한우 경기도 고양 가와지쌀 경북 청도 반시저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글