전북일보가 만든 사진집 '기억' 출간 방담회

전북일보는 1950년대 한국전쟁의 포연 속에서 창간됐다. 참혹한 전쟁의 현장, 생명을 위협받는 공포 속에서 전북일보는 전란의 현장을 지켰던 역사의 증인이 됐다. 전란의 소용돌이와 산업화·민주화로 이어진 현대사의 격량 한복판에서 정론직필의 사명을 다한 전북일보는 사진집'기억'을 통해 60년 현대사의 기록을 내놨다. 이 사진집은 지역 사회의 파수꾼이자 역사의 기록자라는 사명으로 지켜온 전북의 자화상이기도 하다. 지난 18일, 그 역사적 순간을 기록해온 전북일보의 전·현직 사진기자들이 한자리에 모였다. 60~70년대 현장에서 젊은 시절을 보낸 김영채 전 사진부장(78)과 정지영 전 사진부장(71), 변화무쌍한 90년대부터 2000년대의 문턱을 지킨 오병권 전 사진부 차장(50), 그리고 현장을 지키고 있는 안봉주 부국장(55)이다. 반세기를 넘는 시대상을 현장으로 기억하는 원로 사진기자들의 기억은 그 자체로 역사였다. 기쁘고 슬픈 순간들, 전하지 못한 취재 뒷이야기까지, 나눈 이야기는 넘쳤으나 지면 사정상 다 담지 못했다. 간담회는 사진집 '기억'을 기획한 김은정 콘텐츠기획실장이 진행했다.

-사회 - 사진집 발간 작업을 하면서 배운 것이 많습니다. 색 바랜 필름 보관지에 쓰인 펜글씨를 보면서 투철한 기자정신으로 현장을 지켰던 선배기자들이 그것을 다시 기록으로 남기는 일에도 얼마나 열정을 쏟았는지를 알게 되었습니다. 쉽게 가는 길보다 조금 더디더라도 전북 사람이라면 누구나 보고 싶고, 갖고 싶은 사진집을 만들겠다는 의욕은 그래서 더 컸습니다. 그러다 보니 계획보다 출간이 늦어졌습니다. 사진집을 보신 소감부터 나누시죠.

△김영채 전 사진부장(이하 김) = 감개무량합니다. 오랜 시간의 기록이 이렇게 사진집으로 나오고 보니 그때 순간들이 생각납니다. 우리의 작업이 역사를 써내는 일이었음을 실감하게도 되는군요.

△정지영 전 편집위원(이하 정) = 이 작업을 함께 진행해온 사람으로서 보람을 느낍니다. 처음부터 끝까지 기쁜 마음으로 했지요. 사실 30년 사진기자로 있으면서 일할 때보다 더 감동적입니다.(웃음)

△오병권 전 사진부 차장(이하 오) = 저는 흑백·칼라·디지털 사진을 다 경험한 세대입니다. 전북일보가 석간신문에서 조간신문으로 바뀌었고, 칼라사진이 보편화되면서 '읽는 신문'에서 '보는 신문'이 됐었지요. 한 장의 사진이 보여주는 힘은 커졌지만, 사진기자는 절대적으로 부족한 상황이었습니다. 90년대 사진이 적은 것은 제대로 정리되지 못한 탓이 아닐까 싶은데, 그 시절 현장에 있었던 사람으로서 아쉽습니다.

△안봉주 사진부국장(이하 안) = 사실 50년대 사진이 아주 적었습니다. 50년대 초반만 해도 사진이 중요시 되던 시절도 아니었고, 필름 구하기도 힘들어 제작비용이 많이 들던 때였죠. 그런데 이 작업을 하면서보니 보도사진이라 하더라도 관련된 장면 뿐 아니라 주변의 스케치를 담아두는 것이 기록으로서는 중요하다는 것을 알게 되었습니다.

-사회-사진집의 사진을 보면 그때의 기억이 새로울 것 같습니다.

△김 = 지금 생각해보면 마감 시간에 쫓겨서 현장의 생생한 사진을 제대로 못 찍고 시늉만 내다 온 것 같아요.

△정 = 그 때만 해도 교통수단이 거의 없었어요. 나는 자전거를 한 대 사서 타고 다녔는데 뒤에 '전북일보'를 써서 붙이고 다녔죠. 목에 카메라를 걸고 도청이나 기관에 들어가면 관리인들이 자전거를 한쪽에 잘 모셔(?) 보관해주었습니다.

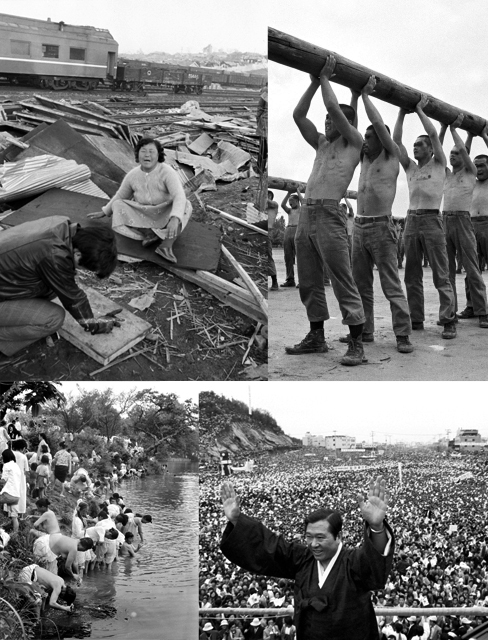

△안 = 사진집 '기억'에 실린 60년대나 70년대 집회 사진을 보고 전북에 이렇게 인구가 많았었느냐고 놀라는 분들이 많이 있더군요.

△김 = 맞아요. 그때 '도민 300만 시대'를 말했었으니까요. 전국의 인구 10%가 사는 전북, 그만큼 도세도 만만치 않았죠.

-사회- 특종과 낙종의 차이가 어찌 보면 종이 한 장 차이일 수 있습니다. 그런 순간을 다 경험하셨을 것 같은데요.

△정 = 1985년 전두환 정권시대였죠. 우리나라가 최초로 소고기 수입을 했습니다. 반대 운동이 격렬했죠. 그때 문규현 신부님이 완주 고산성당에 계실 때였는데, 반대운동 취재 간 기자들에게 "찍어도 쓰지도 못할 사진을 뭐 하러 찍느냐"고 호통을 쳤어요. 당시는 군부 독재 시절이라 신문사 사진도 안기부 검열을 받아야 했었거든요. 그때 실제 제가 찍은 사진은 신문에 실리지 못했습니다. 그런데 25년이 지난 1988년에 한겨레신문이 창간기획으로 미발표된 사진을 실으면서 창간호 사회면에 실렸죠. '우공의 시위'라는 표제의 사진입니다.

-사회-정리하면서 보니 우리 지역에서도 사건 사고가 유난히 많았더군요. 한 도시의 운명을 바꾼 이리역(현 익산역) 폭파 사건은 사진으로 보기에도 참혹했습니다.

△정 = 1977년 이리역 폭파 사건이 났을 때, 제가 기자 중에서는 가장 먼저 달려갔습니다. 그런데 특종을 놓쳤어요. 현장의 다양한 장면들은 찍었는데 강렬한 메시지를 담은 사진을 얻지 못한 것이죠. 지금 생각해도 아쉽습니다.

△오 = 저는 특종보다 낙종 기억이 큽니다. 1993년 10월10일로 기억하는데, 광주 전국체전 취재차 출장 가던 시간에 서해 훼리호가 침몰했어요. 나중에 알고 보니 그 시간에 제가 사고가 났던 위도와 가장 가까운 거리에 있었더군요. 사고 소식만 알았다면 사고현장에 가장 먼저 갈 수 있었던 거예요. 1990년 12월에는 전주 교도소 탈주 사건이 있었는데, 당연히 우리도 따라붙었죠. 그런데 탈주범들이 밤샘하며 대전으로 도주했어요. 결국 대청호 인근에서 자살하는 장면을 대전일보 기자가 찍었죠. 두 번의 경험을 한 뒤 기자에게는 통신 수단이 우선이라는 생각을 했습니다. 곧바로 개인 돈을 들여 휴대폰을 샀어요. 당시 제 월급의 몇 배 되는 가격이었죠.(웃음)

△안 = 부안 핵폐기장 취재가 생각납니다. 그 때 신문사 카메라 기종이 279만 화소 D1이었어요. 사진의 암흑기라고 할 정도로 기자재가 안 좋았습니다. 2002년에 비로소 D100을 샀어요. 부안주민들의 핵폐기장 유치 반대가 아주 극심했을 때 김종규 군수가 내소사 창고에 갇혔었거든요. 그 현장을 취재하러 갔는데 시위대에 잡혀서 엄청나게 맞았어요. 아줌마들에게 밟히면서도 카메라는 꼭 잡고 있었는데 순간 카메라를 뺏긴 거예요. 카메라가 내동댕이쳐져 산산조각이 났죠. 눈물이 왈칵 쏟아지더군요. 사진기자에게는 사진기가 분신이나 다름 없으니까요.

△김 = 1960년대 박정희 대통령 후보의 옛 인봉리 운동장 연설 사진을 보며 격세지감을 느꼈습니다. 그때 박 후보 연설장에는 한 사람이라도 더 많은 것처럼 사진을 찍어야 했어요. 반면, 김대중 대통령 후보 연설장은 사람들이 적게 모인 것처럼 찍어야했죠. 아무리 엄혹한 시절이라고 하지만, 지금 생각하면 비겁하고 부끄러운 일입니다.

-사회- 그 말씀을 하시니 사진정리를 하면서 우리의 치부를 절감했던 것을 말씀드리지 않을 수 없겠습니다. 가장 단적인 예가 갈등의 역사를 상징하는 새만금인데요. 새만금과 관련된 기록을 보면 개발의 반대편에 있던 현장은 상대적으로 적었습니다. 편중된 취재 환경을 그대로 드러내 보여주는 것이어서 부끄러웠습니다. 잠깐 화제를 좀 바꾸죠. 카메라의 발전으로 이제 누구나 사진을 찍는 시대가 되었습니다. 사진기자 입장에서 보면 역할 면에서 고충이 있을 것 같은데요.

△정 = 요즘 취재사진은 보도성 외에도 예술성을 갖추어야겠구나 하는 생각을 갖게 합니다. 그러나 보도사진과 작품사진은 엄격히 다르지요. 보도사진은 한 번 그 순간을 놓치면 다시는 만날 수 없습니다. 작품사진은 좀 다르죠. 결국 보도사진의 생명을 지키는 일이 중요합니다.

△안 = 사진기자는 사진작가여야 하고, 취재기자여야 합니다. 같은 현장 사진을 찍더라도 분명한 자신만의 메시지를 담을 수 있어야 하죠. 그런데 요즈음은 사진기자들이 '행사 기자'가 되어가는 것은 아닌가 하는 자괴감이 있습니다.

△오 = 사진기자가 됐든 취재기자가 됐든 기자로 산다는 것은 역사의식·책임감이 가장 중요할 겁니다. 언론의 가장 중요한 기능이 의제 설정 기능 아니겠습니까. 자기가 생각하는 의제를 표현할 수 있어야 한다는 말이죠. 사진 한 장이 기사를 대신할 수 있다는 사실을 기억하는 것이 필요합니다.

-사회- 독자들과 선후배 기자들에게 전하고 싶은 이야기로 마무리 하죠.

△정 = 이 사진집을 보니 앞서 일했던 선배들, 그리고 현장에서 일하는 후배들의 열정이 집적된 결실이라는 생각이 듭니다. 전북일보가 이제 다시 전북의 새로운 역사를 쓰는 일의 중심에서 더 큰 역할을 해나가기를 바랍니다.

△김 = 흩어져 있던 사진이 한 권의 책이 되고 역사가 되었듯이 후배들이 현장에 충실해주었으면 좋겠습니다.

△오 = 기자로 현장을 취재할 때 구한말 시대상을 담은 사진집을 본적이 있습니다. 그때 나도 내가 살고 있는 시대상을 사진으로 기록하고 싶다는 생각을 가졌었습니다. 결국 욕심으로만 끝나버렸지만, 이번에 나온 '기억' 덕분에 아쉬움을 조금은 덜었습니다.

△안 = 사실 선배들의 노고가 아니었으면 이런 자료를 얻지 못했을 겁니다. 이 사진집은 기록이 얼마나 중요한지를 다시 한 번 깨닫게 해주는 결실입니다. 저를 비롯해 현장에서 오늘을 뛰는 기자들도 기록에 대한 중요성과 의미를 잊지 않았으면 좋겠습니다. 우리들의 기록이 역사가 된다는 사실은 단순한 의미 이상의 무서운 교훈이기도 합니다.

△일시·장소=18일 전북일보 편집국

△사회=김은정 본보 콘텐츠기획실장

△참석자=김영채 전북일보 전 사진부장, 정지영 전 편집위원, 안봉주 현 사진부국장, 오병권 전 사진부 차장

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글