28일~12월 4일까지 소리전당서…작은 크기 작품 40점도

서예가 산민(山民) 이용(60).

한약방을 하던 아버지는 "평생 글씨를 가까이 하고 쓰되 글씨로 밥은 먹고 살지 말라"고 했지만, 그는 '직업서예가'가 됐다. 학교에 들어가기 전부터 붓을 잡아 꽤 많은 세월을 글씨와 보냈지만, 서예가가 된 것을 후회한 적은 단 한번도 없었다.

그의 호는 원래 '삼민(三民)'이었다. '농민(聾民)', '맹민(盲民)', '아민(啞民)'. 70년대 신산했던 시절, 귀가 있어도 듣지 않고 눈이 있어도 보지 않으며 입이 있어도 말하지 싶지 않을 때가 있었다. 그 무렵 찾아간 강암 송성용 선생은 그에게 "그러지 말라"는 말과 함께 '삼'자를 '산'자로 바꿔주었다. 그 때부터 그는 '산민'이 됐다.

다시 2년 만이다.

1996년부터 세계서예전북비엔날레를 만들고 이끌면서도 행사가 없는 해에는 꼭 작품전을 열고 책 1권씩을 펴냈었다. 바쁜 생활 속에서도 지켜온 스스로와의 약속. '책상 자리가 곧 사무국'이었던 시절부터 지금까지 자신과의 약속을 지킬 수 있었던 것은 타고난 부지런함 때문이었다. 지난 봄 서예비엔날레 총감독 자리에서 물러난 그는 "밤낮 머리 속에는 비엔날레가 들어있었다"며 "비엔날레를 하면서 열었던 그동안의 전시는 규모나 내용면에서 제한이 있을 수 밖에 없었다"고 했다.

"이제서야 본연의 자리로 돌아왔습니다. 내 나이가 정리해 볼 나이이기도 하고, 또 그동안 너무 앞만 보고 뛰어온 것 같아요."

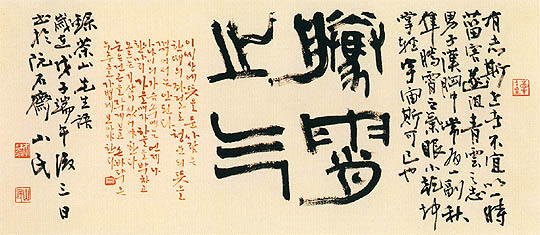

고전을 공부하다 조형성과 상형성을 지닌 금문(金文)의 미감을 발견했다. 금문은 중국 은·주나라 때 청동기에 새긴 문자. 오래된 글씨를 공부하는 것은 어려움이 많았다. 앞뒤 좌우 글자와 서예 변천사를 살피며 추측하거나 만들어야 하는 글자도 많았다. 80년대 중반부터는 본격적으로 현대서예를 시작해 후반에는 한국현대서예협회 이사장도 지냈다.

그러나 90년을 넘어서면서 다시 전통서예 쪽으로 되돌아왔다. 유행처럼 번지는 현대서예 속에서 문제점들이 눈에 들어오기 시작했고 현대서예에 대한 갈증만큼이나 연구는 뒤따르지 않는다는 생각에 전통 속에서 현대를 찾아보기로 했다.

28일부터 12월 4일까지 한국소리문화의전당에서 열리는 이번 작품전은 열세번째. 1980년 첫 전시를 시작으로 그가 걸어온 길을 만날 수 있다.

서체는 글감에 따라 불현듯 떠오르는 대로 따랐다. 하지만 오랫동안 연구해 온 금문의 비중이 아무래도 높다. 금문으로 금강경 5200여자를 쓰는 등 마음 공부가 될 만한 글귀들을 옮겼다. 전시에 맞춰 책으로 발간한 「금문으로 쓴 중국 한시 300수」 수록작들도 따로 전시한다. 대작을 주로 해왔지만 이번에는 작은 공간(25×17) 속에 글씨를 넣은 작품 40점도 선보인다.

"좀 자유로워졌으니 작품도 변화를 모색해 봐야겠습니다. 아직 어떻게 변해야 겠다고 결정된 건 없지만, 분명히 크게 변해야 할 때라고 생각합니다. 이 전시를 통해 여러 모로 되새김질해 보고 달라질 방향을 정해봐야 겠습니다."

작품전을 열 때 마다 그 때 그 때 주제를 정해놓고 했었지만 이번에는 한정 짓지 않고 역량껏 해보자고 마음 먹었다. 다시 2년 후, 달라진 모습을 보여주기 위한 반추의 의미이기 때문이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글