다시 꽃 피우는 김세종의 소리…유식하고 행동 근엄, 대원군도 격식 갖춰

김세종은 송흥록보다도 한 세대쯤 후배이다. 그래서 이른바 '후기 8명창' 중의 한 사람에 든다. 그러면 김세종은 어떤 소리를 이었을까? 판소리 연구가인 이보형은 예전에 조선성악연구회에서 인력거를 끌었다는 노인으로부터 들은 얘기를 소개한 바 있다. 김세종이 어려서 소리를 배우러 송흥록에게 찾아갔다고 한다. 그랬더니 송흥록이 네 집안 소리도 좋은데 무엇하러 배우러 왔느냐고 하면서 되돌려 보냈다고 한다. 김세종은 이후 자기 집안에 전승되는 소리를 익혀 대명창이 되었다고 한다. 판소리는 집안에서 전승되는 경우가 많았다. 아마도 김세종 집안도 대대로 판소리를 해서 자기 집안의 독자적인 소리가 있었던 모양이다.

김세종이 순창 사람인 것은 분명한데, 김세종과 관련이 있는 것으로 알려진 곳은 세 군데이다. 김세종은 구림면 구곡리 동정자마을이 출생지인데, 양반인 이 집안에 소리꾼이 생기자 그 마을에서 살지 못하고 복실리로 이사해서 살았다는 얘기가 있다. 그런가하면 김세종은 복실리에서 나서 소리를 했으며, 서울에서 활동을 하다가 내려올 때 젊고 예쁜 기생 하나를 데리고 와 팔덕면 월곡리에서 살다가 죽었다고도 한다. 이 이야기들을 종합해 보면 김세종은 원래 구림면 동정자마을 김씨인데, 인계면 복실리에서 태어나서 소리를 했으며, 나중에 팔덕면 월곡리에서 살다가 죽었다고 보는 것이 옳을 듯하다. 김세종이 자기 집안 소리를 익혀 명창이 되었다는 것으로 보아 김세종의 선대도 소리꾼이었을 것인데, 그렇다면 동정자마을이 원래 살던 곳이라고 해도 김세종이 출생하기 이전에 이사를 했을 것으로 보이기 때문이다. 김세종의 후손들은 순창을 떠나 모두 경상남도 산청으로 이사를 했다고 한다. 그래서 순창에는 김세종의 피붙이가 없다.

김세종은 신재효와의 관계로 유명하다. 신재효는 소리꾼이 아니다. 그런데 수많은 소리꾼을 후원하고 길러냈다. 이때 소리를 직접 지도한 사람이 바로 김세종이다. 그러니까 신재효가 길러냈다고 하는 최초의 여류 명창 진채선도 김세종이 소리를 가르쳤다고 보아야 한다. 신재효는 경복궁 경회루 낙성연을 축하하기 위해 진채선을 서울로 올려 보냈는데, 이때 서울로 진채선을 데리고 가서 대원군에게 소개한 사람도 역시 김세종이다. 김세종은 서울에서 대원군의 비호를 받고 활동했는데, 소리도 잘 하지만 유식하고 행동이 근엄하여 대원군도 '해라' 하지 않고 '하게' 하였다 한다. 김세종은 수염이 배꼽에 닿을 정도로 길었으며, 참으로 대단한 풍채를 자랑했었다고 한다. 김세종은 선달 벼슬을 하였는데, 고향 복실리에 내려와 선산에 소죽을 세우고 제사를 지내며 큰 잔치를 벌였다고 한다. 소죽은 긴 나무에 기러기를 박은 솟대와 같은 것으로, 옛날에 벼슬을 하게 되면 집 앞에 세워 두는 것이라 한다.

김세종은 이론에 밝아 충청도 양반 출신 소리꾼이었던 정춘풍과 함께 이름을 날렸다고 하는데, 이는 아마도 신재효의 영향이 아닌가 한다. 특히 김세종은 "창극조는 물론 창을 주체로 하여 그 짜임새와 말씨를 놓는 것과 창의 억양반복 고저장단이 규율에 맞게 하여야한다. 그러나 형용동작을 등한히 하면 아니된다. 말하자면 창극인만큼 극에 대한 의의를 잃어서는 안 된다."고 하였다고 하는데, 이는 판소리에서의 극적 표현을 강조한 말이다. 극적인 면을 강조한 것을 보면 김세종은 역시 신재효의 충실한 계승자라고 할 수 있다.

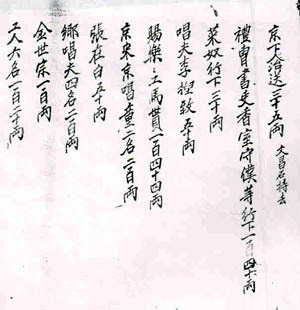

김세종이 당시에 어느 정도의 대접을 받았는가를 짐작할 수 있는 자료가 있다. 1885년 고종 22년 9월 전라감영에서 잔치를 하고 돈 쓴 내력을 기록한 <연수전하기> 라는 문서가 있는데, 거기에 보면 소리꾼 이날치, 장재백과 함께 김세종이 등장한다. 장재백은 김세종의 제자이고, 이날치는 서편제 판소리의 시조인 박유전의 제자로서 역시 대단한 명창으로 알려진 사람이다. 그런데 이날치는 장재백과 함께 50냥을 받았고, 김세종은 100냥을 받았다. 장재백은 제자니까 그렇다고 하더라도 동년배인 이날치보다 배를 받은 것을 보면 김세종의 평가가 어떠했는지 가히 짐작할 수 있다. 더불어 악기 연주를 한 공인들에게는 1인당 20냥씩 6명에게 120냥을 지불한 것으로 되어 있다. 판소리 창자들과 기악 연주자들의 차이가 이렇듯 컸다.

김세종은 <춘향가> 를 잘했는데, <춘향가> 중의 '천자뒤풀이'가 그의 더늠이라고 한다. 김세종의 소리는 김찬업을 거쳐 정응민을 통해 전라남도 보성에 자리를 잡고 거기서 다시 꽃을 피웠다. 정권진, 성우향, 성창순, 조상현 등이 그 소리를 이었으니, 최근에 와서 김세종의 소리는 더욱 빛나고 있는 것이다.

/최동현(군산대 국어국문학과 교수)

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글