쓸쓸한 한식, 자신의 심경 표현…상의(尙意) 서예정신 담아내

소식(蘇軾,1037-1101)은 북송시대 사람으로 자는 자첨(子瞻), 호는 동파거사(東坡居士)이며, 미주(眉州:사천성) 사람이다. 문장에 뛰어나 아버지 순(洵)과 동생 철(轍)과 더불어 삼소(三蘇)로 불린다. 「고문진보」에는 아버지 소순이 두 아들의 이름을 지으면서 '車'자가 들어가는 식(軾)과 철(轍)을 택하여 지은 연유를 밝힌 '명이자설(名二子說)'이 보인다. 거기에 따르면, '軾'은 수레의 앞턱 가로나무로서 없어서는 안될 중요한 손잡이인데 이처럼 없어서는 안될 중요한 사람이 되라는 의미이고, '轍'은 수레가 지나간 바퀴자국을 의미하므로 역사에 흔적을 남기는 사람이 되라는 의미로 택하였다고 한다. 이름에 걸맞게 이들은 모두 당대에 명성을 떨쳤다. 그 중에서도 소동파는 특히 유명하여, 문장에서는 당송팔대가(唐宋八大家)의 한 사람으로 그리고 서예에서는 북송 4대가의 일인으로 손꼽힌다.

동생 소철이 회고하기를 "형은 어려서부터 글씨를 좋아했는데 늙어서도 게을리 하지 않았으며, 스스로 말하기를 진(晉)나라 사람들에게는 미치지 못하지만 당나라 제가들과는 방불하다고 하였다."고 한다. 후학인 황정견(산곡)은 "소식이 젊어서 날마다 난정서를 공부했지만 중년 이후로는 안진경을 배워 뛰어난 곳은 이북해(李北海:李邕)에게도 뒤지지 않았다."고 평하였다. 명대의 동기창은 소식의 글씨에 언필(偃筆)이 많다고 병폐를 지적하였으나, 동파 스스로는 "내 글씨가 비록 아름답지 않지만 나 자신의 신의(新意)로써 표현하고 고인을 따르지 않았으니 이것이 하나의 흔쾌함이다."라고 하고, 또 "내 글씨는 본래 뜻을 따라 써서 본래 법이 없다."라고 자부심을 드러냈다. 이는 송대에 유행하던 상의(尙意)의 서예정신을 스스로 대변한 것이다.

그러나 아무리 뛰어난 인물도 정쟁을 피해갈 수는 없었다. 당시 왕안석(王安石)의 신법당(新法黨)과 대립하며 구법(舊法)을 지지하였으나 패하여 지방관으로 좌천되고, 원풍 2년(1079)에는 하옥되기도 하였다. 이로부터 고난의 길을 걸으며 전국 각지를 떠돌다가, 휘종(徽宗)이 즉위하자 사면되어 귀환하다 상주(常州:강소성)에서 객사하였다.

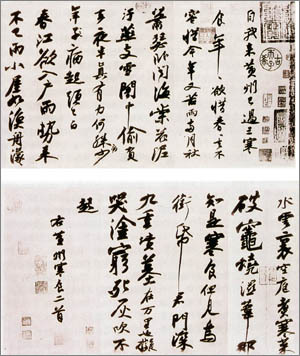

여기에 소개하는 '황주한식시권(黃州寒食詩卷)' 역시 함풍 3년 황주(黃州)의 폄적지에서 한식을 보내는 소회를 적은 것이다. 첫 구에 '自我來黃州, 已過三寒食' 운운한 것으로 보아 황주로 귀양온 지 3년(1082년, 46세)의 것임을 알 수 있다. 즉 소동파가 폄적지에서의 생활을 오언율시 두 수로 지어 쓴 것이다. 억양된 감정이 파죽지세를 보이며 현침(懸針)으로 표출되어 표일한 느낌을 주며, 장단과 태세의 착란과 절주가 풍부하다. 황산곡은 이 시권에 발문을 덧붙였는데 "시험 삼아 동파로 하여금 다시 써보게 한다면 필시 이것에 미치지 못할 것이다."고 하였다. 폄적지에서 쓸쓸하게 한식을 맞는 자신의 심경을 즉흥적으로 표현한 것으로 상의(尙意) 서풍의 대표작이라 할 수 있다.

소동파는 유명한 「적벽부(赤壁賦)」의 말미에서 배반낭자(杯盤狼藉)라는 말을 했지만 평소 술을 잘 마시지 못했다고 전해지며, 우리 고려에 대해서도 부정적인 견해를 가지고 있었던 인물이다. 그럼에도 불구하고 고려시대에 소식이 시문이 크게 유행한 것은 역사의 아이러니가 아닐 수 없다. 동파가 평소 신의(新意)와 무법(無法)을 강조하며 "아름답게 쓰려고 의도하지 않았는데 아름다워졌다"는 것이 바로 이것을 두고 한 말이 아닌가 한다.

/이은혁(사단법인 한국서예문화연구회 이사장)

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글