정주와 기개…그리고 탁월한 조형미…자유로운 사전·파격적 구성 난무…점과 획의 대비 강렬하게 나타나

황정견(산곡)이 북송대의 서단에서 스스로의 존재를 부각할 수 있었던 것은 그의 타고난 재주에 탐구정신이 가해졌기 때문이다. 일전에 소개한 바와 같이 그의 서력은 깨달음의 연속이었다. 일개의 예술가가 평지돌출할 수 없음은 자명한 것이지만 단지 고전의 섭렵과 배움만으로는 심오한 경지에 도달할 수 없다. 진지한 배움은 반드시 끝없는 의문을 동반한다. 그것이 학(學)이고 문(問)이다. 북송대 서가들에게서 두드러진 특징 중 하나는 이러한 학문적 태도에 있다. 소동파는 물론 황산곡에게도 풍부한 학적 유산이 전한다. 다음에 다루게 될 미불(米?) 역시 서화에 대한 감식안은 물론 뛰어난 사적 안목이 자리한다.

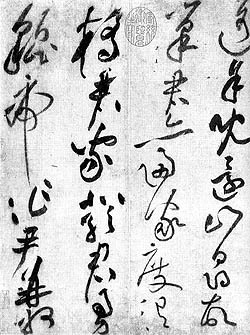

황산곡의 서품을 일별해 보면 그 폭이 다른 서가에 비해 넓다는 것을 쉽게 알 수 있다. 그것은 그가 주어진 상황에 따라 심상(心象)을 필사하는 태도가 남다르다는 것을 보여준다. 송풍각이나 범방전과 같은 비교적 단정한 해행과 이백억구유시권이나 제상좌첩과 같은 초서는 그 분위기가 사뭇 다르다. 이는 황산곡의 두 면모를 보는 것이지만 달리 서예사를 통해서 보더라도 분명 이전과는 다른 혁신적인 성격을 띤다. 이왕(二王)과 손과정의 서보에서 느껴지는 초서가 전형적인 것이라면 황산곡의 초서 작품은 보편적인 전형성보다 특수적인 개성이 두드러진다.

여기에 소개하는 황산곡의 '이백억구유시권'은 초서의 대표작 중 하나이다. 첩의 앞부분에 80여자가 빠져 있고 기년이 없으나 대략 1094년의 작으로 추정한다. 서품을 조망하며 필획을 따라가다 보면 행간을 넘나드는 자유로운 사전(使轉)과 파격적 구성이 난무하듯 펼쳐지고, 점과 획의 대비가 강렬하게 나타난다. 지면의 곳곳에 점을 찍어놓은 듯한 점자식 구성은 연면하는 선율에 색다른 분위기를 자아낸다. 일설에 회소의 초서 필법에 가깝다고 평해지지만 황산곡만의 특성이 전체적인 분위기를 압도하며, 멀리 안진경의 혁신성을 계승하여 새로운 경지를 개척한 것만은 분명하다. 임서할 때는 집필과 운필에서 최대한 힘을 빼고 느긋하게 절주를 느끼면서 써야만 종횡무진 횡일하는 자태를 구사할 수 있다.

황산곡은 스스로 지금까지 쓴 것이 필봉이 너무 드러나 좋지 않았으나, 소성(紹聖) 원년(1094)에 황룡산에 있으면서 문득 초서삼매를 얻었다고 회고하였다. 초서의 전형보다는 초서삼매을 얻었다는 말에서 예술가적 기질이 엿보인다. 왕세정은 황정견의 초서를 평하여 당대의 승려로서 광초(狂草)로 유명했던 회소(懷素)를 모방하고 있으나 글자의 자태가 여유로워 초서로서의 법도가 다소 부족하다고 지적하였다. 그러나 그것은 어디까지나 전형의 측면에서 논한 것일 뿐 예술적 측면에서 본다면 결코 폄하될 수 없는 산곡만의 매력이 내재하고 있다. 서품에서 느껴지는 절주와 기개 그리고 탁월한 조형미가 시대를 대표하기에 충분하다. 이 첩의 뒤에 원나라 장탁(張鐸)과 명나라 심주(沈周)의 발문이 있으며, 뒤에 청나라 내부에 소장되었으나 청조의 마지막 황제인 부의(傅儀)가 일본에 팔아 넘겨 현재 일본 교토 등정유린관(藤井有?館)에 소장되어 있다.

/이은혁(한국서예문화연구회 이사장)

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글