매화 그린 듯 고풍스런 운치 담아내

청말 민국초에 예원을 주도하며 중국 최후의 문인으로 일컬어지는 인물로 오창석이 있다. 오창석(1844~1927)은 초명이 준(俊), 후에 준경(俊卿)이라 하였으며, 자는 향보(香補), 창석(倉碩), 창석(蒼石)이라 하였는데 민국 원년 이후의 작품에는 거의 창석(昌碩)으로 사용하였다. 호는 부려(缶廬)를 비롯하여 고철(苦鐵), 대농(大聾), 파하정장(破荷亭長) 등 여러 가지가 있다. 절강성 효풍현(孝豊縣)에서 출생하였는데 이곳이 옛날 안길현(安吉縣)에 소속되어 있었으므로 관지에 간간이 '安吉'이라 쓰곤 하였다.

학서이력을 살펴보면, 29세 때부터 친구 김걸(金傑)과 항주, 소주, 상해를 유력하며 견문을 넓혔다. 항주에서 유월에게 문장과 문자훈고를 배우고, 소주에서 양견산(楊見山)에게 서법과 시문을 배웠는데 특히 양견산에게 큰 영향을 받았다. 또 금석수장가로 이름이 높았던 반조음(潘祖蔭), 오운(吳雲), 오대징과 가까이 지내며 고문물과 고탁본을 직접 접하였고, 그에 대한 경험은 자연스럽게 서법과 전각으로 이양되었다. 1904년에 항주 서호(西湖) 가에 인장가들의 모임인 서령인사를 설립, 초대이사장으로 추대되면서부터 예원을 주도하였다. 시집으로 「부려집」, 인보로 「삭고려인존」 「부려인존」, 서화집으로 「고철쇄금(苦鐵碎金)」 등이 전한다.

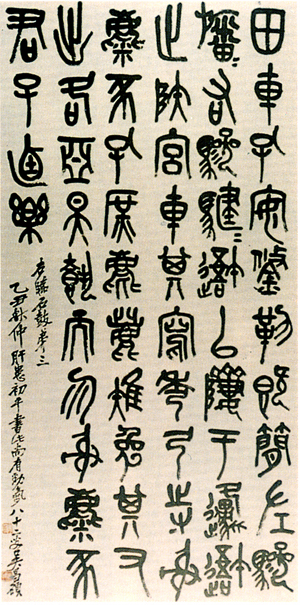

흔히 오창석의 예술을 종합하여 "전각이 제일이며, 서가 다음이고, 그림이 그 다음이다."라고 일컫는데 실제로 시서화각 사절로서 손색이 없다. 특히 전각의 근간이 되는 전서를 깊이 탐구하여 독자적 서풍을 확립하였으며, 이는 다시 전각과 문인화의 밑거름이 되었다. 전각을 제일로 손꼽지만 사실 그것은 전서의 연구에서 발양된 것이다. 무엇보다 중요한 것은 어느 분야나 서를 근간으로 삼아야만 전각과 그림에 품격이 생긴다는 점이다. 이는 서의 격에 따라 전각과 그림의 격이 달라지기 때문이다. 오창석이 어려서부터 부친을 통해 인장을 접하였지만 유독 전서를 연구하며 필력을 연마한 것도 그런 이유에서이다. 그가 전각가로서 또는 서화가로서 평생 임모의 대상으로 삼았던 것은 석고문(石鼓文)이다. 오창석이 임서한 석고문은 여러 본이 있다. 참고로 일본의 이현사에서 중국법서선60으로 영인한 전4폭의 임본은 75세 때에 서원사(西園寺) 공망(公望)의 부탁을 받아 쓴 것이다. 여기에 소개하는 임본은 관기에도 보이듯, 최말년기에 해당하는 82세 때(乙丑, 1925년)의 작품으로 오창석은 "을축년 한가을에 간 질환을 앓고 있던 초기에 썼으나 굳센 기운이 있다."라고 자평하였다. 오창석의 임석고문은 오늘날 문자학적 입장에서 보면 다소 이견이 있을 수 있으나 필법과 결구를 터득하는 데에는 무리가 없다. 마종곽은 오창석이 쓴 석고문을 보고 '매화를 그리는 법으로 썼다'고 평하였는데 그만큼 금석미가 풍부함을 지적한 말이다. 이외에 창작품으로 서령인사기를 비롯하여 수진택허당기(修震澤許塘記)가 널리 알려져 있으며, 록소융시삼장(錄小戎詩三章)이 뛰어나다. 오창석의 많은 작품들을 수습해보면 법고를 통한 창신이 어떻게 이루어졌으며, 어떻게 자기세계를 구축해야 하는지를 가늠할 수 있을 것이다.

이상 30회를 끝으로 중국서예에 대한 순례를 마치고자 한다.

/이은혁(한국서예문화연구회 이사장)

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글