[다시쓰는 전북 기업사] (28)전주페이퍼①

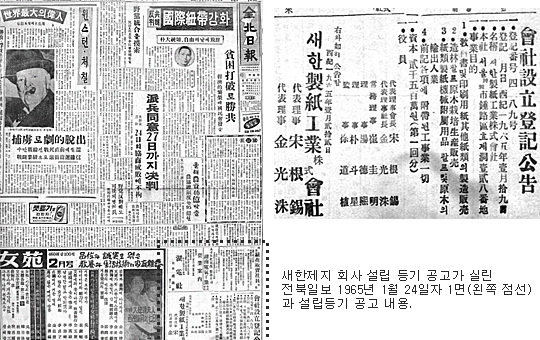

1965년 1월 24일자 본보에 회사 설립등기 공고…1967년 3월 22일 박정희 대통령 등 기공식 참석

1965년 1월24일자 전북일보 1면 하단에 한 회사의 설립등기공고가 실렸다. 사명은 새한제지공업주식회사, 대표이사는 송근석, 김광수 2인이었고, 자본금은 2500만원이었다. 당시 수년간에 걸쳐 전주지역 주요 인사와 유력 상공인들이 제지공장 유치 활동을 폈고, 새한제지공업(주) 설립은 그 결실이었다.

하지만 전주시 팔복동에 공장을 짓던 새한제지는 자산이 3100만원에 불과할 만큼 초기부터 자금난이 심했고, 공사도 제대로 진행되지 않았다. 이같은 사실을 안 삼성 이병철 회장이 1965년 10월 새한제지를 인수해 공사를 진행했고, 새한제지는 1968년 9월1일 역사적 가동에 들어갔다. 새한제지는 1968년 9월3일 상호를 전주제지(주)로 변경했다. 1991년 11월 6일 삼성으로부터 분리 독립한 전주제지는 1992년 10월 한솔제지로 사명을 바꾸고 제2창업을 선언했다. 하지만 IMF외환위기의 파고 속에서 경영이 흔들렸고, 경영지분 변경 등 요인이 작용하면서 1999년 12월 팬아시아페이퍼코리아, 2006년 1월 한국노스케스코그로 사명이 바뀌었다. 2005년 노스케스코그가 지분 100%를 확보하며 경영이 안정됐고, 현재의 사명 전주페이퍼는 지난 2008년 9월부터 사용하고 있다.

연간 84만톤의 신문용지와 출판용지를 생산하는 전주페이퍼의 생산능력은 현재 단일공장으로 세계 3위 규모이다. 지난 45년간 우리나라 종이의 역사를 써 온 전주페이퍼 속으로 들어가 본다.

▲ 새한제지의 출범

전주는 전통 한지로 유명하다. 6.25전란 중에 많은 자료가 소실됐을 당시, 인쇄업으로 큰 성공을 거두고 훗날 국회의원까지 지낸 삼화인쇄 유기정 회장이 전주에서 대량으로 한지를 생산, 대법원에 납품했을 만큼 1950년대에도 전주는 한지의 고장이었다. 하지만 신문용지, 출판인쇄용지 등 다양하고 또 많은 양의 종이가 필요해지면서 한지보다 양지 수요가 급증했고, 도내에서도 고려제지 등 군소 제지업체가 다수 가동됐다.

1961년 당시 국내의 종이 소비량은 연간 8만 2066톤으로 연평균 13%의 신장세를 보이고 있었다. 이 중 신문용지와 인쇄용지가 전체의 69%인 5만6288톤에 달했다. 당시 신문용지는 고려·삼풍·대한제지가, 인쇄용지는 한국특수·무림·삼덕·남한제지가 생산했다. 이중 신문용지가 전체 문화용지의 73%인 4만 1280톤에 달할 만큼 종이의 종류가 다양하지 못했고, 이 때문에 당시에는 교과서, 일반서적 등 출판에도 신문용지가 사용될 정도로 종이 공급이 절대적으로 부족했다.

이 때문에 문교부와 출판업계는 인쇄용지의 원활한 공급을 절실히 요구하고 있었고, 제지공장 설립 등 다양한 방안이 강구되고 있었다.

이런 가운데 무주 출신의 대한교과서(주) 김광수 사장이 교과서 용지의 원활한 공급을 위한 인쇄용지 생산공장 건립을 추진하고 나섰다. 문제는 자금이었다. 1962년 7월, 서독의 푸루마이스터(Fuhrmeister)사와 하루 25톤 생산 규모의 제지공장 건설에 필요한 자금 800만 마르크(200만 달러) 차관 계약을 체결했지만, 국내 자본 조달 능력이 부족하고 차관에 대한 지불보증 요건도 미비, 사업은 계속 지연됐다.

이런 가운데 전주에서도 지역 주요인사와 유력 상공인들이 '제지공장 유치 추진위원회'를 구성, 제지공장 유치활동을 벌였다. 추진위는 김광수 사장이 주도하는 제지공장 설립이 가시화되자 전주 유치를 강력 요청하고 나섰다. 또 자금 부족으로 공장 설립이 지연되자 전주의 재력가 송근석 씨에게 달려가 참여를 요청하는 등 전주에 제지공장을 유치하기 위해 총력전을 펼쳤다.

그 결과 새 제지회사의 자금 규모는 내자 3억원, 외자 220만 달러로 늘어났고, 이어 정부가 1964년 12월21일 열린 제4회 경제장관회의에서 경제협력 자금 적격사업으로 승인, 활력을 띄었다.

1965년 1월5일 서울 종로구 효제동 128번지에 '새한제지공업주식회사'간판이 걸리고, 이 회사의 정관도 정해졌다. 인쇄용지 제조 판매, 조림, 펄프 생산 등을 사업 목적으로 정한 새한제지는 주당 1만원짜리 주식 2500주를 발행했고 자본금은 2500만원이었다. 주요 임원은 대표이사 회장 송근석, 대표이사 사장 김광수, 상무이사 최규명, 이사 양덕희 박두성, 감사 서도식 등이었다.

▲ 삼성이 인수, 1966년말 착공

1965년 3월26일 차관 도입에 관한 정부 지불보증 동의안이 국회를 통과하고, 전주공업단지 내 2만평이 제지공장 부지로 정해져 매입에 들어갔다. 이어 1965년 7월1일 서독 푸르마이스터사 및 엣샤비스사와 차관 계약이 체결되고, 하루 40톤 생산 규모의 제지기계(초지기·抄紙機)가 엣샤비스사에 발주됐다.

하지만 새한제지는 차관계약을 체결한지 불과 2개월만인 9월들어 자금난에 빠졌고, 10월에 삼성의 손에 넘어갔다. 삼성은 1965년 3월 중앙일보를 설립하는 등 사업 다각화 과정에서 종이의 안정적 공급을 원하고 있었다.

삼성에 넘어간 새한제지는 새로운 출발선에 섰다. 삼성은 전주시 팔복동 1가에 추진되고 있는 제지공장의 사업성을 전면 재검토했고, 당초 초지기 1대를 도입하려던 계획을 2대 도입으로 수정해 생산능력을 늘렸다. 장치산업의 특성을 살리고 규모의 경제를 실현함으로써 국내 제지업계 선두로 나서기 위한 포석이었다.

이에따라 공장 부지도 재검토됐다. 이미 매입한 전주시 팔복동 1가 2만여평의 부지를 답사한 결과, 이 일대는 저지대여서 공사비가 많이 소요되고, 국제규모의 공장으로 확장하는데 미흡하다는 결론이 내려졌다. 이에따라 수송망과 용수(用水)등을 고려해 군산과 이리, 경기도 안양, 덕소 등을 후보지로 내정됐다. 하지만 당시 전주시는 '전주공업단지 조성 및 새한제지 유치 추진위원회'를 구성, 부지매입에 협조하는 등 적극 지원하고 나섰다. 이병철 회장도 이같은 지역사회의 절대적 호응을 외면하지 않고, 팔복동 인근지역 부지 매입을 결단했다.

새한제지는 용지매입추진위원회를 구성, 부지 매입 작업에 나서 마침내 1966년 8월 전주시 팔복동 1가에 6만 7138평의 부지를 확보했다. 그러나 지질시험을 한 극동지질연구소는 점토질이 가득해 공장 부지로 적합하지 않다는 결론을 내렸다.

다시 부지 물색에 나선 새한제지는 1966년 11월17일 팔복동 2가·3가 일대를 공장부지로 확정하고 이어 4개월간의 작업 끝에 9만 7720평을 확보했다. 이어 12월10일 공장 번영을 기원하는 평토제(平土祭)를 올리고 토목공사를 개시했다.

이듬해인 1967년 3월22일 새한제지와 전주공업단지 기공식이 전주종합경기장에서 성대하게 거행됐다.

다시쓰는 전북 기업사

84. 삼양사 전주공장 (8)섬유부문 사업구조 개선 83. 삼양사 전주공장 7) 국내 최초 PCR 생산공장 준공 83. 삼양사 전주공장 : IMF 시련 극복, 흑자 전환 삼양사 여자사이클팀 창단 삼양사 전주공장 - ⑤엔지니어링 플라스틱 사업 전개 (80)제조원료 자체 생산시설 구축 (80)삼양사 전주공장④-섬유부문사업 다각화 삼양사 전주공장-①삼양사 변천사 이명철 페이퍼코리아 사장 페이퍼코리아-⑪ 공장 이전 및 개발을 통한 재도약저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글