변혁운동 투신하여 사사의 실천 가담

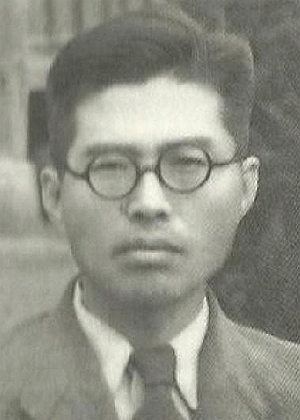

백주 김태수(白洲 金泰秀·1904~1982)는 부안 출생의 작가이자 교육자였다. 그는 유학을 숭상하는 집안에서 태어나서 신학문을 배우려고 가출하여 서울의 중동중학교를 수료하였다. 여느 집안처럼 유달리 손자를 중지하던 조부가 금전 심부름을 시키자, 그는 상환금을 갚는 대신에 상경해버린 것이다. 어린 나이에 할아버지의 기대를 배반하고 자신의 바라던 바를 이루려는 그의 담대한 성격을 유추할 수 있는 일화이다.

그는 1924년 「개벽」에 희곡 '희생자'가 당선되었고, 11월에는 「조선문단」에 소설 '과부'를 발표하였다. 그의 작품을 뽑은 이광수는 '여자의 심리를 그린 것으로 우리 문단에 드문 작품'이라는 호평을 내렸고, 당대의 합평회에서도 유명 작가들의 찬사가 계속되었다. 김태수는 1년 6개월 정도의 문단생활에서 소설, 희곡, 수필, 동화 등 각 분야를 망라하며 30여 편의 작품을 활발히 발표하였다. 그가 낙향한 뒤에는 문단과 거리를 두고 생활한 탓에, 기존의 한국문학사나 전북 문단에서도 거론되지 않았다.

김태수의 작품세계는 식민지 사회의 궁핍한 현실을 고발하고 타파하려는 의지로 충만해 있다. 그의 출세작 '암야'는 사회주의 사상을 받아들이는 문제를 두고 조손간에 갈등상을 노출한 작품이다. 작가는 식민지하의 시국을 '어두운 밤'에 비유하며 사상의 전환기를 문제삼고 있다. 이 작품이 정신적인 면에서 식민 상황을 혁파하려는 의지를 표출했다면, 소설 '살인 미수범의 고백'은 '새 나라를 세울 새 사람'의 행동을 형상화한 작품이다. 주인공 K는 이 세상이 잘 되어지기만 기다리지 말고, 차라리 살인미수범이 되어서라도 사회의 부조리를 척결하는 인물이다. 김태수는 그를 통해서 식민 통치하의 민중들이 겪고 있던 모순을 해소하기를 소망하였다. 그는 다소 도식적이고 투박한 주제의식을 내세워 작품화하던 차에, 고향에 내려와서 변혁운동에 투신하여 사상의 실천에 가담하게 되었다.

그는 1928년 전북 지역을 휩쓸어 갔던 고려공산청년회 재건 사건에 연루되어 징역을 선고받았다. 그 무렵에 동아일보 부안지국장을 경영하며 부안에 야체이카를 조직한 것으로 보면, 김태수는 노동조합운동에 상당히 깊숙하게 관련되어 있었던 듯하다. 아마 부안 출신으로 조선공산당의 조직책이었던 김철수나 서울청년회의 신일용 등의 영향으로부터 자유로울 수 없었을 터이다. 더욱이 소설가 이익상이 그의 은사였고, 서울에서 유학하던 경험까지 더해진 그로서는 자연스럽게 일제에 대한 항거수단으로 사회주의를 선택했을 것이다. 당연히 일경의 감시에서 벗어날 수 없었던 그는 감옥을 체험한 이후에 사회주의는 물론이고, 문학까지 폐기하고 말았다.

일제는 1908년 전주와 군산 사이에 최초의 포장도로인 전군가도를 개설하고 나서, 전국적인 도로망을 구축하느라 부산하였다. 그에 따라 자동차가 도입되면서 식민지 사회는 폭치시대로 접어들었는 바, 김태수는 이 무렵에 고향에서 운수업을 시작하였다. 그는 안전자동차와 남선교통, 금만자동차 등을 잇따라 설립하여 상당한 자본을 축적하게 되었다. 그의 사업 수완은 남달라서 을림광업을 앞세워 광산업에도 진출하였다. 또 백합 양식사업에도 뛰어들어 부안양식업협회 초대 회장을 맡기도 하였다.

김태수는 사업에서 벌어들인 돈을 가산의 증식이나 가문의 이익 증대에 사용하지 않았다. 그는 향리에 학교가 없는 줄 알자 부안중고등학교를 세웠다. 이어서 낭주학회를 만들고, 여성들을 위한 부안여중고도 설립하였다. 그의 줄기찬 육영사업은 이영일(春軒 李永日)의 적극적인 도움으로 이루어진 것이다. 내일네일을 가리지 않고 서로 믿고 도운 양인의 우정은 길이 오르내릴 만하고, 일제시대를 거치면서 교육입국을 뼈에 사무치도록 절감했던 김태수의 신념도 숭앙될 일이다.

그의 문학적 재능이나 육영 의지는 후손에게 계승되어 찬란히 빛을 발하였다. 시인 김민성(金民星)은 가친의 유업을 이어받아 학교를 운영하였을 뿐만 아니라, 오랫동안 부안의 향토사학자로 활동하였다. 또 그는 1960년 「자유문학」으로 등단한 뒤에 시작품을 왕성하게 발표하여 시집 「파도가 밀려간 뒤」 등을 발간하였다. 그는 선친이 상재한 「부안향토문화지」의 후속작으로 「오오, 변산이여」 등을 발행하여 부안의 문화유산을 널리 소개하는 일에 앞장섰다. 그가 부안 출신 매창을 현양하는 사업에 골몰한 것도, 결국 애향심에 투철했던 가친의 위업을 기린 일 중의 하나였다.

김태수는 비록 활동 기간이 짧은 작가이지만, 전북문학사의 온전한 서술을 위해 필히 거론되어야 한다. 그의 유작들을 수습한 작품집이 늦게나마 발간되었으니, 앞으로는 그의 문학세계를 심층적으로 파헤치는 기회가 마련되기를 기대해 본다. 그 일은 문학 연구자들의 몫이기도 하나, 전적으로 지역의 문화적 유산을 선양하려는 지자체의 행정적 노력이 앞서야 한다. 게다가 부자가 남부럽지 않은 문학적 업적을 남겼으니, 한자리에서 논의하면 보기에도 좋을 것이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글