자연을 삶의 방식으로 발전시킨 선조들의 지혜

"하늘을 우러러 한 점 부끄럼이 없기를"(윤동주의'서시' 中) 바라며 하늘을 올려다 본다거나 오순도순 별을 헤아리며 밤을 지새본 지도 참 오래된 것 같다. 그렇다. 요샌 참 별 볼일이 없다. 도시의 밤 불빛이 너무 밝아서라고, 먹고 살기 바쁜데 무슨 별이냐고 변명하기엔 어느새 왠지 모를 먹먹함이 가슴을 채우고 있을 것이다.

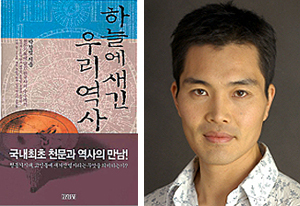

「하늘에 새긴 우리 역사」(김영사)는 천문학을 연구한 저자가 우리 역사에 대해 몇 가지 의문을 품으면서 시작한다.

"단군왕검이 조선을 서기전 2333년에 세웠다고 믿는 사람이 얼마나 될까? 우리는 정말 반만 년 역사를 지닌 민족인가? 우리는 정말 북방에서 유래한 민족일까?"등 이러한 의문을, 특히 11세기 이전의 역사에 대한 기록이 매우 빈약한 실정(이 점은 아무리 생각해도 기가 막히다. 반만 년이라는 역사 가운데 고려 이전의 기록이 어떻게 딸랑 「삼국사기」와 「삼국유사」 두 권만 남게 된 것일까?)임에도 불구하고 저자는 기록된 고대 천문 현상을 바탕으로 단군조선을 검증하려 하지만 역시 사료 부족으로 한계에 부딪힌다. 하지만 일식이 지구상의 특정 위치에서만 관측이 가능한 점을 이용해 고구려, 백제, 상대 신라, 하대 신라의 일식 최적 관측지를 표(p56)로 보여준다. 더불어 실측 기록을 중국에서 베끼지 않고 독자적인 천문 관측을 했었음을 밝혀낸다.

저자 박창범 서울대 천문학과 교수는 우리 민족이 고대로부터 하늘의 과학, 천문학을 사랑해왔고 여러 가지 문화유산을 남겼음을 강조한다. "세계 절반 이상이 우리나라에 모여 있는"고인돌에 새긴 별자리(고대인들은 이미 별 모양을 둥글게 그렸다. 또한 빛의 밝기에 따라 크기를 다르게 했다), 암각화, 고구려 고분 벽화, 천상열차분야지도, 첨성대 등 선조들이 남긴 유산 (특히, 윷놀이 윷판에 디자인 된 우주 원리는 놀랍고 재밌다)은 미래를 밝히는 거울일 지도 모른다. "고리타분하게 무슨 역사야!" 이런 타박을 들어가면서 난 불행하게도 역사를 제대로 배우지 않은 아이들이 자라서 어른이 되는 걸 보고 있다. 자연을 정복 대상으로만 바라보지 않고 자연의 조화와 원리를 관찰하고 상징체계와 삶의 방식으로 발전시키던 선조들의 지혜는 분명 상상력이 빈곤해지는 우리에게 또 다른 아이디어를 제공할 것이다. 언젠가 별 헤던 그 밤처럼…….

▲ 서광일 시인은 1973년 정읍 출생으로 1994년 전북일보 신춘문예로 등단했으며, '제1회 중앙신인문학상(2000)'을 수상한 바 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글