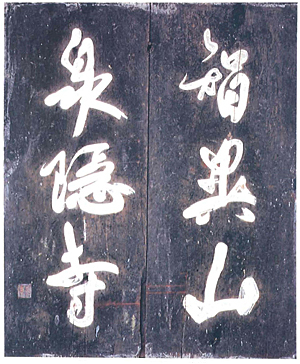

智異山泉隱寺(지리산천은사): 천은사 일주문(一柱門) 현판

極樂寶殿(극락보전): 서방 극락세계에 살면서 중생에게 자비를 베푸는 아미타불을 모신 전각. 좌우의 협시보살로는 중생을 극락으로 인도하는 관세음보살과 대세지보살(혹은 지장보살)을 둔다.

冥府殿(명부전): 명부란 염마왕(閻魔王)이 다스리는 저승세계를 통틀어 이르는 말이며 명부전은 지장보살을 모시고 죽은 이의 넋을 인도하여 극락왕생하도록 기원하는 절 집을 말한다. 지장보살을 모셨기 때문에 지장전이라고도 함.

智:지혜 지/ 異:다를 이/ 泉:샘 천/ 隱:숨을 은/ 寺절 사/ 極:다할 극, 지극할 극/ 樂:즐거울 락/ 寶:보배 보/ 殿:집 전/ 冥:어두울 명/ 府:곳집(창고)부, 마을 부

지리산(智異山)은 전라북도 남원시와 전라남도 구례군, 경상남도 함양군·산청군·하동군 등 3개 도의 5개 시·군에 걸쳐있는 웅대한 산군(山群)에 대한 통칭이다. 한자 발음대로라면 '지이산'이어야 하지만 예로부터 '지리산'으로 읽어온 것으로 보아 '지리'에 순 우리말 어원이 있고 한자 '智異'는 '지리'에 대한 음역어가 아닌가 한다. 옛 문헌에 지리산을 '두류(頭流, 頭留)'로 표현한 예가 많은데 이 '두류'가 '지리'로 음이 변하고 그것을 다시 한자로 표기한 것이 '智異'라는 생각을 해 본다. 지리산의 옛 이름인 '두류(頭流, 頭留)'의 '頭'는 백두산(白頭山)의 '頭'에서 온 것이라고 하는 설도 있다. 즉 백두대간 산맥의 산세(山勢)가 주욱 흘러내리다가(流) 머물러서(留) 이루어진 산이기 때문에 두류산(頭流山 혹은 頭留山)이라고 한다는 것이다. 혹자는 지리산의 한자 표기 그대로를 풀이하여 "특이하게 슬기롭고 지혜로운 산"이라는 의미를 부여하기도 한다.

조선의 대학자이자 스승의 표상이었던 남명(南冥) 조식(曺植) 선생은 지리산을 일러 "天鳴猶不鳴(천명유불명)"의 산, 즉 "하늘이 울어도 오히려 울지 않는 산"이라고 표현하였다. 지리산의 웅장함을 표현한 명구이다.

전라남도 문화재 제35호인 천은사는 전라남도 구례군 광의면 방광리에 자리하고 있다. 통일신라시대인 서기 828년(흥덕왕3)에 덕운선사(德雲禪師)가 창건하였는데 경내에는 이슬처럼 맑고 찬 샘이 있어 원래는 절 이름을 감로사(甘露寺)라고 하였다. 창건 이후 여러 차례의 증축과 개축을 거치다가 1773년(영조49)에 화재로 소실되었는데 1775년에 혜암 스님이 복원하여 오늘에 이르고 있다.

천은사의 일주문에 걸려있는 '지리산 천은사' 현판과 관련하여 전해오는 이야기가 있다. 임진왜란의 피해를 복구하여 절을 중건할 때 샘에서 큰 구렁이가 나오자 잡아 죽였더니 그 후로는 샘이 솟아나지 않았다. 그래서 절의 이름을 샘이 숨었다는 뜻으로 '천은사(泉隱寺)'라고 바꾸었는데 그 뒤로는 원인 모를 화재와 재앙이 끊이지 않았다. 이에, 사람들은 절을 지키는 구렁이를 죽였기 때문이라고 두려워하며 명필 이광사에게 청하여 '지리산 천은사' 현판을 마치 물이 흐르는 것 같은 서체로 써서 일주문에 걸자 그 뒤로는 재앙이 그쳤다. 이 이야기가 사실인지는 알 수 없으나 원교 이광사의 이 현판 글씨에 마치 물이 흐르는 것 같은 율동감이 있는 것만은 분명하다. 예로부터 정성을 다하여 쓴 글씨에는 神이 붙는다는 말이 있는데 이 현판 글씨가 바로 그런 글씨인가 보다. 천은사에는 이 일주문 현판 외에도 이광사가 쓴 極樂寶殿(극락보전)과 冥府殿(명부전) 현판이 있다. 이렇게 여러 장의 현판이 있는 것으로 보아 천은사와 이광사 사이에 모종의 관련이 있었던 것만은 분명해 보인다. 천은사에 가거든 이광사의 글씨에 주목해 볼 일이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글