추사의 강건한 필력과 탁월한 조형 감각

이것은 신라 24대 진흥왕(재위 540∼576)이 황초령에 세운 순수비를 보호하기 위해 지은 비각의 현판글씨이다. 진흥왕은 당시 막강한 고구려에 공동대응하기 위해 백제와 맺었던 나제동맹(羅濟同盟)을 일방적으로 깨고, 백제를 기습 공격하여 한강 유역의 백제 땅을 빼앗고 성왕을 사로잡아 죽였으며, 또 가야를 평정하고 북쪽으로는 고구려의 영토까지 진입함으로써 신라의 세력을 크게 확장한 왕이다. 이렇게 영토를 넓히고 국세를 확장한 진흥왕은 창녕, 북한산, 마운령, 황초령 등 네 군데에 자신이 다녀갔음을 기록하는 순수비를 세웠다.

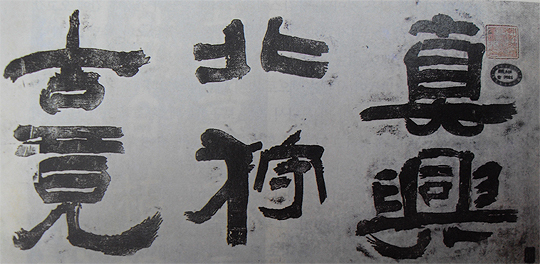

1300여 년의 세월이 흐른 후, 조선 후기에 이르러 이들 네 군데의 비석 가운데 북한산비와 황초령비는 그 위치를 확인할 수 없게 되었는데 바로 추사 김정희가 북한산비를 발견하였고 다시 추사의 조언을 받아가며 추사의 두 친구인 이재(彛齋) 권돈인(權敦仁)과 침계(?溪) 윤정현(尹定鉉)이 황초령비를 발견하였다. 먼저 함경감사로 부임한 권돈인이 비의 아랫부분 두 쪽을 발견하였고, 이어 추사 김정희가 함경도 북청에서 유배생활을 하고 있을 때 함경감사로 부임한 윤정현이 윗부분의 일부를 발견하여 세 쪽의 비를 접합한 다음 원래의 위치인 황초령보다 아래인 중령에 다시 세우고, 이울러 비를 옮겨 세우게 된 내력을 새긴 이건비(移建碑)와 함께 비를 보호할 비각도 지었다. 비각을 지은 후, 윤정현은 추사에게 현판을 부탁하였으니 추사가 쓴 또 하나의 명작 '眞興北狩古竟'은 이렇게 탄생하게 된 것이다.

이 현판의 글씨를 통하여 우리는 추사의 강건한 필력과 탁월한 조형 감각을 볼 수 있다. 자형은 평범하나 매우 우람한 필획으로 쓴 '眞'자도 아름답거니와 '興'자의 윗부분은 들쭉날쭉하게 변화를 준 다음 아랫부분은 굵은 가로획으로 정리하고 다시 두 점은 모양을 달리하여 좌우로 힘차게 삐침으로써 강한 생동감을 부여하였다. 다시 '北'자는 안온하게 썼다가 '狩'자는 왼편의 '?(犬)'은 크고 굵게 쓰고 오른 편의 '守'는 작게 씀으로써 대소와 강약의 변화를 크게 주어 강한 대비감을 조성하였다. 그리고 '古'자는 탄탄한 필획과 좌우의 대칭을 잘 맞춘 결구를 갖춤으로써 앞서 '狩'자가 보여준 파격적인 분위기를 다시 안정적인 분위기로 이끌고 있다. 마지막으로 '竟'자에 이르러서는 추사의 기발한 창작정신을 더욱 유감없이 발휘하였다. '竟'은 '일을 끝맺는다.'는 의미의 '마침 경'자이고, '境'은 땅의 경계를 의미하는 '지경 경'자 이기 때문에 이 비가 가진 경계비이자 순수비의 의미로 보자면 응당 '境'으로 써야 맞다. 그런데, 추사는 '竟'으로 썼다. 왜 그랬을까?

한자는 같은 음의 글자끼리는 서로 빌려 쓰곤 한다. 이른 바 '6書'중의 가차(假借)가 바로 그것이며 가차의 의미를 흔히 '동음통가(同音通假)'라고 풀이하는 이유가 바로 여기에 있다. 그런데 추사는 아름다운 서예적 장법(章法: 포치)의 응용을 염두에 두고 '境'을 '竟'으로 동음통가를 하면서 '竟'의 맨 위 점 하나를 생략하였다. 바로 위에 있는 '古'자의 '十'자 부분에 위쪽으로 돌출한 획을 점으로 간주하고 그 점을 '竟'자의 점으로까지 이용하고 있는 것이다. 다시 말하자면 '1획2용'의 시각적 효과를 노리고서 '境'으로 쓰지 않고 '竟'으로 쓴 것이다. 추사의 예술적 감각과 창의력을 실감하게 하는 부분이다.

그런데 현판의 글을 '眞興北狩古境'이라고 한 점은 다소 이해가 되지 않는다. 진흥왕이 자신이 새로 개척한 국경을 둘러보면서 '古境'이라는 표현을 할 리 없으니 진흥왕이 주어가 되려면 '國境'이라고 하거나 '土境'이라고 해야 맞다. 진흥을 주어로 하면서 문장은 추사의 입장에서 쓰다보니 '古境'이라고 하는 착오를 범한 것 같다.

아무튼 이 황초령비의 발견은 추사와 두 친구 권돈인과 윤정현이 함께 이룬 한국금석학사에 길이 남을 큰 공적이다. 그렇게 큰일을 함께 하는 절친한 친구였기에 추사는 윤정현의 호 '?溪'를 쓰기 위해 지난주에 본 바와 같이 30년 동안이나 고심한 것이다. '?溪'의 '?'자는 '沈'과 동음이므로 서로 통용할 수 있는 글자이다. 그런데 중국 송나라 때의 큰 학자로서 성리학을 집대성한 주희(朱熹=朱子)의 어릴 적 이름이 바로 '침계(沈溪)'이다. 주자학이라고도 했던 성리학을 신봉한 조선 사회의 학자로서 주자를 닮고 싶은 마음에 '沈'과 발음이 같으면서 비교적 까다로운 글자인 '?'자를 택해 '?溪'라는 호를 짓지 않았나 하는 생각을 해 본다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글