'사성상동' 대구, 온화한 인품 예찬

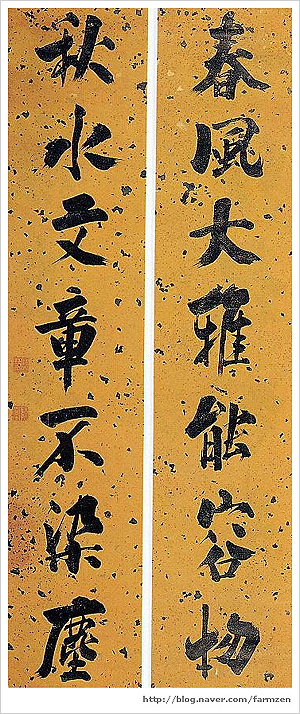

春風大雅能容物, 秋水文章不染塵

봄바람처럼 온화한 인품(아량)은 만물을 다 용납할 수 있고, 가을 물처럼 냉철한 문장은 먼지(세속)에 물들지 않을레라.

春:봄 춘/ 風:바람 풍/ 雅:맑을 아, 바를 아/ 能:능할 능, 능히 능/ 容:얼굴 용, 용납할 용/ 物물건 물, 秋:가을 추/ 章:글 장/ 染:물들 염/ 塵:티끌 진, 먼지 진

이 작품은 글씨도 글씨려니와 문장의 해석을 두고 의견이 분분한 작품이다. 이 문장의 해석에 이견이 많은 이유는 '大雅(대아)'라는 말 때문이다. '雅'는 본래 맑다, 바르다, 온화하다, 고상하다는 의미를 가진 글자이다. 따라서, 첫 구절만 보자면 글자의 뜻을 그대로 적용하여 '봄바람은 매우 온화하여 만물을 다 용납한다.'라고 해석할 수 있다. 그런데 그런 해석을 하였을 경우 다음 구절의 '文章'이라는 단어와 전혀 대(對:짝)를 이룰 수 없다. 앞 구의 '大雅'는 부사(大:매우)+형용사(雅:온화하다)의 구조인데 반해 뒷 구의 '文章'은 명사(文:글)+명사(章:글)로 이루러진 합의복사(合義複詞)이기 때문에 앞 뒤 구절이 對를 이루기 위해서는 對의 위치에 있는 글자의 품사가 같아야 한다는 이른 바 '사성상동(詞性相同)'의 원칙에 맞지 않기 때문이다. 그러므로 '春風大雅'를 '봄바람은 매우 온화하여'라고 해석해서는 안 된다. 이런 까닭에 혹자는 '大雅'를 '시(詩)'나 '음악'의 의미로 풀기도 한다. 중국 최초의 시가 총집인《시경(詩經)》은 성격이 다른 네 종류의 시를 모아 놓은 것인데 그 중 하나가 '雅'라는 성격의 시이다. 雅는 다시 〈大雅〉와 〈小雅〉로 나누어지는데 대아든 소아든 雅는 당시의 표준어인 '바른 말(雅=正)'로 지은 노래로서 대아는 외국의 수장(首長)이나 사신이 왔을 때 의전과 연회에 주로 사용하던 음악이고, 소아는 국내의 정치행사에 주로 사용하던 음악이다.이런 이유로, '大雅'를 시 혹은 음악의 의미로 풀이하며 '春風大雅'를 '大雅春風'의 도치(倒置)로 보고 "시(혹은 음악)는 봄바람과 같아서..."라고 해석하는 사람도 있는 것이다. 그런가 하면, 대아든 소아든《시경》안에 수록되어 있는 '雅'라는 성격의 시가 대부분 정치적 목적에 주로 사용되었다는 점을 들어 '大雅'를 '정치'라는 뜻으로 풀어서 "정치는 봄바람과 같아서..."라는 해석을 하는 사람도 있다. 다 일리가 있는 해석이다.

그런데 필자는 '大雅'를 상대방에 대한 존칭으로서 상대방의 '인품(아량:雅量)'을 칭송하는 말로 풀이하였다. 국어사전도 大雅를 "나이가 서로 비슷한 친구나 문인에 대하여 존경한다는 뜻으로 사용하는 말"이라고 풀이하고 있으며, '아량(雅量)'을 '너그럽고 속이 깊은 마음씨'라고 풀이하고 있다. 그렇다면 이 구절 '春風大雅能容物'은 '봄바람처럼 온화한 인품(아량)은 만물을 다 용납할 수 있고'라고 해석할 수 있다. 아울러, 뒷 구절 '秋水文章不染塵'은 '가을 물처럼 냉철한 문장은 먼지(세속)에 물들지 않네.'라고 해석 할 수 있다. 그렇게 하면 '대아'와 '문장'이 '인품(아량)'과 '문장'이라는 의미의 명사로서 對를 이루고 나머지 글자들도 빈틈없이 사성상동(詞性相同)의 對를 이루어 전후 문장이 완벽한 대구(對句)가 된다. 더욱이 추사와 같은 시기 청나라의 유명 서예가인 등석여(鄧石如)가 이미 이 대구를 작품으로 쓴 적이 있는 것으로 보아 추사가 등석여(鄧石如)의 글을 인용하여 이 작품을 쓴 것으로 짐작할 수 있는데 등석여의 원작에는 '춘당대형아감(春塘大兄雅鑑:춘당 큰 형께서 고아하게 감상하시기를 바라며)'라는 쌍낙관이 있다. 등석여는 '봄춘(春)'자가 들어 있는 '春塘(춘당)'이라는 호를 사용하는 친구에게 '春'자로 시작하는 이 구절을 써줌으로써 친구에 대해 '봄바람처럼 온화한 당신의 인품(아량)은 만물을 다 용납할 수 있을 것이고, 가을 물처럼 냉철한 당신의 문장은 결코 먼지(세속)에 물들지 않을 것'이라는 칭송을 한 것이다. 참 멋진 대구이다.

그렇다면 이 작품은 정말 추사의 작품일까? 필자는 앞서 표제에서 "傳추사 김정희의 글씨(12)"라고 하여 '傳(전)'자를 붙였다. 추사 글씨로 전해 오고 있다는 뜻이다. 대부분의 사람들이 이 작품을 추사의 진작으로 여기고 있지만 필자 생각에는 미심쩍은 데가 있어서 '傳(전)'자를 붙였다. 이에 대한 이야기는 다음 회에서 하기로 한다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글