시인 창작의도·사상적 접근 탁월

|

||

신석정 시인의 작품에 관한 평가나 해설은 시인의 작품들이 발표될 무렵부터 시작돼 오늘에 이르고 있다.

대표적인 몇 사례를 들 수 있는데, 목가시인이라는 호칭을 송하선 교수는 그 잘못됨을 지적했다. 작품집 〈촛불〉(1939)에 수록된 작품들, 그리고 〈슬픈 牧歌〉 (1947년)에 수록된 작품들 중에 자연을 읊은 데서 그럴만한 수용자적 관점에서는 고요한 경지에서 ‘은일(隱逸)’사상을 노래한 것임을 영미문학의 용어인 목가(pastoral)가 아닌 점을 지적하고 있다.

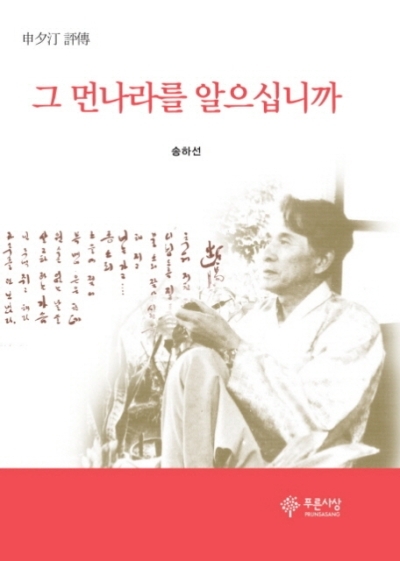

송 교수는 신석정 시인의 말을 인용하여 시인이 닦은 ‘철학적 근거’로 노장철학과 일부 불교사상을 들어, 도연명의 도화연기의 내용과 신석정 시인의 작품 〈그 먼 나라를 알으십니까〉를 대비하며, 동질적 사상들을 도표로 제시하였다.

동양문화권에 있는 시인으로서 그만한 사상적 교양을 가진 시인 또는 문인이라면 그만한 수용적 시심을 나타내어 작품으로 창작함직하다.

이렇게 본다면, 문예작품들은 그 지은 작가의 사상적 근거나 교양에 의하여 그 미적 특성의 근원을 밝힘직한 사례가 된다고 하겠다. 아마도 기존의 신석정 작품의 논평들 중에서 송하선 교수만큼 시인의 창작의도와, 사상적 접근을 구체화한 논평은 드문 예가 될 것이다.

또 다른 하나는 이른바 참여시인이라고 평하고 그러한 호칭으로 신석정 시인을 말한 1960년대 평자들에 대하여 송 교수는 신석정 시인의 “체질에 맞지 않는다”고 비판적 견해를 밝힌 점이다. 송 교수에 의하면 이러한 참여라는 뜻은 어울리지 않는 ‘지조있는 선비’이며, 신석정시인의 작품에서 ‘永河’나 ‘山의 序曲’에 보이는 내용들은 현실 ‘투시’일뿐, ‘참여’의 의지를 나타낸 것은 아니라고 논급하고 있다. 그리고, 그의 선비정신이나 작품에 나타난 현실인식의 의미도 ‘참여’와는 다른 시적 ‘투시’에서 반영된 현실일 뿐이라고 밝혀, 기존의 평자들의 편향된 해석은 옳지 않다고 논평하였다.

송 교수는 신석정시인의 시어, 겨울:봄, 밝음:어두움, 등의 대비에서 현실인식을 나타내고 있으나, 참여시나 참여 정신과 달리, 현실을 투시한 것뿐임을 논증하고 있다. 현실참여의 의지와는 확연히 다름을 밝히고 있다.

그는 신석정 시인의 시작품의 주요 특징을 중심으로 호칭을 ‘전원시인’으로 붙인다면 좋을 것으로 보았다. 그러한 호칭에 어울리는 작품으로 ‘아직 촛불을 켤 때가 아닙니다’를 해설하고 있다.

다음으로 ‘석정 시 사상의 근원’에서 ‘임께서 부르시면’을 해설하는 데서도 ‘장자의 제물론’과 관련한 작품임을 밝히고 있다. 더하여, 불교의 ‘영생관’이나 ‘윤회사상’과도 관련을 맺고 있음을 논급하고, 이 작품에 보인 ‘임’은 ‘천지의 주재자’로 규정하고 있다. 한용운, 김소월과도 다른 임의 의미임을 분명히 밝혀 송 교수의 시 해석의 독자적 견해를 제시하고 있다. 작품 ‘대바람 소리’에 관한 해설에서, ‘체념’ ‘은둔’의 정서를 지적하면서, ‘동양적 선비’정신을 나타냄을 거듭 밝히고 있다.(p179)

위와 같은 신석정 시인의 사상적 뿌리를 밝힌 작품해설은, 이제까지의 여러 평자들과는 다른 시각으로 작품의 의미해명을 보이고 있다. 독자들은 송 교수의 작품풀이를 위한 여러 논거되는 자료들을 고려한다면 일정한 설득력과 객관적 시각을 알 수 있을 것 같다.

특히 그의 여러 논거들의 신석정시인의 생애, 교육, 취향과 거의 일치함을 제시한 점에서 실증적 풀이의 장점을 알 수 있게 했고, 이 점은 송 교수의 한학적 교양과도 일면 상통함을 엿보게 하고 있다.

그런데, 문학작품은 물론이고 미술감상이나 음악감상 또는 영화나 무용감상에 있어서도, 중요한 또 하나의 문제점은 늘 수용자, 여기서는 시의 독자가 각자 지니고 길러온 미의식과의 문제이다.

즉 작품과 독자들의(또는 감상자) 미적가치의 수용에서 나타나는 개별적 이해가 폭넓게 자리잡고 있다는 점이다. 독자들의 연마된 또는 잘 숙달된 미의식이 문제가 됨을 고려해야 할 것이다.

넓은 의미에서든, 좁은 의미에서든 작품의 의미와 미적가치는 고정된 원전의 모습 그대로가 아닌, 수용자적 인식의 다양성과 연결되어 작품의 생명성이 또는 유기적 가치의 진폭이 나타남을 고려할 수 있다.

송하선 교수의 근래에 보기 드문 노작을 읽으면서, 많은 독자들이 참여하여 신석정 시인의 시 정신과 작품의 미적 특질과의 연결 고리를 잘 찾기를 기원한다.

|

※문학평론가 신동욱 전 고려대 교수는 1960년 〈현대문학〉으로 등단. 〈한국 현대 시평사〉, 〈문학의 비평적 해석〉 〈현대의 서민〉 〈근대시의 서구적 근원 연구〉 등의 저서가 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글