현대 서민들 아픔을 감싸안다

‘바보’ 노무현은 그에겐 ‘곰탱이’였다. 빨간색과 녹색, 파란색의 빛이 모두 합해지면 흰색이 되듯이, 각양각색의 사람들의 뜻이 하나로 모여 하얀 꽃을 피웠고, 그 하얀 국민들의 뜻이 찔려 하얀 피가 나올까 봐 몸을 던진 ‘곰탱이’를 애통해 하며 울부짖는다. 작가는 그렇게 노무현 전 대통령의 서거를 애도했다.

‘이십 오년 지난 지금도 난 모른다, 넌 아냐고 / 물어도, 물어도 아직 사발통문은 금남로 아스팔트 주변을 돌고 / 끝나지 않는 노래는 산자여 따르라는데…’

지난 2005년 5월 전북작가회의 5·18광주민주화운동 기념행사에서 시 ‘귀 빠져 거리에 버려진 날’을 낭송하며 토로한 5·18에 대한 비통함이 이번 시집에선 ‘곰탱이 노무현’에게로 표출됐다.

추인환 시인은 그렇게 울부짖고 비통해 하며 우리 현대사회와 함께해 왔다.

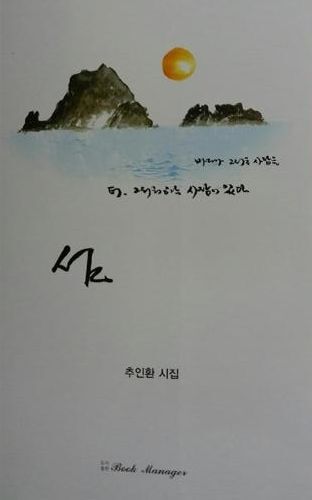

지난 2003년 첫 시집 <개불알풀꽃> 을 펴낸 후 13년간 짓눌려온 자괴감을 털어내고자 두 번째 시집 <섬> (북 매니저)을 펴냈다. 나이를 먹을수록 생각이 더 무거워지고 해놓은 게 없다는 자괴감이었다.

시집에는 우리 사회의 모순을 고발하고 현대를 살아가는 서민들의 아픔을 감싸안는 시들로 가득하다.

“현대는/ 자판 두드리며 만들어가는 사랑방처럼 신기루여서/ 부드럽게 닦아내는 휴지보다 더 쉬운 문명의 비데처럼/ 흔적 없이 씻어내는 사랑입니다, 손댈 것 없이”라고 현대사회를 진단한 시인은 “아무리 소리 내어도 소리의 의미 모르는 것 같아/ 오늘부터 짖지 않기로 했다, 물어뜯기로 했다”며 우리 사회를 향해 절규한다.

“참나무 단풍 들어도/…/ 노랗지도 못하고/ 빨갛지도 못하고/ 빛바랜 똥색 가까이/ 비비 틀며 오래도 붙들고 있네/ 아쉬움보다 더 무거운/ 가을을”( ‘단풍’중 일부)

‘빛바랜 똥색’으로 물든 자신을 보며, 사회의 구조적 모순에서 시름하는 서민들의 아픔도 직시한 작품이다.

그리고 “바다가 그리운 사람을/ 더, 그리워하는 사람이 있다”며 외롭지만 맑고 투명한 사람을 그리워하는 마음을 담은 시 ‘섬’에서처럼 그는 외로움을 추구하는 사람을 그리워한다.

시인은 “배울 게 없는 학교에서 가르칠 게 없는 내가 떠난다”( ‘퇴직’)며 30년 정든 교단을 떠났다. 그리고 “겨우내 된서리 모두 담아/ 새 봄, 내어 놓으려/ 야심차게 준비하고 있습니다”( ‘꽃망울’ 일부)란 싯구처럼 새 봄을 준비하며 새로운 시를 쓰길 기약하고 있다.

충남 서천 출신이지만 어릴 적부터 군산에서 학교를 다녔으며 원광대 수학과를 졸업 후 30여년간 수학교사로 재직했다.

전주와 순창을 오가며 섬진강 길에 피어있는 들꽃의 화사함을 즐기며 시집을 펴내기도 했다. 지금은 전주 한옥마을에 이층 한옥집을 짓고 신(新) 토박이로 살며 시를 계속해서 쓰고 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글