시인·작가 등 39명, 유년시절·청춘·인연 담아내

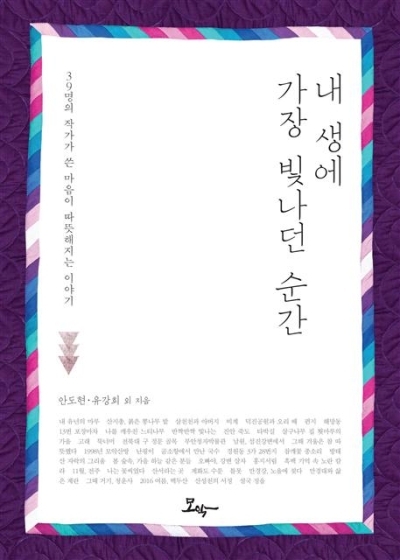

39명의 시인과 작가들이 시간이 흘렀지만 여전히 기억 속에서 반짝이는 시절을 붙잡아 글로 옮겼다. 전북작가회의(회장 김병용) 회원들이 펴낸 <내 생에 가장 빛나던 순간> (모악).

극작가 최기우, 문학평론가 문신, 방송작가 김성숙, 소설가 김저운·장용수·차선우·한지선, 수필가 김승종·배귀선·황숙, 시인 경종호·김이흔·도혜숙·박두규·서연수·신재순·안도현·안성덕·유강희·유수경·이병창·이병초·이소암·이영종·이은송·장창영·장현우·조석구·조재형·채명룡·최자웅·하미숙, 아동문학가 김자연·박서진·박예분·박월선·서성자·윤미숙·장은영.

장르도 개성도 다른 문학인들이 꺼낸 자신의 이야기는 역시 다채롭다. 총명하고 순수했던 유년 시절도 있고, 열병에 시달리고 좌절과 깊은 절망에 허우적대던 청춘도 떠올린다. 삶의 큰 깨달음을 준 인연들, 어머니의 따뜻했던 손길, 추운 시절을 함께 견뎌냈던 친구도 찬찬히 돌아본다. 전북에서 겪은 추억들을 담았기 때문에 전북의 서로 다른 39가지 모습을 살펴볼 수 있다. 작가들의 평소와 다른 호흡과 언어로 엮어낸 글을 곱씹는 것도 묘미다.

‘지상의 끝에 서다’ ‘국수 한 그릇의 추억’ ‘오늘은 재미 좀 봤나비?’ 등 3부로 구성돼 있는 책은 장소에 대한 추억, 사람과의 인연, 사건에 얽힌 사연 등을 소재로 한다. 문신 문학평론가는 서문에서 “글을 쓰는 일은 소멸로부터 우리를 구원하는 유일한 방법”이라면서 “우리의 기억을 문장 안에 새겨 넣는 이유는 우리 삶이 함부로 잊혀서는 안 될 만큼 소중하기 때문이다”고 말했다.

수필가 김승종은 청년 시절부터 전주천, 삼천, 구이 등에서 투망을 즐기던 아버지를 떠올렸고, 서연수 시인은 순창 메타세쿼이아가 쭉 뻗은 도로와 강천저수지부터 젖줄로 흐르는 작은 시내를 꺼냈다.

장현우 시인은 임실군 관촌면 신전리로 귀촌했던 2008년 겨울을 떠올렸고, 군산의 명물이었던 선창가 포장마차를 일컫어 채명룡 시인은 “밤새 수맥 사람들과 시 나부랭이를 주절대던 해망동 13번 포장마차는 80년대를 관통하던 시대의 또 다른 작업실이었다”고 고백했다.

문신 문학평론가는 모악산을 보면 그 산기슭에서 살던 박남준 시인의 모악산방을 찾았던 1998년을 떠올렸고, 김이흔 시인은 부안 청자박물관, 김자연 아동문학가는 전주 홍지서림, 이병초 시인은 황방산 틀못, 조석구 시인은 장수군 계남면 화양리 난평마을, 최기우 극작가는 기억 속 그곳으로 전주 산성마을을 꺼냈다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글