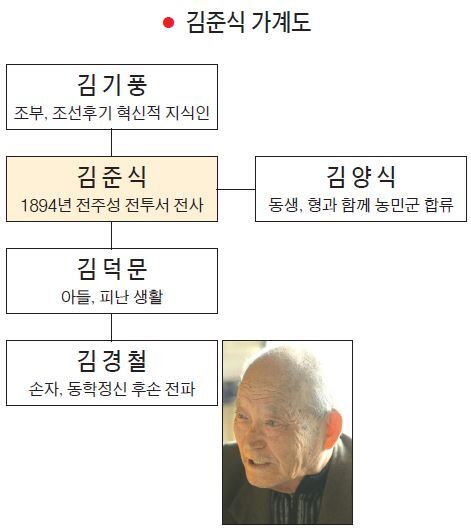

[(4) 전주성 전투서 전사한 김준식과 후손들] 민초들이 잘 사는 세상 위해 목숨 내놓은 '역적 집안'

훈장하다 직접 전투 참여 '실천적 지식인' / 조부, 조선후기 혁신 주장 역적으로 몰려 / 손자 김경철 씨 "후손으로서 자랑스러워"

지난해 끝자락을 뜨겁게 달궜던 화두는 단연 “안녕들 하십니까” 대자보였다.

시작은 철도노조의 파업에 대한 것이었지만, 이 인사말에 각계각층의 사람들이 저마다의 언어로 응답하면서 들불처럼 번졌다. 가슴 속에 담아두고 있던 ‘안녕치 못한 이유’를 끄집어낼 창구가 열린 셈이다.

120년 전에도 그랬다.

시절이 하 수상했다. 무너져가던 조선 정부는 탐관오리들의 부패를 막을 도리가 없었다.

민중은 안녕치 못했지만, 그 울분을 모아낼 공간이 없었다.

‘첫 번째 대자보’의 역할을 한 것이 바로 ‘사람을 하늘같이’ 대하는 것을 원칙으로 삼은 신흥 종교 동학이었다.

1892년부터 보은, 삼례 등지에서 교도들이 대규모 집회를 열었다.

집회는 처음에는 혹세무민 혐의로 처형된 교조 최제우의 죄를 벗겨달라는 ‘교조신원(敎祖伸寃)’에 초점을 두고 시작됐다.

하지만 봉건적인 구습에 짓눌려 있던 농민들과 일부 깨어있던 지식인들이 자기 목소리를 내기 시작하면서, 곧 ‘척왜양창의(斥倭洋倡義)’, ‘보국안민(輔國安民)’ 등의 구호가 나타났다.

‘종교집단’에서 ‘민중 그 자체’로 탈바꿈한 동학은 커다란 물결이 되어갔다.

그리고 대규모 집회가 있던 삼례에서 불과 3km 떨어진 왕궁에서, 김준식(金俊植)이라는 이름을 가진 훈장이, ‘이대로는 안 되겠다’는 생각으로 분연히 일어나 그 물결에 합류했다.

△왕궁서 글 가르치던 훈장 김준식

김준식은 1856년 생으로, 왕궁 이탄마을(현 익산시 왕궁면 구덕리 이탄마을)에서 훈장으로서 지역 아이들에게 글을 가르쳤다.

손자 김경철씨(81)에 따르면, 그는 ‘시천주 조화정 영세불망 만사지(侍天主 造化定 永世不忘 萬事知, 천주를 모셔 조화가 정해지는 것을 영원히 잊지 않으면 온갖 일을 알게 된다)’ 13글자를 외우던 동학 도인이기도 했다.

그가 동학에 입도한 계기는 확실치 않다. 왕궁 지역에서는 동학혁명과 관련 있는 특별한 사건이 일어난 것은 아니었다.

다만 왕궁 지역은 1892년 11월과 1893년 2월에 대규모 집회가 있었던 삼례와 가까워, 그도 이에 영향을 받았을 것으로 추정된다.

1894년 갑오년 음력 2월, 38세의 그는 두 살 어린 동생 양식(養植)과 함께 집을 나섰다. 농민군이 봉기해 백산에 거점을 형성하던 무렵이었다.

농민군에 합류해 함께 싸우던 그는 그 해 5월에 전사했다. 농민군이 점령한 전주성을 수복하려던 관군과 이를 저지하던 농민군이 치열하게 맞붙던 때였다.

1941년에 간행된 ‘전주부사’에는 ‘(1894년 5월 1일)상오 10시부터 하오 4시까지 벌였던 이날 싸움으로 동학농민군의 시체는 계곡을 가득 메웠다’고 기록돼 있다. 김준식은 이날 전투에서 전사한 것으로 보인다.

이병규 동학농민혁명기념재단 연구조사부장은 “훈장 출신 등 지식인 계층은 격문과 같은 문서 작성·정리를 맡는 경우가 많았다”며 “다만 모든 지식인이 그런 일을 맡은 것은 아니며, 직접 전투에 나선 이들도 있었다”고 말했다. 김준식은 후자에 속하는 ‘실천적 지식인’이었던 것으로 추정된다.

김준식이 전사하고 얼마 후, 동생 김양식도 세상을 떠났다.

사망 경위가 확실치는 않지만, 전주성 점령 후 농민들과 함께 서울로 올라가던 중에 일본군의 총에 맞아 숨진 것으로 전해진다.

이 때 워낙 많은 농민들이 말 그대로 ‘몰살’당해서 시신조차 찾을 수 없었다고 한다.

옳다고 생각하는 일에 자기 목숨 돌보지 않고 뛰어든 것은 이들의 조부도 마찬가지였다.

김준식의 조부 김기풍(金基豊)은 조선 후기에 민초들의 삶을 구해야 한다고 주장했던 혁신적인 지식인이었다. 그는 이 때문에 역적으로 몰려 처형됐고, 고산 마명리(현 완주군 고산면 방죽안)에 모여 살던 일족은 뿔뿔이 흩어졌다.

△피난…퇴거…시련의 연속

고산 마명리에서 나와 왕궁 이탄마을에 겨우 자리를 잡은 이 집안에, 김준식·양식 형제의 죽음은 큰 충격이었다.

엎친 데 덮친 격으로 김준식의 부인 박씨가 1895년에 보쌈을 당하는 일까지 벌어졌다.

갑작스럽게 부모를 잃은 아들 덕문(德文)은 17세의 몸으로 여동생과 함께 피신 생활을 시작해야 했다.

현재 김경철씨가 살고 있는 거목마을은 거목(巨木)이라는 이름 그대로 원래 큰 나무가 짙게 우거져 사람이 접근하기 어려운 곳이었는데, 친척집을 전전하던 김덕문은 이곳에 피난처를 만들고 살기 시작했다.

존재 자체를 숨겨야 하던 시기였으니, 살림 형편은 말할 것도 없었다.

일제 강점기가 지나가고, 거목마을에 흩어졌던 일족이 모여들었다. 피난처였던 이곳은 어느덧 22가구가 사는 ‘마을’이 됐다.

하지만 1970년에 이 마을을 관통하는 호남고속도로가 건설되면서, 김씨 일가는 현대화의 거대한 물결 속에 다시 생이별을 맞았다.

김경철씨의 집은 간신히 수용을 면했지만, 직선거리로 불과 40m 떨어진 고속도로를 질주하는 자동차 소음에 지금도 신경이 여간 쓰이는 것이 아니다.

그는 “박정희 대통령이 군대식으로 밀어붙이던 땐데 저항을 할 수 있었겠어요”라며 쓴 웃음을 보였다.

이렇게 뿔뿔이 흩어졌다 모이기를 반복하다보니, 호적에도 이가 빠진 부분이 많았다.

그가 고조부로부터 내려오는 ‘역적의 역사’를 알게 된 것도, 호적의 빠진 부분을 채워 넣으러 일족을 찾아 돌아다니면서였다.

△다시 갑오년, “자랑스러운 역사 후손에 알릴 것”

그는 동학혁명 당시와 지금이 크게 다르지 않다고 말했다. “광주를 봐요. 전부 폭도로 몰렸잖아요. 비슷하다고 봐야죠.”

자식이 넷, 손주가 여덟인 그는 “가능한 한 조상의 일을 자손들에게 알리고 싶다”고 말한다.

1831년에 작성된 것부터 1890년대의 것까지 호구단자 21장을 고이 모셔두고 있는 것도, 족보의 구멍을 메우기 위해 방방곡곡을 돌아다닌 것도 이 때문이다.

1894년으로부터 120년, 두 갑자가 되는 해를 맞아 그에게 특별한 감회가 없는지 물었다.

김경철씨는 “후손으로서 새삼 자랑스럽죠. 나라와 백성을 구하기 위해서 일어난 거잖아요”라며 담담한 소회를 밝혔다.

그는 피난과 시련으로 점철된, 하지만 당당히 나서 저항했던 조상들의 ‘미완의 혁명’을 이렇게 품에 끌어안고 있었다.

갑오년 미완의 혁명, 세상을 깨우다

동학농민혁명 현대적 위상 정립, 세계로 외연 확대 과제 혁명 기록물 '유네스코 세계기록유산 등재'가 첫걸음 전국 동학혁명 유적지 353곳 중 국가지정문화재 6곳뿐 "10년간 끌어온 논쟁…기념재단 중심 기념일 결론 내야" 혁명의 '시작과 끝' 한눈에…희생 농민군 넋 기린다 "농민군 정신 현대적 재해석, 미래지향적 내용 담아야" "혁명정신 대중화 꾀할 기념비적 대형 작품 나와야" '농민투쟁'·'민중운동'…시·소설에 '혁명 정신' 담아 1937년 일본군, 민간인 30만명 학살…'목 베기 시합'까지 7000톤급 북양함대 철갑함 복원 '치욕의 역사' 되새겨저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글