[전북문학관 지상강좌 - 한국 문학의 메카, 전북] ⑪ 석정 이정직, 시서화(詩書畵)에 두루 능했던 최고 수준의 대문호

근대계몽기, 황현·이기와 더불어 호남삼걸로 불려

선천적 능력보다 끊임없이 닦는 연마의 필요성 강조

시경(詩境)과 화경(畵境) 혼융일체화 시킨 예술세계

2002년 ‘석정이정직유고’ 발간 후 석정연구 활발

“벼루 열어 구슬이슬 기울이니(開硯傾珠露) / 푸른 연이 곧 그림스승일세.(靑蓮卽畵師) / 치장을 없앤 천연함 있어야(天然去雕飾) / 진실로 잘 그려진 시라네.(正是寫眞詩)”, “사람들은 실제 매화가 좋다 말하지만(人道眞梅好) / 나는 매화그림을 더욱 좋아한다네.(吾憐畵更好) / 세속 높이 초월함 이미 조촐하여(高標看已潔) / 용모 감쇠하는 때가 없어라.(未有減容時)”

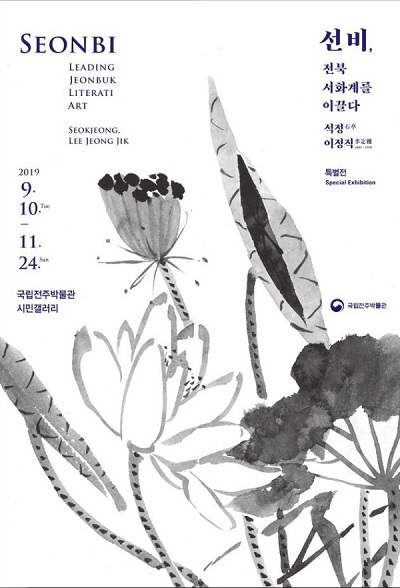

석정(石亭) 이정직(李定稷, 1841-1910)은 구한말의 인물로서 시서화(詩書畵)에 능한 우리나라 최고 수준의 예술가요, 실학자였다. 시서화뿐 아니라 천문, 지리, 의학, 수학 등에 두루두루 통달한 유학자, ‘통유(通儒)’라 부를 수 있는 선비였다. 위 두 수의 시는 제화시(題畵詩)로서 연(蓮)과 매화의 그림에 어울려 쓴 시이다. 석정은 시론시(詩論詩), 교유시(交遊詩), 사경시(寫景詩) 등 여러 종류의 시를 많이 남겼는데, 시서화에 능통한 석정의 면모를 가장 잘 보여주는 게 ‘제화시’라 할 수 있다.

연(蓮)을 읊은 첫 수에서 그림의 대상 ‘연’과 그림을 그리는 자신이 주객일여의 세계로 하나가 되고, 그림이 시가 되고 시가 그림이 되는 시화일체의 경지를 보여준다. 자연 그대로의 ‘청련’ 자체가 내 그림의 스승이요, 내 마음세계를 담아낸 진경의 시가 되고 있음을 전하고 있다. 아울러 석정은 실제 매화보다 매화그림이 더욱 사랑스럽다고 말하고 있다. 문인화 속에는 작가의 고매한 정신이 깃들어 있고, 또 그래야 함을 말한 것이다. 시서화 삼절의 높은 경지를 이룬 석정의 세계를 엿볼 수 있다.

석정 이정직은 개화기에서 일제강점기로 이어지는 근대계몽기에 활동한 문인으로서, 매천 황현(1855-1910), 해학 이기(1848-1909)와 더불어 호남삼걸로 불리었다. 석정은 칸트와 베이컨 철학을 우리나라에 처음 소개하였는데, 1973년 철학자 박종홍이 석정을 서양철학 연구의 선구자라 평가하기까지 그는 학계의 주목을 받지 못했다. 그에 대한 활발한 연구는 2002년 ‘김제문화원’에서 『석정이정직유고』 국역본을 펴냄으로써 이루어진다. 단행본으로 구사회의 『근대계몽기 석정 이정직의 문예이론 연구』(2013)가 발행되는 등 현재 석정을 연구 대상으로 한 단일 논문만 해도 100여 편에 이르고 있으니, 석정은 이제 조선말기의 대문호로 크게 주목받고 있다.

구사회는 조선시대를 통틀어 학문과 예술 두 영역을 두루 겸비한 인물은 거의 없다 하면서, 두루 겸비한 인물로 추사 김정희와 석정 이정직을 들고 있다. 석정의 학문과 예술의 경지는 오랜 세월에 걸친 부단한 학습과 끊임없는 연마를 통해 이루어진 것이다. 그는 선천적 재능보다 후천적 학습을 중시하였다. 그에게 가장 큰 영향을 끼친 것은 부친 이계환이다. 가난한 살림에도 석정의 교육에 온갖 정성을 다했는데, 부친은 단계적인 교육을 실행하였으며, 한 스승에게만 맡기지 않고 여러 스승을 통해 공부하도록 주선하였다.

석정의 서화(書畵) 역시 부친의 영향을 많이 받았을 것으로 추측되나, 여러 자료를 놓고 보면 그의 예술적 성과는 결국 부단한 노력으로 이루어졌다고 여겨진다. 석정은 글씨와 그림에 대해 특정 스승을 사숙하지 않고 서첩이나 화본을 통해 스스로 학습하여 터득하였기 때문이다. 1868년 28세의 석정은 중국의 연경을 다녀올 기회가 있었는데, 이는 그로 하여금 외래 문물을 익히고 자신만의 학문과 예술을 정립케 하는 데 한 계기가 되었을 것으로 추측된다.

석정은 전주 남문에서 한약방을 수년간 운영하기도 하였는데, 1894년 4월에는 동학농민전쟁으로 전주성이 함락되면서 화재로 모든 재산을 잃었다. 뿐만 아니라 그때까지 틈틈이 지어두었던 10여 질의 시문집도 모두 불에 타 소실되었다. 이후 그는 고향인 김제로 돌아가 세상을 떠날 때까지 제자들을 가르치며 학문 연구와 예술 창작에 심혈을 쏟는다.

그의 모든 원고들이 사라졌을 때 그는 대단히 낙담하였으나, 절망하지 않고 다시 분발하여 세상을 떠난 1910년 11월까지 1300여 수의 시와 300여 편의 문장을 남겼다. 오늘날의 문집 초고본인 『연석산방미정고(燕石山房未定藁)』를 비롯하여 『시경일과(詩經日課)』, 『시학증해(詩學證解)』, 『간오정선(刊誤精選)』 등 10여 종 이상의 저서가 전해오고 있다. 이정직의 글은 문(文), 사(史), 철(哲) 및 경세(經世) 전반에 관련되어 있지만, 특히 문학담론적 글의 비중이 크다. “시문이 밥이라면 글씨는 떡과 같다.”라고 스스로 밝혔듯이, 그는 서화보다 시문에 더 치중했음을 알 수 있다.

석정의 시작(詩作)은 많은 시회(詩會)를 통해 이루어졌는데, 친목을 다지고 후진을 양성하는 시회는 그의 삶의 일상이었다. 지인과 정을 나누는 ‘교유시’와 지인을 만나러 가는 도중에 쓴 ‘사경시’ 한 편씩 들어본다. “지난날 내 만나지 못해서는 / 그리움에 부질없이 넋을 잃었지. / 나아가 산 누각에 이른 후에는 / 마주 앉아 도리어 말이 없네.”(‘舟村書室’), ‘주촌’은 구례에 있는 지명이다. 당시 매천 황현은 구례에 거주하였는데, 석정은 1895년과 1897년 사이 몇 차례 구례를 방문하여 황현과 이기 등 지인들을 만난 바 있다. 그리움에 넋을 잃을 정도라고 표현해놓고는 막상 만나서는 서로 말을 잃고 있으니, 상봉의 감격과 그 이심전심의 기쁨이 절로 전해온다.

“빈 강에 수많은 겹겹의 바위 / 치고 부딪혀 절로 요란하네. / 바위는 모두 거울처럼 평평하여 / 한 올 머리카락 흔적도 자세히 아네.”(‘過龍江村’) 용강촌을 지나다 바라본 강가의 바위를 읊은 시다. 빈 강에 겹겹이 놓여 있는 바위들이 물살에 부대끼고 부딪혀 소리가 요란하나, 그 덕분에 바위는 거울처럼 평평해졌고, 머리카락 한 올이라도 다 보일 정도로 맑아졌다는 것이다. 수많은 단련의 과정을 거쳐 ‘평담(平淡)’의 경지에 도달한 시적 자아의 내면세계가 강물 속의 바위를 통해 전해온다. 석정 시의 특징은 회화성이 강하다는 점이다. 시(詩)와 화(畵) 모두에 뛰어난 그였기에 시경(詩境)과 화경(畵境)의 혼융은 당연한 결과로 여겨진다.

석정은 천성에서 우러나온 진실한 시를 좋아하였다. 하지만 시의 높은 경지에 도달하려면 천성이라는 타고난 품성만으로는 불가능하다고 보았다. 선천적 능력보다 끊임없이 갈고 닦는 후천적 학습이 필요하다고 본 것이다. 그 역사적 사례를 당나라 두보(712-770)에서 찾았다. “천성이 우수한 자는 그 천성만을 믿고서 학식에 고개를 숙이려 하지 않습니다. 이백이 이런 경우입니다. 학식이 우수한 자로 이치에 통달하고 마침내 천성을 따라잡은 것은 두보입니다.”

석정은 조화롭고 이상적인 문장의 경지에 도달하기 위해서는 무엇보다도 견식(見識)이 중요하다는 것을 강조하였다. ‘견식’이 지극하면 문장의 법을 지키면서도 재능을 활용하지 않음이 없고, 고문(古文)을 추구하면서도 솜씨를 맘껏 펼치지 않음이 없다는 것이다. 여기서 지극한 견식이란 옛 성현의 정신이 담긴 경전을 익히고 배워서 사물의 본질을 제대로 파악하는 안목을 갖춘 높은 견식을 말한다. “공자께서 일흔 살에 마음이 하고자 하는 바를 좇아도 법도에 어긋나지 않았다는 것은 식(識)을 이룬 것이다. 그러므로 식을 이루고 싶은 사람은 먼저 그 마음을 길러야 한다.”

또한 석정은 다수의 시론시(詩論詩)를 남겼는데, 시란 무엇인가라는 본질론, 어떻게 지어야 하는가라는 창작론, 시인과 작품에 대한 비평론, 자신의 시적 취향과 시벽(詩癖) 등 시에 대한 자신의 생각을 시로 표현한 것이다. 다음은 ‘희위이십사절구’의 22수이다. “풍아(風雅)의 충만함이 바로 시경(詩境)이거니 / 오랜 세월 오르내린 명가(名家)는 몇몇인가. / 벌꿀이 그처럼 달콤한지 알려면 / 많은 꽃들을 열심히 채취해봐야 하리.”

석정은 시의 이론화에도 많은 관심을 쏟았다. 후학들이나 제자들에게 시를 가르치는 학자로서의 현실적인 필요성이 작용하여 찬술한 저서가 『간오정선』이다. 이 책은 원나라 방회와 청나라 기윤의 비평 저서에서 490여 수를 선별하고, 방회와 기윤의 비평과 견해를 달리하는 110여 곳에 자신의 비평을 덧붙인 시학이론서요, 비평의 비평서다. “무릇 시를 지음에 있어 화려함은 장년기에 이루어지고 정밀함은 노년에 이루어지니, 화려함은 기가 충만한 데서 생기고 정밀함은 법이 완숙한 데서 나오는 것이다.”

/김광원 전북문학관 학예사

전북문학관 지상강좌 - 한국문학의 메카, 전북

(56)어휘와 어법에 천착, 비평의 새 길 연 오하근 평론가 (54)선명한 이미지와 체험으로 풍속화를 그려낸 시인, 최영 (53)아름다운 낭만주의자, 막이야기꾼 형문창 소설가 (52)“시(詩)를 종교로 시작(詩作)을 신앙”으로 살아온 시인 이기반 (51)분단의 비극을 피흘림으로 풀어낸 시인 김영 (50)풍자와 해학, 후덕한 인품으로 세상의 빛이 된 작가 라대곤 (49) ‘불멸의 애국혼’되살린 논개(論介) 시인, 고두영(高斗永) (48) 삶과 詩가 질박하면서도 올곧았던 서래봉 시인, 박찬 (47) ‘불광불급(不狂不及)’의 수필 쓰기로 행복한 삶 일군 김학 수필가 (46) 근원적 고통을 문학으로 풀어낸 시인 이목윤저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글