[동진강, 생명의 길을 묻다] (20)강과 인물(상)-김제·부안지역

꼿꼿한 선비정신 강물처럼 도도하게 흘렀다

동진강의 지류인 김제의 두월천과 신평천, 원평천은 꼿꼿하게 흐른다. 이 땅을 대표하는 참된 선비의 정신이 담겨 있기 때문이다.

불의에 항거하는 선비의 처신은 분연히 일어나 싸우거나, 은둔하며 도(道)를 지키거나, 목숨을 끊어 저항하는 형태로 나타난다. 이는 의병항쟁과 민족교육운동, 살신성인의 의열(義烈)로 이어진다. 경술국치 이후 일제의 한국 병탄에 반대해 자결로 뜻을 밝힌 일유제 장태수(張泰秀·1841~1910)와 나라와 민족을 위해 모든 재산을 바친 일송 장현식(張鉉植·1896~1950), 한말의 학자이자 사상가인 해학 이기(李沂·1848~1909), 근대 실학의 대가인 석정 이정직(李定稷·1841~1911), '조선 최후의 성리학자'로 불리는 간재 전우(田遇·1841~1922) 등은 험난한 세월 변함없이 지조를 지킨 대표적인 예다.

▲ 두월천의 장태수와 장현식

"내가 두 가지 죄를 졌다. 나라가 망하고 임금이 없는 데도 적을 토벌하여 원수를 갚지 못하니 불충이요, 이름이 적(敵)의 호적에 오르게 되는 데도 몸을 깨끗이 하지 못하고 선조를 욕되게 하였으니 불효이다. 내가 이 세상에서 이 같은 두 가지의 죄를 지었으니 죽는 것이 이미 늦었다."(장태수의 유언 중에서)

두월천이 시작되는 김제 금구면 서도리에서 태어난 '남강거사'(南岡居士) 장태수는 병조참의·동부승지·춘추관 수찬관 등을 지냈으며, 동학농민운동이 일어나자 전북 고산현감으로 부임해 민심을 안정시키는 데 힘을 쏟았다. 국권 강탈 후 벼슬에서 물러났으며, 일본이 회유를 위해 주는 돈을 단호히 거절하고, 세 아들이 일본 헌병대에 붙잡혀 가자 단식으로 항거하다 순국했다. 그의 생가이자 그가 순국한 집인 남강정사(전라북도 기념물 제64호)와 재실인 서강사(전라북도 문화재자료 제157호), 그의 유물이 있는 충남 천안의 독립기념관(도유형문화재 105호)에서 그의 고고한 기품을 찾을 수 있다.

장태수를 종증조(從曾祖)로 둔 일송 장현식 역시 모든 재산을 독립운동과 문화·교육 사업에 바친 대표적인 항일의사다. 그는 인동 장씨 가문의 장손으로 호남평야의 만석꾼이지만, 동학농민혁명과 한국전쟁 등에도 불화를 입지 않을 만큼 대대로 덕을 쌓은 것으로 유명하다. 강직한 성품만큼이나 자신의 재산이 의롭게 쓰이기를 원했고, 독립운동 비밀결사 대동단에 군영자금을 제공했으며, 수만 원의 독립자금이 알게 모르게 임시정부로 건너갔다. 중앙학원과 고려대, 동아일보 등의 태동에도 상당한 재산이 쓰였다.

특히 민족어 보존을 위한 조선어사전 편찬사업에 참여, 정인승·이극로·최현배·이희승 등과 함께 조선어학회 사건으로 옥고를 치르기도 했다. 해방 후 전라북도 제 2대 도지사를 지낸 그는 한국전쟁이 시작되고 서울에서 납북돼 그해 10월 평양에서 사망했다. 이를 두고 후손들은 40여 년 동안 이유도 없는 연좌제에 시달려야 했다.

그의 흔적이 담긴 김제 서도리의 고택은 최근 후손이 전주시에 기증하면서 전주한옥마을로 옮겨졌다. 지금도 글 읽는 소리가 낭낭하게 들리는 전주향교 옆, '장현식 고택'으로 불려야 할 '인동장씨 고택'이 그것이다. 정면 6간 측면 5칸 겹처마 팔작지붕의 휘영청 늘어진 곡선은 고난의 시기, 민족을 위해 기꺼이 희생한 한 가문의 파란만장한 역사와 켜켜이 쌓인 한(恨)을 머금고 있는 듯하다.

▲ 신평천의 해학과 석정

김제 신평천은 해학 이기와 석정 이정직의 고고한 기운이 흐른다. 전남 광양의 황현(黃炫·1855~1910)과 더불어 호남 3걸로 불렸던 해학과 석정은 도학과 과학의 조화와 상생을 주장했다. 전통적인 도학을 존중하면서도 공리공론의 굴레에서 벗어나 도학이 과학과 더불어 이용후생에 실용화 될 수 있는 실학으로 전개시킨 것이다. 특히 유형원·정약용 등의 학통을 계승한 해학은 동학혁명에 참가한 이후 평생 항일운동과 민중계몽운동에 일신했으며, 독일의 칸트 등 서양철학을 주자학과 비교·분석한 석정은 조선의 학문을 근대적인 체계로 전환하는데 중요한 역할을 했다.

김제 성덕면 대석리 해학의 생가(지방기념물 제118호)는 안채와 사랑채가 있는 초가집이었으나 지금은 슬레이트로 개조된 안채만 남아 있다. 백산면 상정리 석정의 생가(지방기념물 제21호)는 한 뼘 정도의 축대에 초가로 남아 있으며, 그의 유저와 유물은 지방 유형문화재 제178호로 지정돼 있다.

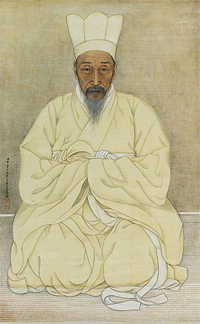

▲ 부안 계화도의 간재와 채용신

"을사년의 수치에도 통곡할 수밖에 없었고, 우리의 모든 선비는 마땅히 피를 토하고 눈물을 흘리며 이를 악물고 살 수밖에 없으나, 눈앞의 위태함만을 알고 나라의 참된 힘이 무엇인가를 깨닫지 못하면, 그것은 총칼 앞에 헛되이 목숨을 버리는 일일 뿐이니, 차라리 몸과 마음을 올바로 가다듬어 신명을 얻어 학문을 열심히 닦아 뜻을 편다면 1년, 2년, 10년, 20년 어느 때인가는 우리의 힘으로 이룰 수 있을 것이다."(간재의 말 중에서)

간재 전우 역시 동진강 끝머리에 흔적을 남겼다. 전주 다가동에서 태어난 간재는 1905년 을사보호조약이 체결된 후 세 차례에 걸쳐 「척참오적」이란 제목의 상소문을 올려 조약을 파기하고 을사오적의 처단을 요구했으며, 「포고천하문」과 「경세문」 등을 지어 이토 히로부미를 탄핵했던 꼿꼿한 선비였다. 이후 그는 82세로 귀천하기까지 10여 년 동안 부안 계화도에서 수많은 제자를 길러내며 유학의 전통을 지켰다. 계화도의 계양사와 의령의 의산사, 고창의 용암사, 정읍의 태산사 등에 제향 되었으며, 전주덕진공원에 유허비가 있다. 최근 군산 옥도면 신시도 대각산 아래 안골에서도 유허비와 학당터가 발견되기도 했다.

간재가 계화도에 머물던 1920년의 초상은 석지 채용신(蔡龍臣·1848~1941)의 붓끝으로 남아 있다. 채용신은 흥선대원군과 고종황제의 어진을 그렸으며, 조선 태조의 어용(御用)을 모사했던 한국 초상화의 마지막 대가로 불린다. 1905년 시국을 비관해 벼슬을 버리고 전주·익산·변산·고부·남원 등을 다니면서 초상을 그렸는데, '우국지사나 도학자들의 경우, 그 집안이나 사당을 직접 방문하고 대부분 대가 없이 그려 주었다'고 알려져 있다. 그는 1941년 정읍에서 삶을 마쳤다고 전한다.

/최기우(극작가·최명희문학관 기획연구실장)

※ 공동기획: 만경강 생태하천가꾸기민관학협의회·정읍의제21

동진강, 생명의 길을 묻다

(30)새만금 2단계 수질개선 대책과 동진강 제방·방조제 (29)강 하구의 '길' 1960년대 후반 지도를 바꾼 대 역사 (28)지류(하)-원평천·신평천·두월천 (27)지류(중)-정읍천·고부천 고부천 '눌제' 동진강 유역 저수지 (26)지류(상) (25)새만금 수질과 동진강(하)저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글