[윤주 한국지역문화생태연구소장의 사연 있는 지역이야기] (96) 조선의 반 고흐, 최칠칠 최북

조선의 반 고흐 최북, 자신의 눈을 찔러 스스로 애꾸눈이 된 기인 화가라 전해지니 한쪽 귀를 자른 반 고흐에 빗대어진 별칭이다. 반 고흐보다 100여 년 먼저 화가로 활동한 최북은 시(詩)와 서(書)에 능했던 조선 후기 대가로 그를 기리는 ‘최북미술관’이 무주에 있다.

최북(崔北, 1712-1786년경)은 본인을 못난이라 부르며 자신의 이름 ‘북(北)’ 자를 두 글자로 나누어 ‘칠칠(七七)’이라 했고, 붓으로 먹고사는 사람이라는 뜻의 ‘호생관(毫生館)’이란 호를 주로 사용했다. 그 외 세 가지 재주가 있다는 삼기재, 기암, 성기 등의 이름이 있으며 특히 산수화의 대가라 ‘최산수(山水)’ 메추라기를 잘 그려 ‘최메추라기’라는 별명으로 불렸고, 어릴 적 본명은 식(植)으로 최상여의 아들로 태어났다.

수려한 그림과 글 그리고 독특한 기행으로 수많은 일화를 남겼지만, 그의 자세한 생애는 불분명하다. 다만 중인 신분의 가난한 전업 화가이었지만 그의 작품을 높게 평가하여 교류한 화가와 문인들의 기록 그리고 그의 괴팍한 기행이 남긴 일화들이 150여 점의 작품과 함께 남아 있다.

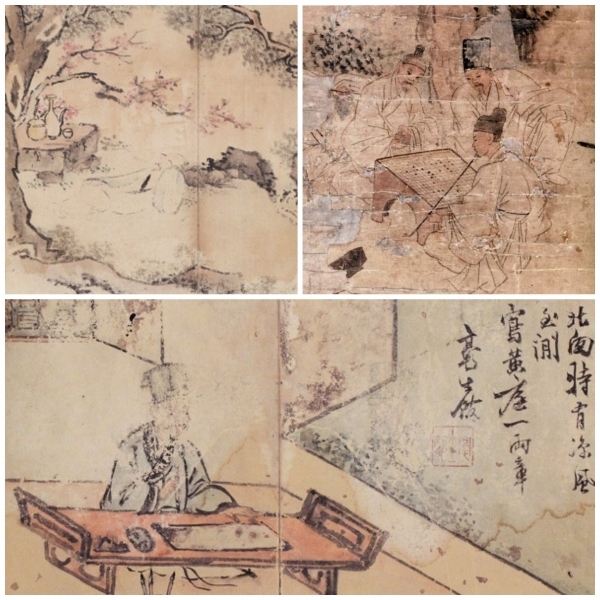

최북의 모습은 본인의 그림 속에서 그를 추측할 수 있는 형상과 조선의 최고 화가들인 표암 강세황, 김홍도, 심사정과의 모임을 그린 그림 <균와아집도> 에서 최북을 엿볼 수 있는데 머리에는 치건을 쓰고 바둑을 두고 있다. <균와아집도> 는 당대 최고 화가들의 합작으로 김홍도가 인물을 그리고, 심사정이 소나무와 돌을 그렸으며, 강세황은 그림의 위치를 배열하고, 최북은 색을 입혔다고 기록되어 있다.

바둑 두기를 좋아하며 『수호전』을 즐겨 읽은 것으로 알려진 최북은 애주가로 유명하다. 매일 5~6되씩 술을 마셨다 하는데 호방한 성격과 더불어 술에 취해 기이한 행동을 한 일화가 전해진다. 금강산을 유람하던 중에는 구룡연의 풍경과 술에 만취하여 “천하의 명인 최북은 마땅히 천하의 명산에서 죽겠다”며 물에 뛰어들어 동행한 사람들이 놀라 끌어내었다고 한다.

최북은 취벽에 유별난 성품 그리고 ‘작달막한 체구에 애꾸눈’이란 외모에 관한 평이 남아 있는데, 최북이 자신의 손으로 눈을 찔러 한쪽 눈을 멀게 한 것은 고흐의 광기와 달리 권력에 저항했던 결과였다.

한 벼슬아치가 그림을 그려 달라 요구했다가 뜻을 이루지 못하자 오만하다며 자신의 지위로 협박을 하자 “세상 사람이 나를 저버리게 하느니 차라리 내 눈이 나를 저버리게 하겠다”하고는 필함에 있는 송곳으로 자신의 눈을 찔러 한쪽 눈을 잃은 것이다. 그 이후로는 늘 한쪽 눈에 말발굽으로 만든 안경을 끼고 그림을 그렸다고 한다.

자신의 그림에 대한 자부심이 컸던 최북은 비록 그림을 팔아 간신히 생계를 이어갔지만, 그림을 그려주기 싫은 자에게는 그림을 그려주지 않았고 그림값을 너무 과하게 쳐주면 그림값도 모른다며 비웃었다고 전해진다.

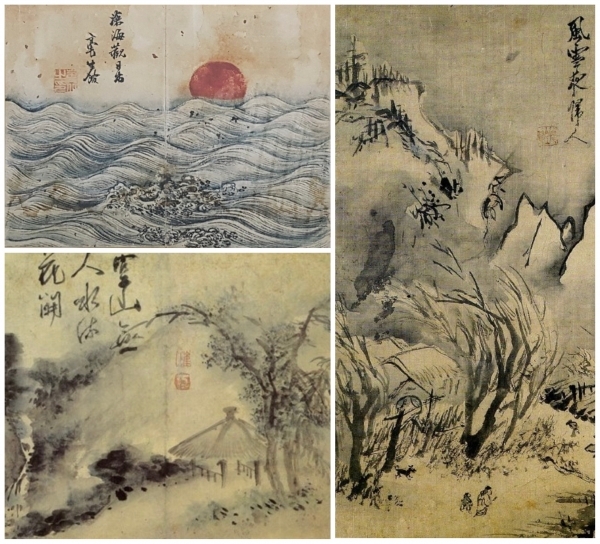

그는 또한, 조선통신사의 일행으로 일본을 다녀와서 조선 밖에까지 화가로 명성을 떨친 것으로 알려졌다. 성호 이익(1681-1763)은 최북이 일본으로 갈 때 “게으른 나는 평생 장관을 못 보았건만, 그대는 바다 건너 하늘 밖을 보게 되었구료. 해 뜨는 동쪽에는 진짜 해가 있을지니 그것을 그려서 내게 보여주게나”라는 송별의 시구를 전해 주었다. 붉은 해와 함께 일렁이는 파도와 어우러지는 그의 작품 <일출> 은 이익의 청에 화답하는 것 같다.

비록 중인 신분이지만, 지식인 화가로 그림과 시에 능했던 최북은 이익뿐만 아니라 당대 많은 문인과 교류했는데, 특히 조선 후기의 문신으로 훗날 영의정까지 오른 남공철(1760-1840)은 『금릉집』에 최북의 일화와 그와 술을 마시며 밤새도록 이야기한 내용을 담아 <최칠칠전> 을 남겼다. 그 외에 조희룡, 정약용, 신광하 등이 문헌에 최북에 대하여 기록해 놓았다.

취벽과 괴팍하다 알려진 일화와 달리 최북의 그림은 온화하고 대담하며 조화롭다. 대표작 <공산무인도(空山無人圖)> 에는 평온한 그림 위에 “빈산에 아무도 없는데 물은 흐르고 꽃은 핀다”는 소동파의 시구가 의미 깊다. 또한, <계류도> 에는 “흐르는 물을 시켜 속세의 시끄러움을 막는다”라는 최치원의 시구를 남겨 놓았는데 서체와 그림이 더없이 조화롭다.

겨울밤 귀가하는 사람을 그린 <풍설야귀인도(風雪夜歸人圖)> 에는 “사립문에 개 짖는 소리 들리더니 눈보라 치는 밤에 돌아온 사람”이라는 시구가 담겨있다. 거친 눈보라가 느껴지는 그림에 담긴 시에서는 술에 취해 동사한 것으로 알려진 최북인지라 돌아갈 집을 그렸을 그의 마음이 담겨와 애달프다.

기행 탓에 그의 본질이 가려졌고 칠칠이란 이름으로 자신을 낮추었지만, 칠칠은 꽃피는 계절이 아니라도 꽃을 피워내는 능력을 지닌 당나라 ‘신선 은천상의 호’이다. 날마다 술에 취해 가을에도 진달래꽃을 피워낸 신선을 닮고 싶었던 최북은 칠칠이로 자신을 칭하며 신분의 경계를 허물며 마음에 꽃을 피웠던 것일지도 모르겠다. 아름다운 계절 그가 신선이 되어 술을 빚고 꽃을 피우며 기다리고 있을 것만 같은 무주의 산빛 속으로 마음을 보낸다.

사연 있는 지역이야기

(120)간절한 기도가 닿는, 나바위 (119)탑천과 만경강이 만나는 자리 (118)왕의 흔적이 깃든 자리 (117)조선에 남은 하멜 요리사 얀 클라슨 (116)무주 치목마을의 삶을 엮는 길쌈 (115)우영우 팽나무 vs 수동리 팽나무와 마을 숲 (114)숙빈 최씨와 영조의 사모곡 (113)버드나무 춘정(春情) (112)결사항전의 그곳, 웅치 (111)고슴도치섬 위도의 원당과 띠배저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글