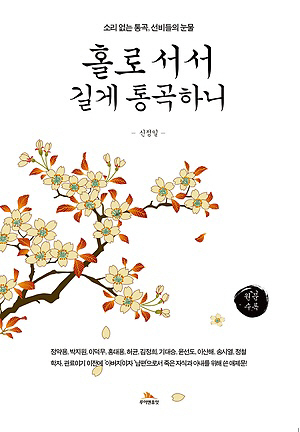

신정일〈홀로 서서 길게 통곡하니〉사랑하는 이 잃은 조선 선비들 가슴 처절한 '통곡의 글' 44편

네 살 아들 먼저 보낸 정약용의 편지 글에 딸 1주기 맞아 적은 신대우의 제문까지

슬픔은 인간의 본성이다. 본성이 근원적으로 표출되거나 승화될 때, 그 슬픔이 아름다움으로 나타난다. 뿐만 아니라 그 슬픔이 개인은 물론 한 사회를 건강하게 만드는 견인차 역할을 한다. 목 놓아 울고 났을 때 후련함 또는 맑은 정신과 해방감을 느끼는 것은 그런 연유이다.

그러한 슬픔이 시공을 뛰어넘어 누구에게나 머물러 있다. 현존하는 것뿐만이 아니라 역사 속의 수많은 인물들의 삶 속에도 기쁨보다는 슬픔이 더 많다. 슬픔이 현실이고, 삶이라는 증거일 것이다.

“사람은 가장 행복하다고 느끼는 바로 그 순간 슬픔을 동시에 느낀다.” 공자의 말이다.

슬픔이 단지 슬픔으로만 끝나는 경우도 있지만, 그 슬픔이 너무 아름답게 승화되는 경우도 있다.

언제인지 분간할 수 없는 어린 시절, 슬픔은 운명의 문을 두드리듯 내 곁으로 깊숙이 스며들었고, 그때부터 지금까지 슬픔은 내 곁을 떠나지 않고 머물러 있다. ‘슬픔도 힘이 된다.’ ‘슬픔은 나의 힘’이라는 역설적인 그 슬픔의 힘으로 이제껏 버티고 살아왔는지도 모른다. 그렇다면 슬픔은 왜 생기는가?

사랑하는 사람과의 이별도 물론 슬픔이지만 가장 커다란 슬픔은 사랑하는 사람의 죽음에서 비롯되는 슬픔일 것이다.

예로부터 가족이 죽어 슬픔을 묘사하는 말에는 대부분 아픔을 의미하는 ‘통(痛)’이 붙는다. 아버지를 잃은 슬픔은 하늘이 무너지는 고통과 같다는 뜻의 ‘천붕지통(天崩之痛)’, 남편을 여읜 아내의 아픔은 성(城)이 무너져 내리는 듯한 고통이라는 ‘붕성지통(崩城之痛)’이 그 예이다. ‘서하지통(西河之痛)’ 역시 아들 잃은 부모의 고통을 전할 때 쓰인다. 서하(西河)라는 지방에 살던 공자의 제자 자하(子夏)가 아들이 죽자 너무 상심하여 눈이 멀었다는 데서 유래한 말이다.

흔히 자식을 잃은 부모의 슬픔은 창자가 끊어지는 아픔, ‘단장지애(斷腸之哀)’라고 하니 그 통증은 짐작도 불가능하다. 소설가 박완서는 외아들을 갑자기 잃고 난 후 부모의 슬픔을 기록한 글 ‘한마디만 하소서’에서 그 고통을 ‘참척(慘慽)’이라고 표현했다. 참척의 사전적 의미는 자손이 부모나 조부모보다 먼저 죽는 일을 뜻하지만 너무나 처절하고 참담해 가늠조차 안 되는 슬픔을 나타날 때 쓰인다.

다산은 유배지인 강진에서 네 살짜리 막내아들 농아(農兒)가 죽었다는 소식을 전해 듣고 피를 토하는 듯한 심정으로 한 장의 편지를 쓴다. 여기에는 아픈 자식에게 아무것도 해줄 수 없었던 아버지의 애절함과 비통함이 담겨 있다.

사랑하는 자식을 죽음으로 잃어버리는 고통은 말로는 도저히 형용할 수 없다. 그 죽음이 예기치 않은 갑작스러운 죽음일 때는 더더욱 그렇다. 전혀 손쓸 수 없는 상황은 상실에 대한 슬픔을 배가시키기 때문이다.

조선 사대부들의 가슴 미어지는 슬픔과 통곡의 글들을 읽으면서 나는 그윽하면서도 명료하지 못한 슬픔의 실체를 보았고, 그래서 한권의 책으로 묶어 내고자 했다. 하지만 그 과정 중에 이 땅에서 시도 때도 없이 일어나는 사건(세월호를 비롯한 큰 재난)을 통해 가슴 에이는 통곡이 그치지 않는 현장들을 보며 밀려오는 슬픔으로 흐르는 눈물을 금할 수가 없었다.

선비들은 사랑하는 이들을 잃은 슬픔을 좀체 겉으로 드러내는 법이 없었다. 자식을 잃어도, 아내를 잃어도, 지기(知己)를 잃어도 슬픔을 애써 삭이며 마음속으로만 울어야 하는 절제를 미덕으로 삼았기 때문이다. 하지만 가슴속에 똬리를 튼 애통함을 어찌할까. 이에 지엄하고 체면을 중시했던 선비들이 아닌 따뜻한 마음을 지닌 아버지이자 한 인간으로 돌아가 자식과 아내, 가족, 벗의 죽음을 통곡했던 선비들의 글을 모았다.

이 책은 눈에 넣어도 아프지 않을 정도로 사랑했던 자식과 아내, 가족, 벗의 죽음 앞에 미어진 가슴을 부여잡고 소리 없이 통곡했던 조선 선비들의 절절하고 곡진한 문장 44편을 담았다.

자신의 묘지명을 직접 써달라고 했던 딸의 부탁을 들어주지 못하다가 딸의 1주기에 맞춰 애끓는 심사를 적은 신대우의 제문, 눈에 넣어도 아프지 않은 여섯 살 딸아이의 죽음은 모두 자신의 잘못이라며 단장의 아픔을 가감 없이 드러낸 이하곤의 글, 아들의 얼굴과 목소리를 더 이상 볼 수도 들을 수도 없음에 눈물이 끝도 없이 흐른다며 아들의 죽음을 통곡했던 글 등을 포함해서다.

이 한 권의 책을 통해 유학과 경전에 익숙한 지엄한 선비가 아닌 한 인간으로서 맨얼굴을 한 선비들의 감춰졌던 속마음과 마주할 수 있을 것이다.

우리는 누군가의 죽음 앞에 이렇게 애통해하고 슬퍼할 수 있을까?

△신정일 씨는 도보여행가이자 문화사학자다. 사단법인 우리땅걷기 이사장으로 활동하고 있다. <세상을 바로잡으려 한다> <새로 쓰는 택리지> (10권) 등 50여권의 저서가 있다.

저자가 말하는 이 책

잘못 알려진 동학사상 재정리 시사로 본 동서고금 문화 자연과 인간의 공존을 위해… 박병섭 〈해모수 이야기〉"건국 신화, 진정성 가진 역사" 멈춤·휴식이 있어야 온전한 건강 누린다 이마리씨 동화 〈버니입 호주 원정대〉"더 넓은 세상 향해 또 다른 모험 떠나세요" 제4회 혼불문학상 수상 박혜영 작가 〈비밀정원〉 양반 모습으로 채운 한 시대의 빈 퍼즐 김용옥, 손바닥수필 〈관음108〉삶은 苦海의 자맥질 참회하며 觀世音하다 전성옥 씨〈판소리 깊이듣기 - 적벽가〉민중과 함께 한 예술 대중에 더 다가가야 소설가 이성수 씨 〈구수내와 개갑장터의 들꽃〉손화중 통해 본 동학농민혁명 정신저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글