[윤주 한국지역문화생태연구소장의 사연 있는 지역이야기] (107)신선의 호리병, 명승 고창 병바위

“층층의 바위가 시내 가에 불쑥 솟아 있는데 그 곁에 기암이 우뚝 서 있고 병이 거꾸로 서 있는 모양이 높이 수십 길이다. 따라서 호(壺)라고 이름하였다.” 19세기 『고창현읍지』에 기록된 ‘병바위’의 소개이다. 그보다 앞선 17세기 <해동지도> 를 비롯한 고지도에는 아예 바위 모양 위에 병을 그려 놓기도 했고 ‘호암(壺巖)’으로 표기했다.

그 특별한 생김이 예로부터 유명한 ‘고창 병바위 일원’은 최근 문화재청으로부터 ‘국가지정문화재 명승’으로 지정된 곳으로 전북 고창군 아산면 반암리에 자리하고 있다. 바라보는 방향에 따라 사람 얼굴처럼 보이기도 하고 바위 윗부분이 크고 아래로 내려올수록 잘록해 호리병을 거꾸로 세워놓은 듯한 모양에 따라붙은 이야기도 흥미롭다.

‘신선의 음주가 빚어놓은 바위’라고 칭해지는데, 선인봉의 신선이 반암 잔칫집에서 술에 취해 자다가 잠결에 술상을 발로 걷어차 그 술을 담은 호리병이 거꾸로 꽂혀 병바위가 되었고, 술상인 소반이 굴러 소반바위가 되었다는 것이다. 병바위와 소반바위는 생김새가 곡식을 되는 말(斗 두)처럼 생겼다고 해서 두락암(斗落巖)으로도 불리는 전좌바위와 한데 어우러져 있다.

인근의 바위 이름에도 신선이 말을 타고 내려와 술을 마시기 위해 안장과 탕건을 벗어 두었다는 ‘안장바위’와 ‘탕건바위’, 술에 취한 신선을 말이 울며 깨웠다는 ‘마명바위’와 그 소리가 시끄러워 말에게 재갈을 물린‘ 재갈바위’ 등 술과 신선의 설화가 깃들어 있다. 멀리서 어우러진 모습을 살펴보면 그럴만한 이야기가 생겨날 만도 하다. 또한, 이 지역은 풍수지리상 금 소반에 옥 술병을 차려놓고 신선이 술에 취해 누워있는 ‘금반옥호(金盤玉壺) 선인취와(仙人醉臥)’의 형상으로 호남의 명당으로 알려진 곳이다.

병바위 일대가 특이한 모습인 것은, 백악기에 분출한 용암이 굳어서 만들어진 유문암질과 응회암이 오랜 시간 풍화 침식되면서 하나의 화산암체에서 분리된 소반바위, 전좌바위와 함께 독특한 지형 경관을 보여주기 때문이다. 또한, 병바위 표면에 서식하고 있는 덩굴식물인 담쟁이와 백화등이 군락을 이루며 어우러져 계절 따라 다채롭게 변하는 모습이 아름답고, 그 주변을 휘감고 서해로 흐르는 물길인 주진천도 병바위를 돋보이게 한다.

고창의 명물인 풍천장어가 나오는 주진천은 인천강으로도 불리는 하천이다. 인천강이라는 명칭은 호암 변성온(1530-1614)과 인천 변성진(1549-1623) 형제가 근처에 ‘호암초당’을 짓고 머물렀는데, 강물이 자주 범람하자 ‘물을 잘 다스려야 한다’는 의미로 변성진이 호를 인천(仁川)으로 하면서 유래되었다고 전해진다. 병바위 일대가 호남의 명승지로 이름이 나기 시작한 데에는, 두 형제가 이곳을 세거지로 삼고 유학자들과 교류하며 학문을 연마하여 그 이름을 알린 영향이 크다.

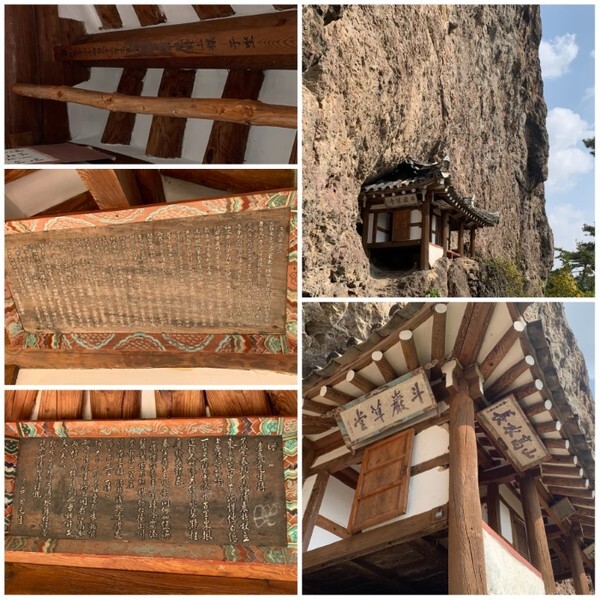

훗날 세월의 풍파에 호암초당이 유실되자, 마을 사람들이 전좌바위 중턱에 있는 바위굴에 초당을 지어 그들을 기렸다고 하며, 1815년에 5대손 변동빈이 그 자리에 ‘두암초당(斗巖草堂)’을 중건하였다. 두암초당의 명칭은 바위의 생김에 따른 것도 있겠지만, 변성온의 인품이 곡식을 되는 말(斗)이나, 저울추같이 매사에 치우침이 없고 반듯했다는 의미로 붙여진 것으로 전해진다. 두암초당에는 1935년의 상량문이 남아있고 현재의 모습으로 되기까지 여러 차례 중건되었다. 탁 트여 마을 전경을 조망하기에 좋은 곳으로 고창 출신의 김소희(1917-1995) 명창이 15세 때 득음한 곳으로도 알려졌으며 바위와 어우러진 경관이 빼어나다.

두암초당에는 1928년 <호암실경도> 를 그린 교육자이자 서예가인 송태희가 쓴 두암초당의 현판을 비롯해 퇴계 이황 등 유명한 유학자들과 교류한 흔적이 남아있다. 그중, 스승 김인후가 제자인 변성온에게 써준 것으로 “술이란 항아리 비우면 취하기 마련이지만 / 시는 얕은 흥으로 읊을 수 없네 / 등불 아래 처마 밖 빗소리를 들으며 / 그대와 함께 이 한때의 회포나 풀어보세”란 시가 제자에 대한 애정이 듬뿍 담긴 채 걸려 있다.

1931년 쓰인 두암초당 중건기도 함께 있는데 “호남의 명승지에 일찍이 양 선생이 사셨는데 형은 호암이요 동생은 인천으로 우리 동방에 은덕 군자이자 아울러 유림의 으뜸이었다. 바위 곁에 금반 모양의 땅이 있었는데 호암 인천 양선생의 옛날 여묘살이(무덤 근처 초막을 짓고 살면서 무덤을 지키는 일)를 했던 곳이다. 여묘가 헐어서 집이 되었는데 집의 이름은 영모였다. 이는 양 선생의 부모에 대한 효를 생각하는 집이다”라며 재실 영모당의 유래도 함께 증명해 주고 있다.

두암초당이 보이는 마을에는 신화순(1943년생) 어르신이 살면서 두암초당과 영모당을 관리하고 있다. “내가 변씨 가문에 시집온 지 이제 54년이 되었소. 종손 며느리는 아니지만, 이곳에 살면서 가문의 제사를 모신지도 그만큼 된 셈이지. 초등학교 뒤꼍 고추밭에 집이 있었고 시아버지는 두암초당에 올라가 주무시곤 했어요. 여그 일대는 옛날부터 사람들이 많이 놀러 와 장구 치며 놀던 곳이요. 영모 앞은 사람들이 많이 댕겨 반질반질하고 병바우도 아주 유명했지”라 하였다.

두암초당의 앞면에는 변씨 형제의 덕이 뛰어남을 비유하여 산은 높이 솟고 강은 길게 흐른다는 의미로 ‘산고수장(山高水長)’이란 현판이 걸려 있다. 서설 같은 눈이 내리는 날 그곳으로 가 신선계의 풍류를 살펴보고 선조들이 남겨 둔 정취를 찾아보며 그 의미를 새겨보고 싶다. 옛것과 지금이 중첩된 모습을 따라 선조들의 눈으로 세상을 따뜻하게 바라보며 고창 복분자를 호리병에 담아 풍천장어를 함께 즐겨도 좋겠다.

사연 있는 지역이야기

(120)간절한 기도가 닿는, 나바위 (119)탑천과 만경강이 만나는 자리 (118)왕의 흔적이 깃든 자리 (117)조선에 남은 하멜 요리사 얀 클라슨 (116)무주 치목마을의 삶을 엮는 길쌈 (115)우영우 팽나무 vs 수동리 팽나무와 마을 숲 (114)숙빈 최씨와 영조의 사모곡 (113)버드나무 춘정(春情) (112)결사항전의 그곳, 웅치 (111)고슴도치섬 위도의 원당과 띠배저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글